Technische Universität Kaiserslautern

Zweidimensionaler Schaltkreis mit magnetischen Quantenteilchen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kreuzung für Magnonen ist als Simulation bereits gelungen

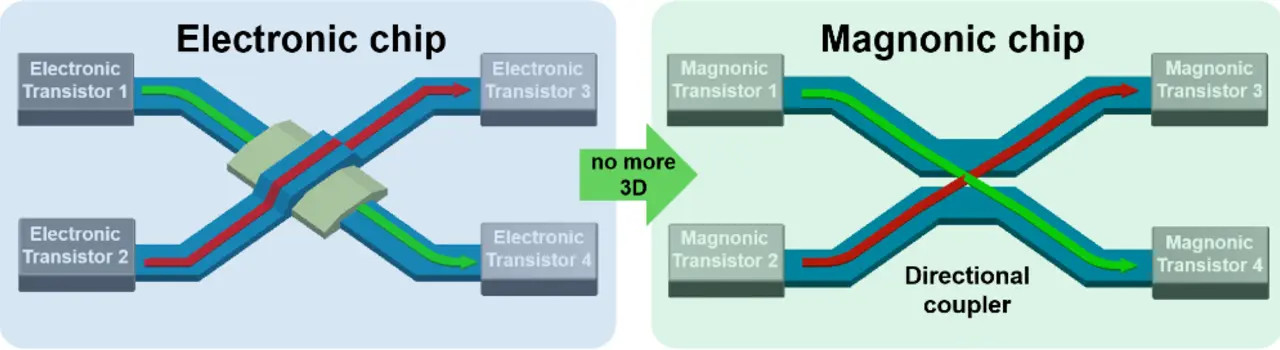

In der nun erschienenen Studie beschreiben die Wissenschaftler erstmals einen sogenannten integrierten magnonischen Schaltkreis, in welchem Informationen mittels dieser Teilchen übertragen werden. Wie auch bei gängigen elektronischen Schaltkreisen, sind hierbei Leiter und sogenannte Leitungskreuzungen notwendig, um die einzelnen Schaltelemente zu verbinden. In ihrer Simulation ist es den Forschern nun gelungen, eine solche Kreuzung für Magnonen zu entwickeln.

»Dazu haben wir in unsere Berechnungen ein Phänomen mit einbezogen, das in der Physik schon bekannt ist und in der Magnonik erstmals zum Einsatz kommt«, sagt Qi Wang. »Wenn zwei Magnonenleiter äußerst eng nebeneinanderliegen, reden die Wellen gewissermaßen miteinander. Das heißt, die Energie der Wellen wird vom einen Leiter auf den anderen übertragen.« In der Optik findet dies schon länger Verwendung, zum Beispiel um Informationen zwischen Lichtwellenleitern (Glasfasern) zu übertragen.

Dies macht sich auch das »Nano-Magnonik«-Team, ein Teil des Lehrstuhls von Professor Hillebrands um Chumak und Wang, zunutze, um Schaltelemente auf einem magnonischen Chip in einer neuen Art und Weise zu verdrahten. Das Besondere hierbei: Sie kommen bei den Leitungskreuzungen ohne eine dreidimensionale Brückenkonstruktion aus. Bei klassischen Schaltkreisen ist dies notwendig, um den Elektronenfluss zwischen mehreren Elementen zu gewährleisten. »Bei unserem Schaltkreis nutzen wir eine zweidimensionale flache Verdrahtung, bei der die Magnonenleiter nur dicht nebeneinander liegen müssen«, sagt Wang. Diese »Kontaktstelle« nennen die Forscher direktionalen Koppler. Mithilfe des Modells möchten die Forscher nun einen ersten magnonischen Schaltkreis bauen.

Für die künftige Produktion von Computer-Bauteilen ließe sich beispielsweise mit diesen neuartigen Schaltkreisen Material und dadurch auch Kosten einsparen. Darüber hinaus liegt die Größe der simulierten Bauteile im Nanometerbereich, was mit modernen elektronischen Bauteilen vergleichbar ist. Allerdings ist die Informationsdichte bei Magnonen um ein Vielfaches größer.

Für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Magnonen hat Juniorprofessor Chumak 2016 einen ERC Starting Grant, einen der höchsten Forschungspreise der EU, erhalten. Der Physiker und sein Doktorand Wang arbeiten am Landesforschungszentrum für Optik und Materialwissenschaften (OPTIMAS), welches vom Land Rheinland-Pfalz finanziert wird.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Zweidimensionaler Schaltkreis mit magnetischen Quantenteilchen

- Kreuzung für Magnonen ist als Simulation bereits gelungen