Analog-/Mixed-Signal-ICs

Beschaltung von schnellen Datenwandlern (Teil 2)

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Spannungsversorgung und Layout

Bevor mit dem Layout begonnen werden kann, muss noch die Spannungsversorgung für den Wandler und die weiteren Komponenten, wie Verstärker, festgelegt werden.

Die Frage, ob ein linearer LDO-Regler (Low Drop Out) oder ein Schaltregler zum Einsatz kommt, wird bei Schaltungen, bei denen es auf Genauigkeit ankommt, oft mit LDO beantwortet. Dieser Ansatz ist auch immer noch gut, hat jedoch den entscheidenden Nachteil der hohen Verlustleistung, da der LDO die zu reduzierende Spannung in Wärme umwandelt. Moderne Wandler benötigen typisch zwei bis drei Spannungen für die Versorgung des analogen Teils, des digitalen Teils und der Schnittstelle. Üblich sind 1,8 V für jede dieser Spannungen bei Strömen zwischen 100 mA und 350 mA.

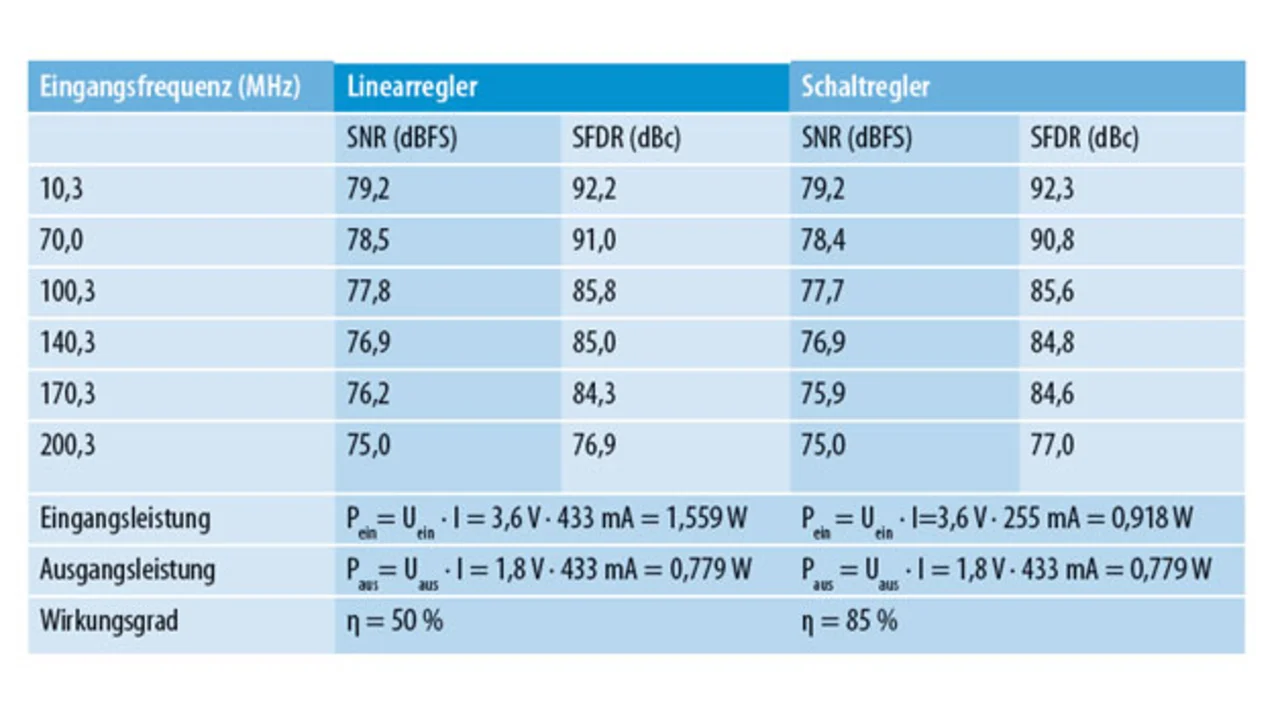

Geht man von einer 3,3-V-Versorgung aus, sind das durchschnittlich PV=ΔU · I = 1,5 V · 3 · 0,2 A = 0,9 W. Diese Verlustleistung kann die Genauigkeit der Wandlung beeinflussen, da Verstärkung und Offset sich mit der Temperatur ändern (Drift). Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wahl des richtigen Schaltreglers vergleichbare Ergebnisse liefert, was die Werte für SNR und SFDR des Wandlers betrifft.

Tabelle 2 zeigt den Versuchsaufbau für einen 16-bit-125-MS/s-Wandler AD9268. Als Linearregler werden zwei LDOs (ADP1706-1.8 und ADP1708) eingesetzt, als Schaltregler kommt ein ADP2114 zum Einsatz.

Unabhängig von der Eingangsfrequenz zeigen beide Varianten ein vergleichbares Verhalten in Bezug auf SNR und SFDR. Der Schaltregler ist ein zweikanaliger, synchroner Abwärtsregler, bei dem beide Ausgänge auf 180° Phasenverschiebung eingestellt sind. Daher kompensieren sich steigende und fallende Flanken am Schalter teilweise und sorgen für eine sehr geringe Störstrahlung. Für den Test wurden beide Schaltungen mit 3,6 V betrieben, was zu einer Einsparung beim Schaltregler von 640 mW führt.

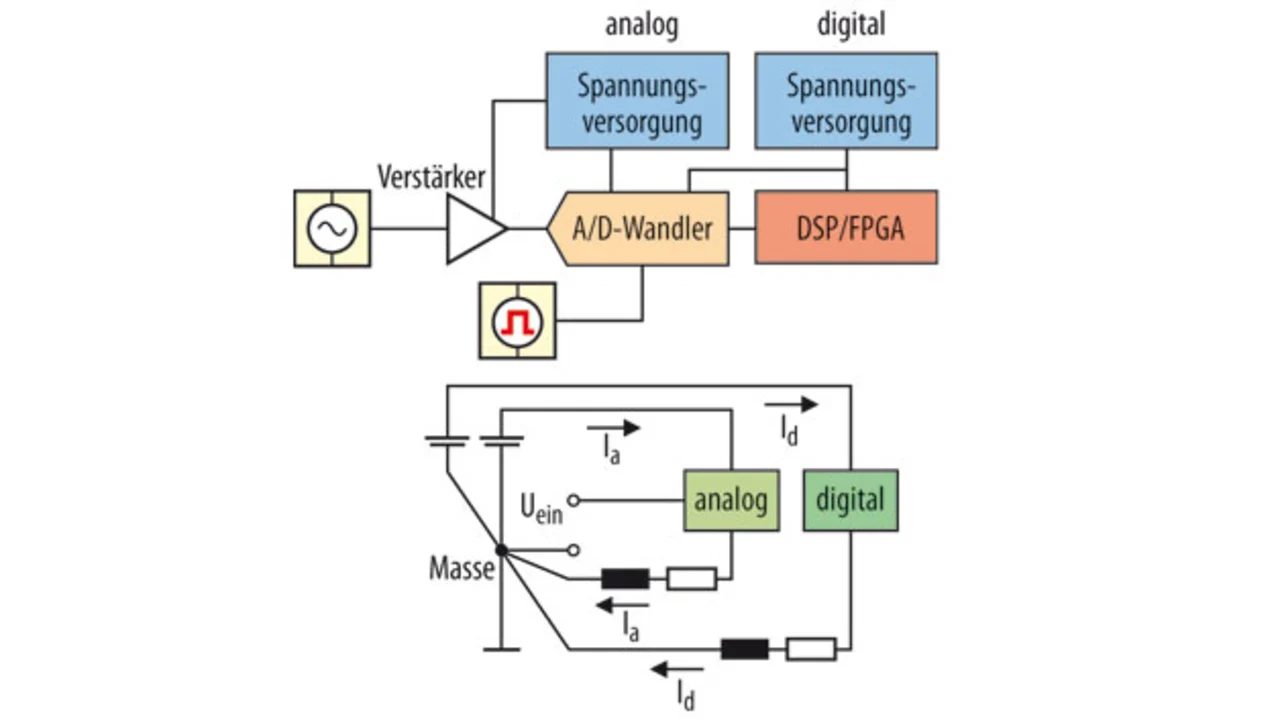

Am Beginn des Layouts steht die Anordnung der einzelnen Bauteile, wobei manche, wie z.B. Steckverbinder, häufig einen bestimmten Bereich einnehmen müssen (Rand der Platine). Ein gutes Layout hat kurze Signalwege und eine kurze Anbindung an die Versorgungsspannung. Diese beiden Forderungen können sich teilweise widersprechen und es müssen Kompromisse eingegangen werden. Bei einem guten Layout sitzt die Versorgung an zentraler Stelle und die Signale haben kurze Wege, wie in Bild 5 dargestellt. Im Idealfall liegt der Sternpunkt der Masse unter dem A/D-Wandler – dort befindet sich die Trennung zwischen analogen und digitalen Signalen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Zu den digitalen Signalen gehören: digitale Schnittstelle des A/D-Wandlers, FPGA und DSP. Auf die analoge Versorgung gehören: Operationsverstärker, der analoge Teil des A/D-Wandlers und die Takterzeugung. Beim letzten Punkt gibt es immer wieder verschiedene Meinungen; Fakt ist, die Qualität des Taktsignales beeinflusst in großem Maße die Qualität der Wandlung. Die Takterzeugung sollte auf jeden Fall eine eigene Versorgung bekommen, die Masse ist eher an die analoge Masse als an die digitale anzubinden. Da die Taktausgänge meist differenziell (LVDS oder LVPECL) sind, stören sie das analoge Massepotenzial wenig.

Zum Abschluss noch ein paar generelle Empfehlungen zum Design der Leiterplatte. Jede Durchkontaktierung stellt eine parasitäre Induktivität und Kapazität dar – daher sollten so wenig Durchkontaktierungen wie möglich benutzt werden. Sind sie unumgänglich, helfen zwei dicht nebeneinander liegende Durchkontaktierungen, die Induktivität zu verringern. Mit kurzen Leitungen und Masseflächen wird die Induktivität kleingehalten. Eine Halbierung der Länge reduziert die Induktivität um ca. 44 %, eine Verdoppelung der Breite reduziert sie nur um 11 %.

- Mindestens eine Lage der Platine sollte eine Massefläche sein. Besonders unter Leiterzügen mit hohen Frequenzen sollte die Massefläche durchgehend sein.

- Bypass-Kondensatoren sollten sehr dicht am jeweiligen Bauteil liegen. Ist die Leiterbahn zur Versorgung eines Bausteins lang (parasitäre Induktivität), hilft ein kleiner Widerstand in Reihe (z.B. 10 Ω), die Neigung zum Schwingen zu reduzieren. Leiterbahnen, die hohe Frequenzen führen, sollten nicht im 90°-Winkel geführt werden; die beste Ausführung ist rund – das vermeidet Abstrahlungen.

- Differenzielle Signale sollten immer parallel geführt werden, damit der Vorteil der Kopplung genutzt wird. Digitale und analoge Signale sollten nicht parallel laufen, Übergänge sollten im 90°-Winkel ausgeführt werden.

Für schnelle Datenwandler ist das Design der analogen Signalpfade genauso wichtig wie das Design der digitalen Pfade. Neben der richtigen Platzierung ist eine durchdachte Signalführung essenziell. Das beste Bauteil kann die im Datenblatt beschriebene Qualität nur dann erbringen, wenn alle Bauteile richtig zusammenspielen; das gilt besonders für die Takterzeugung und die Spannungsversorgung.

Hilfreich ist es oft, sich das Layout eines Evaluierungssystems anzusehen, jedoch sollte man das Layout nicht blind kopieren, da auf diesen Systemen manchmal nicht die Leistung an erster Stelle steht; häufig gibt es viele Steckbrücken (Jumper), um alle Optionen eines Bauteils testen zu können. Und es gibt keine hundertprozentig sichere Empfehlung, die für jede Anwendung passt. Daher ist das beste Design ein wohl durchdachtes Design.

- Beschaltung von schnellen Datenwandlern (Teil 2)

- Datenschnittstelle, LVDS und JESD204B

- Spannungsversorgung und Layout