Sicherheit für mobile Anwendungen

Verschlüsselung im Smartphone-Format

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Leistungsaufnahme reduzieren mit Mikrocontrollern

Eine weitere Herausforderung resultiert aus der notwendigen Energieeffizienz. Für ein Versorgen über USB-C sind bei 5 V maximal 900 mA, das heißt 4,5 W, verfügbar. Praktisch wird die umsetzbare Energiemenge jedoch über die abführbare Wärmemenge bestimmt. Mittels Konvektion lassen sich bei einem Gerät der Größe ohne weitere Maßnahmen bloß etwa 3 W Wärmeleistung abführen, bevor im Geräteinneren oder an den Außenflächen unzulässige Temperaturen entstehen. Allein mit einem eigens entwickelten Wärmemanagement konnte die abgeführte Leistung auf 4 bis 5 W (je nach Umgebungsbedingungen) angehoben werden.

Energieeffizienz kann sich jedoch nicht einfach im Benutzen eines sparsamen Mikrocontrollers erschöpfen, denn es wird eine hohe Rechenleistung benötigt. Moderne Mikrocontroller erlauben ein weit reichendes Anpassen von Leistung und Leistungsaufnahme, so dass eine bedarfsabhängige Steuerung möglich ist.

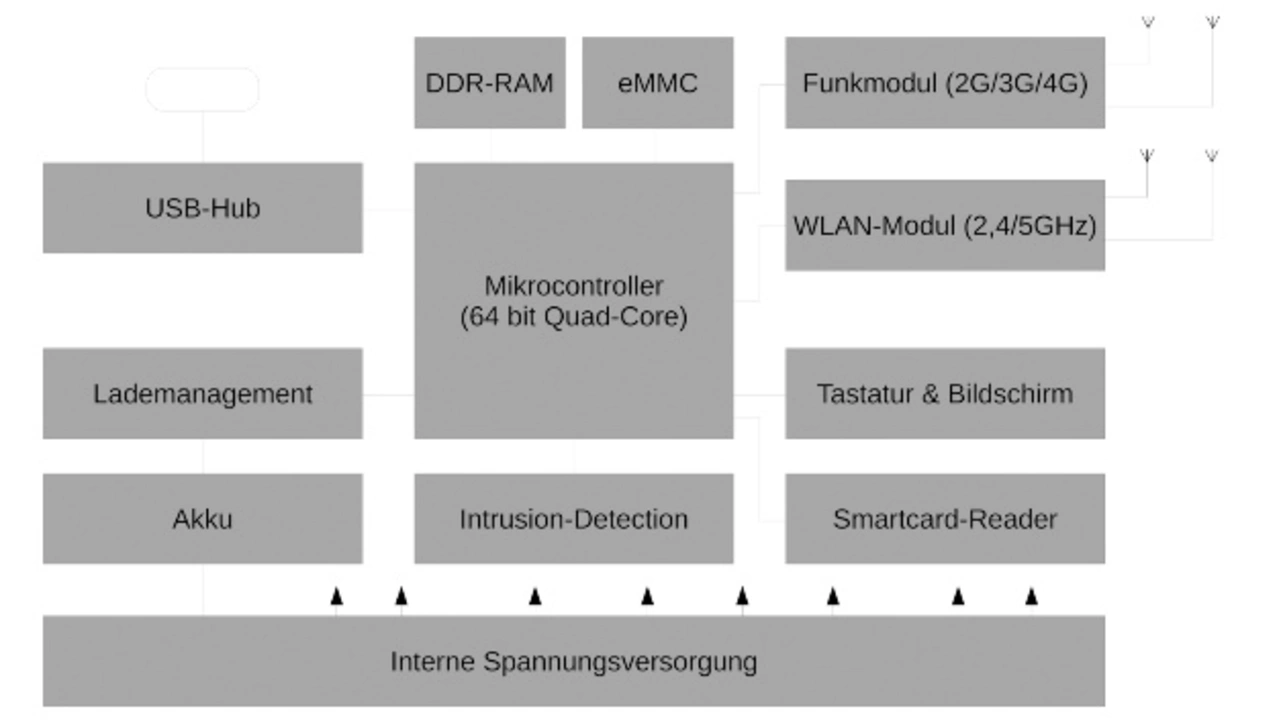

Zunächst sind alle Komponenten energetisch zu optimieren. Das umfasst den Wirkungsgrad und die Leerlaufverluste der Spannungsversorgung, wobei im vorliegenden Gerät auf der Hauptplatine bereits 20 Spannungswandler arbeiten. Herausfordernd sind ebenso Komponenten, die eine relativ hohe Grundlast zum Aufrechterhalten der Funktion brauchen wie USB-3-Hubs (Basisverbrauch etwa 0,4 W).

Für Spitzenlasten mit hoher CPU-Leistung und großen Datenübertragungsraten sind weitaus größere Leistungen als die genannten 4,5 W notwendig. Sie sind über die Akku-Pufferung temporär bereitzustellen, es wird jedoch eine Regelung benötigt, die die summarische Strom- und Temperaturbilanz balanciert. Das bereits bei Smartphones und ähnlichen Geräten vielfach eingesetzte Prinzip der Leistungsdrosselung bei andauernder hoher Leistung erweist sich jedoch als außerordentlich komplex. Es gilt zunächst für die technische Ebene, auf der beispielsweise die Taktfrequenz, die Anzahl aktiver Kerne und die Memory-Aktivität im laufenden Betrieb zu verstellen sind. Ebenso die Regelung des Power-Shaping muss probabilistisch ausgelegt sein: Da die Leistungsreserven auf dem Puffern von elektrischer und thermischer Energie beruhen, muss die Regelung vorausschauend den zu erwartenden Leistungsbedarf abschätzen. Allerdings ist einerseits ein Ausfall des Geräts aufgrund Energiemangels oder Übertemperatur zu verhindern, andererseits ist eine letztlich »unnötige« Leistungsbegrenzung zu vermeiden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ein kleines Team als Erfolgsfaktor

Für die Hardware und die Low-Level-Software wurde der Entwicklungsprozess mit einem Team von drei bis fünf Ingenieuren in einem Zeitraum von 18 Monaten bewerkstelligt, vom Grobentwurf bis zur Freigabe der Serienfertigung. Der recht geringe Aufwand – in Anbetracht der Komplexität des Produkts – war ausschließlich mit der kontinuierlichen Zusammenarbeit verschiedener Experten, von HF-Technik bis zu Systemprogrammierung, in einem kleinen Team zu erreichen. Hiermit war es möglich, die fast ständig notwendige Kompromissfindung zwischen den verschiedenen Anforderungen frühzeitig in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Hierbei geht es nicht nur um die bei technischen Entwicklungen üblichen Kompromisse zwischen gegenläufigen Charakteristiken (wie zwischen Leistung und Energieverbrauch), sondern speziell um die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Funktionsgruppen. Beispielsweise zur räumlichen Integration der HF-Komponenten mit Leistungsbauteilen, die starke elektrische Felder und größere Wärmemengen erzeugen.

Eine weitere Herausforderung erwuchs in dem Zusammenhang aus den asynchronen und zeitlich überlappenden zu bearbeitenden Teilaufgaben (Teilprojekten): Um die zeitlichen Vorgaben einhalten zu können, waren an sich nacheinander zu bearbeitende Arbeitsschritte teilweise parallel abzuarbeiten. Das heißt, verschiedene, voneinander abhängige Entwicklungsschritte waren zeitgleich durchzuführen, jedoch inhaltlich zu verschiedenen Graden fortgeschritten. Ebenso erwies sich hier die Arbeit in kleinen Teams als vorteilhaft, da allein so die vielen Abhängigkeiten transparent gemacht und im laufenden Prozess zu diskutieren waren.

Um die Arbeit in kleinen, fachlich breit aufgestellten Teams mengenmäßig bewältigen zu können, wurde das Projektteam von einem Expertennetzwerk unterstützt, von dem spezielle Expertise und gut planbare Arbeitsbeiträge (beispielsweise beim Ankoppeln der Mikrokontrolle-Peripherie) beigesteuert wurden. Zusammenfassend kann am Beispielprojekt Genucard 3 gezeigt werden, dass auch technisch sehr anspruchsvolle Produkte mit 4- bis 5-stelligen Produktionsvolumina in Deutschland wirtschaftlich darstellbar sind.

| Über Genua |

|---|

| Genua ist ein IT-Sicherheitshersteller aus Deutschland. Die Kernkompetenzen sind der Schutz hochsensibler Netze und Schnittstellen, Fernwartungsprodukte für IT-Systeme, die verschlüsselte Kommunikation via Internet und das Anbinden von Geräten mobiler Mitarbeiter. Zertifikate und Zulassungen für den staatlichen Geheimschutzbereich belegen das internationale Spitzenniveau der IT-Sicherheitsprodukte. Zu den Kunden gehören die Bundesregierung, die Bundeswehr, BMW und die Würth-Gruppe. Genua ist ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe. Homepage von Genua |

Der Autor

Prof. Dr.-Ing. Matthias Göbel hat Mechatronik in Darmstadt und Lausanne studiert. Er hält verschiedene Patente und beschäftigte sich in seiner Forschung unter anderem mit neuen Interaktionstechnologien und dem Erfassen kognitiver Prozesse im Menschen. Ab 2006 war er an der Rhodes University in Südafrika als Professor für Ergonomie und Arbeitswissenschaft tätig. Seit 2015 koordiniert er bei Embedded Brains neben der Hard- und Software-Entwicklung ebenso das Erproben und steht Kunden beim Umsetzen ihrer Projekte zur Seite.

info@embedded-brains.de

- Verschlüsselung im Smartphone-Format

- Leistungsaufnahme reduzieren mit Mikrocontrollern