Eigene Hardware für smarte Embedded-Systeme

LabVIEW im Serienprodukt

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

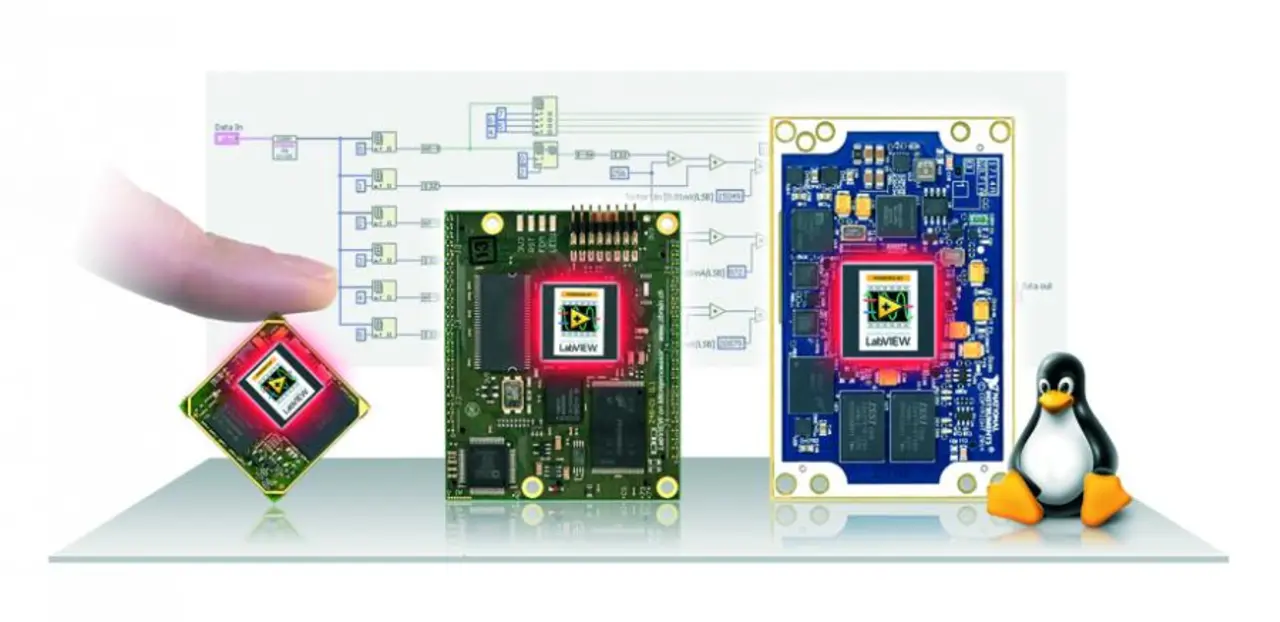

Einfach nutzbare Singleboard-Computer

Der Vorteil von Singleboard-Computern (SBCs) mit an Klemmen abgreifbarem I/O liegt auf der Hand: sie sind sofort betriebsbereit! Das heißt: Sensoren, Aktoren und Kommunikationskabel anschließen, mit dem PC verbinden, die Entwicklungsumgebung LabVIEW starten und die Embedded-Applikationsentwicklung kann ohne weitere Vorarbeit am ersten Tag beginnen. Das macht SBCs interessant für Machbarkeitsstudien, Rapid Prototyping und Kleinserien. Die CPU-Leistungsklassen skalieren vom „Z48-S1“ (Bild 1 links) und „ZMC“ (Bild 1 mitte) mit 500 MHz Fixed-Point-DSP bis zum NI „sbRIO 9636“ (Bild 1 rechts) mit 400 MHz-Floating-Point-PowerPC. Die Formfaktoren variieren vom Hutschienen- über das PC-104- bis zum Europaformat. Die Hardwarefunktionalität reicht vom Analog- und Digital-I/O über alle Standard-Kommunikationskanäle bis zum Farb-TFT mit Multi-Touch. Die Hardwarefunktionen sind an den Klemmen definitiv festgelegt und erschweren ein Anbinden spezieller Hardwarebausteine. Dies wird entweder mit Standardbussystemen oder Erweiterungssteckern gelöst.

Jobangebote+ passend zum Thema

Mittelweg Zweiplatinenansatz

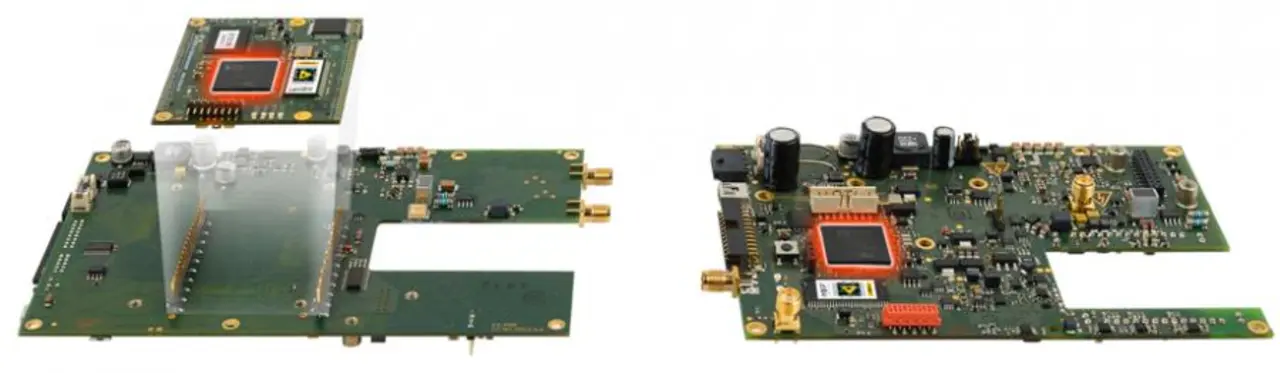

Ein Mix aus einem Standardmodul und einem kundenspezifischen Baseboard (Bild 2 links) kombiniert die Vorteile aus Singleboard-Computer und Kompletthardware. Die Komplexität der Baseboards ist deutlich geringer als bei Mikroprozessor-Kompletthardware, denn die kritischen Schaltungsteile um CPU und Memory mit hoher Anforderung an Signalintegrität sind schon auf dem Einsteckmodul realisiert. Außerdem werden abgekündigte Bauteile im Prozessorbereich durch den Hersteller nach Form-Fit-Function ersetzt. Die Speisungen können einfach gehalten werden.

Nahezu jeder am Markt verfügbare I/O-Baustein lässt sich nun an das System anbinden, z.B. über digitales I/O, synchrone (SPI) und asynchrone (UART) serielle Schnittstellen oder parallele High-Speed-Bussysteme. Von der Funktionalität her bietet der Zweiplatinenansatz ähnliches wie bei Singleboard-Computern, lässt sich im Vergleich aber beliebig erweitern. In der LabVIEW-Umgebung steht für jede dieser Hardwarefunktionen ein Virtuelles Instrument (VI=Funktionsblock/Treiber) zur Verfügung. Der Vorteil dabei ist ein nahtloses Anpassen von Hardware in Form und Funktion an jede beliebige Aufgabenstellung. Außerdem müssen zu Beginn der Entwicklung, beispielsweise beim Rapid Prototyping, noch nicht alle Anforderungen in Stein gemeißelt sein, denn Baseboards lassen sich schnell ändern. Diese Flexibilität hat jedoch auch ihren Preis: im Vergleich zum Singleboard-Computer muss beim Zweiplatinenansatz immer zuerst Hardware in Form eines Baseboards entwickelt werden. In den folgenden Abschnitten wird näher auf die Einsteckmodule eingegangen.

Kleinstrechner im Briefmarkenformat

Rechner im Briefmarkenformat wie das „CM-BF548-LV“-Modul (Bild 3 links) werden auch Coremodule (CM) genannt. Sie bestehen praktisch nur aus Prozessor, Chipsatz und Memory und sind auf einem miniaturisierten Board dicht zusammengepackt. Die Prozessorsignale inklusive Adress-, Daten- und Controlbus sind auf einen High-Density-Stecker geführt. Das Kleinstformat und der niedrige Stromverbrauch macht sie interessant für mobile Anwendungen, miniaturisierte Mess-, Steuer- und Regelgeräte in der Größe einer Streichholzschachtel oder intelligente, dezentrale Sensorknoten. Der Aufwand zur Entwicklung der Baseboards ist wegen der geforderten Signalintegrität und hohen Packungsdichte nicht zu unterschätzen. Als Daumenregel ist er etwa zwischen einer Scheckkarten-Zweiplatinenlösung und Kompletthardware einzustufen.

Einsteckmodule im Scheckkartenformat

Auch bekannt als Computer-On-Modules (COM) oder System-On-Modules (SOM), integrieren Scheckkartenrechner im Vergleich zur „Briefmarke“ neben CPU und Memory zusätzlich umfangreiches Digital- und Kommunikations-I/O und teilweise auch Analog-I/O. Dies macht das Baseboarddesign deutlich einfacher. Gegenwärtig stehen zwei Modultypen zur Verfügung: das Mixed-Signal-COM „Z48-C1“ (Bild 3 mitte) und das digitale SOM „NI sbRIO-9651“ (Bild 3 rechts). Die Signale werden beim COM über einen robusten Stecker im einfach zu verbindenden 2,0 mm Raster auf das Baseboard geführt. Je nach Komplexität kann dieses vier- oder nur zweilagig sein. Zusammen mit den Analogeingängen lassen sich damit einfach und zügig Mess-, Steuer- und Regelsysteme entwickeln. Das SOM deckt die obere Leistungsklasse ab: Neben einem High-Speed Dualcore-ARM9 mit FPGA steht genügend Speicher und Peripherie zur Verfügung. Über einen robusten 320-Pol-Verbindungsstecker gelangen die Signale auf das Baseboard. Dieser Stecker zwischen SOM und Baseboard ist ein BGA (Ball Grid Array) und erfordert Multilayertechnik ab 4 Lagen und maschinelle Bestückung.

- LabVIEW im Serienprodukt

- Einfach nutzbare Singleboard-Computer

- Mikroprozessor-Kompletthardware