Zehn CAD-Tipps für die Weitergabe von Leiterplattendaten

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Zehn CAD-Tipps für die Weitergabe von Leiterplattendaten

Definiert der Leiterplatten-Layouter Ringe (Donuts) anstelle von runden Lötanschlussflächen mit Bohrungen, müssen diese durch die Arbeitsvorbereitung überarbeitet werden. Bohrungen und Restringe müssen unabhängig vom Produktionsverfahren immer gemeinsam geschützt bzw. freigestellt werden. Bei Ringen wäre das nicht möglich – das Kupfer würde wieder aus der Bohrung geäzt oder es würde erst keine Hülse aufgebaut werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

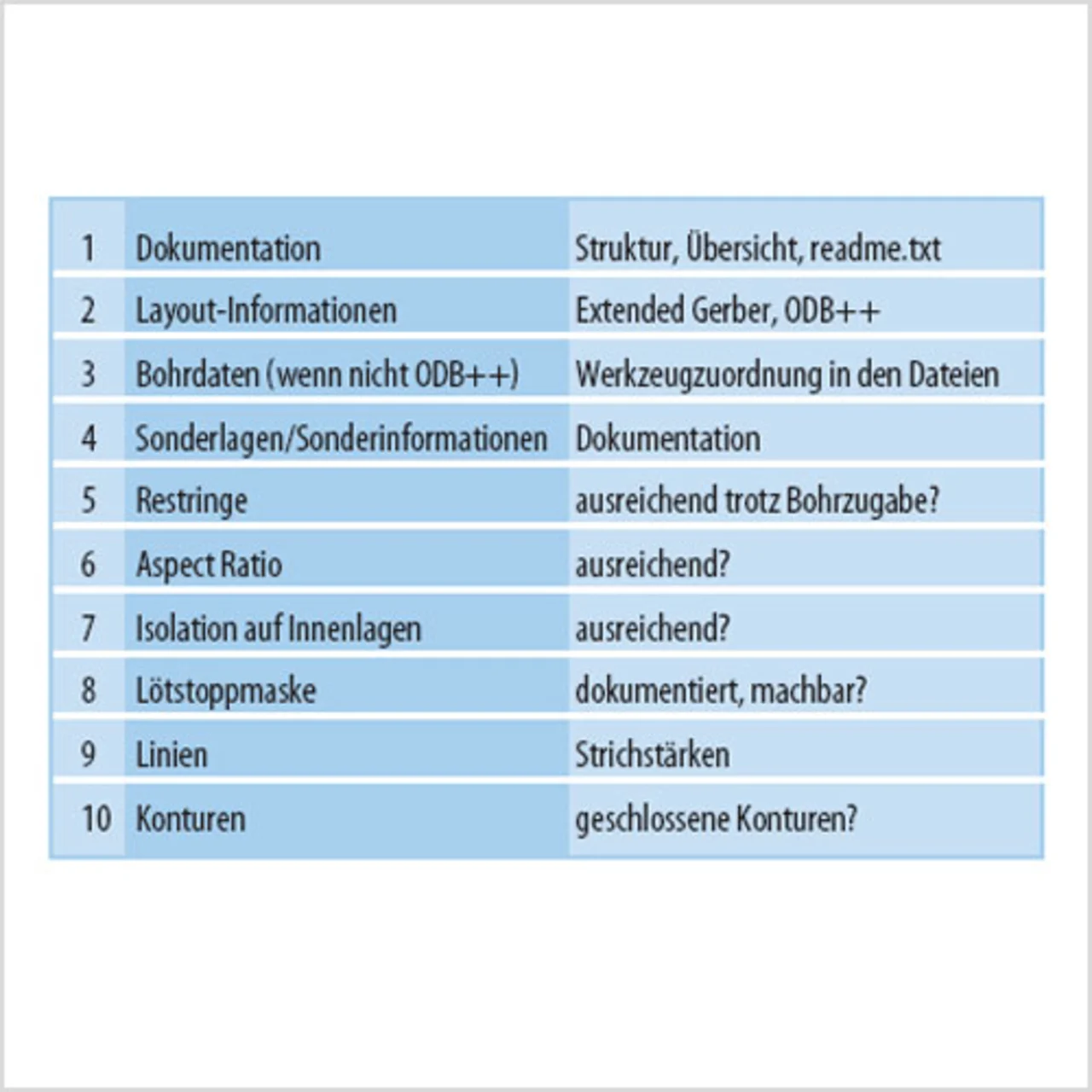

6. Maximales Seitenverhältnis bei Bohrungen einhalten

Beim Metallisierungsprozess von Bohrungen ist das Verhältnis aus Bohrlochdurchmesser und Bohrlochtiefe zu beachten, das so genannte Aspect Ratio (AR). Bei der Leiterplattenherstellung müssen flüssige Medien das Bohrloch durchdringen – z.B. die Chemie im Galvanikprozess zur Abscheidung von Kupfer. Je kleiner die Bohrung und je tiefer das Bohrloch, desto schwieriger wird es. Aufgrund der Oberflächenspannung gelingt das dem flüssigen Medium ab einem bestimmten Verhältnis nicht mehr. Das Verhältnis liegt bei durchgehenden Bohrungen etwa bei 1:8 – d.h., das Bohrloch darf bis zu 8 Mal tiefer sein als die Bohrung im Durchmesser misst. Bei Sacklochbohrungen (Blindvias) beträgt das Verhältnis etwa 1:1.

7. Mindest-Isolationsabstand berücksichtigen

Für das Leiterplatten-Layout von Durchkontaktierungen – z.B. eine Ankontaktierung auf einer Innenlage –, müssen die Registrierungstoleranzen berücksichtigt werden. Als Isolationsabstand definiert der Leiterplattenhersteller, wie weit ein anderes Potential auf Innenlagen von einer Bohrlochkante minimal entfernt sein darf. Dieser Isolationsabstand dient also als „Sicherheit“, um Kurzschlüsse durch den beim Stapeln und Verpressen der Multilayer bedingten Lagenversatz zu vermeiden. Wie groß der Isolationsabstand zu wählen ist, hängt von der Lagenanzahl und den Fertigungsanlagen des Leiterplattenherstellers ab. Sie ist im Normalfall in der „Technischen Machbarkeit“ definiert.

8. Fertigungstoleranzen bei der Lötstoppmaske beachten

Der Registrierungsversatz spielt auch bei der Lötstoppmaske (Bild 2) eine wichtige Rolle. Der Sinn der Lötstoppmaske ist, das Lot in einem definierten Bereich zu halten und Kurzschlüsse durch Lotbrücken mit anderen Pads/ Potentialen zu vermeiden.

Wie alle Fertigungsprozesse, so ist auch der Belichtungsprozess für die Lötstoppmaske in der Genauigkeit Toleranzen unterworfen. Mit der Folge, dass die Lötstopplack-Freistellung größer sein muss als das Lötpad selbst – wenn die Lötanschlussflächen in jedem Fall ohne Lack sein sollen. Führt der Leiterplattendesigner die Freistellung nicht dementsprechend aus, kann der Leiterplattenhersteller die Lötstoppmaske gemäß seinen Prozessgenauigkeiten ohne großen Aufwand anpassen.

Schwieriger wird es, wenn in einigen Bereichen – z.B. BGAs (Bild 3) – die lackfreien Flächen gemäß dem vom Bauteilhersteller vorgegebenem Lotdepot definiert sind, in den restlichen Bereichen aber die Toleranzanpassung dem Leiterplattenhersteller überlassen wird. Dann ist es erforderlich, diese Bereiche eindeutig zu kennzeichnen oder sie gar mithilfe einer Extra-Lage zu separieren.

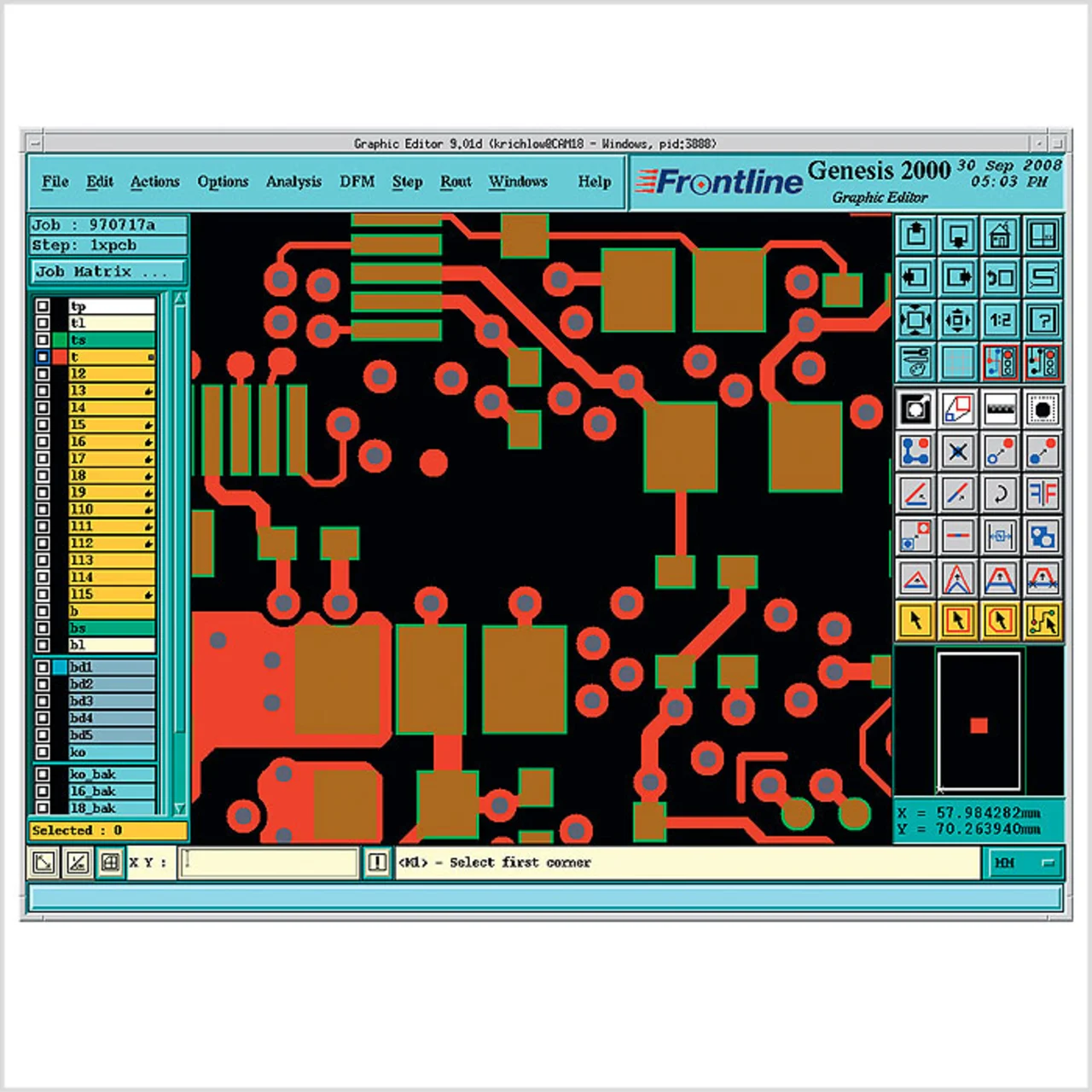

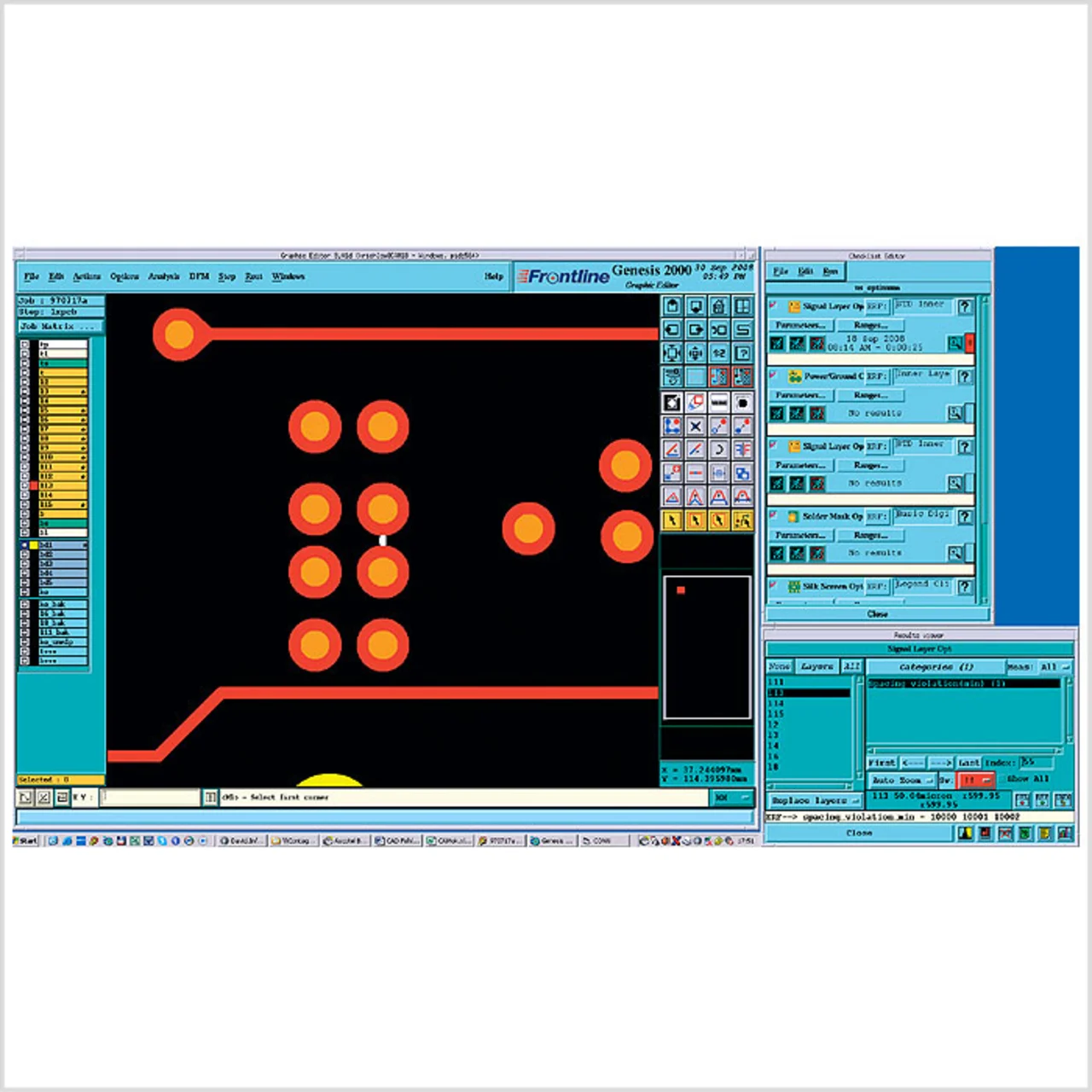

Beim Leiterplatten-Layout ist es eine Aufgabe des Leiterplatten-Designers, sich mit der technischen Machbarkeit seines Entwurfes, den Möglichkeiten eines Leiterplattenherstellers oder dem marktüblichen Standard für die Herstellung einer Leiterplatte auseinanderzusetzen. Wenn dies nicht erfolgt oder das Layoutprogramm sogar mit falschen Parametern arbeitet, muss der CAM-Mitarbeiter beim Leiterplattenhersteller mithilfe des DRC (Design Rule Check) Fehler beheben (Bild 1).

2. Leistungsfähige Layout-Datenformate nutzen

Zu einem „Problem“ kann das Datenformat werden, das für die Übertragung der Layout-Informationen – Kupferlagen, Lötstopplacke etc. – gewählt wird. In Zeiten von Extended Gerber oder auch ODB++ ist es nicht mehr sinnvoll, das alte Format Standard Gerber zu verwenden. Standard Gerber bedeutet einen sehr hohen Zeitaufwand beim Einlesen der Daten aufgrund der Zuordnung von Blendentabellen – häufig sogar eine Blendentabelle pro Layer. Darüber hinaus hat es ein hohes Fehlerpotential angesichts des großen Interpretationsspielraums beim Konvertieren der Daten – z.B. Leading/ Trailing, negative Elemente und Rasterpolygone sind unbekannt. Im ungünstigsten Fall kann aufgrund des Interpretationsspielraums beim Datenexport die Netzliste verändert werden, was vom Leiterplattenhersteller nicht festgestellt werden kann.

Bei der Bereitstellung von Bohrinformationen ist zu beachten, dass die Bohrdurchmesser (Tool-Zuordnung) in der Bohrdatei enthalten sind. Beim Export der Bohrdaten im Excellon2- oder SM3000-Format z.B. werden die Wekzeuginformationen mit ausgegeben. Alle gängigen Leiterplatten-Layoutprogramme sind in der Lage, diese Informationen zu exportieren, so dass die CAM-Software des Leiterplattenherstellers die Durchmesserinformationen automatisch zuordnen kann. Alternativ müssen die Werkzeuge mithilfe einer Legende von Hand „eingetippt“ werden – was bei 20 oder mehr unterschiedlichen Bohrdurchmessern sehr fehlerträchtig wird.

4. Sonderlagen vermeiden

Viele Leiterplatten-Layouter arbeiten mit dem CAD-Programm Eagle oder Target, dessen Datenformate von den meisten Leiterplattenherstellern gelesen werden können. Die häufigsten Probleme mit Eagle-Leiterplatten ergeben sich durch die Verwendung von Lagen, die nicht standardmäßig importiert/exportiert werden – so genannte Sonderlagen. Sind solche Sonderlagen nicht eindeutig definiert, können wichtige Informationen verloren gehen.

- Zehn CAD-Tipps für die Weitergabe von Leiterplattendaten

- 10. Auf geschlossene Kontur achten

- Zehn CAD-Tipps für die Weitergabe von Leiterplattendaten

- 5. Restringstärke einhalten