Abfall- und Produktrecht

Wiederverwendung von Elektrogeräten neu definiert

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kaum Vorgaben an die Produktkonzeption

Ob sich Geräte oder Bauteile von Geräten für die Wiederverwendung eignen, entscheidet sich in vielen Fällen bereits zum Zeitpunkt der Produktkonzeption, der Produktentwicklung. In diesem Bereich hält sich der Gesetzgeber jedoch mit verbindlichen Anforderungen zurück. Die Wiederverwendungsfähigkeit von Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Bauteilen soll von Herstellern bei der Produktgestaltung lediglich möglichst berücksichtigt und erleichtert sowie nicht durch besondere Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse verhindert werden, vgl. § 4 Satz 1 und 3 ElektroG. Im Ergebnis ist es somit bislang allein die Entscheidung des Herstellers, ob und wie er diese Aspekte berücksichtigt, da diese „Aufforderungen“ des Gesetzgebers weder vollziehbar noch justiziabel sind.

Eine Ausnahme könnte hingegen § 4 Satz 2 ElektroG darstellen. Danach sind Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können, so zu gestalten, dass Batterien und Akkumulatoren problemlos entnommen werden können. Hierbei handelt es sich um ein rechtsverbindliches Gebot, das zwar eher auf die stoffliche Verwertung abzielt, jedoch auch die Wiederverwendung im Auge hat. Allerdings stellt ein Verstoß gegen diese Pflicht keine durch § 23 ElektroG bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeit dar und das ElektroG beinhaltet auch keine Ermächtigungsgrundlage, nach der die Marktüberwachungsbehörden zur Durchsetzung dieses Gebots tätig werden könnten. Auch § 62 KrWG, der eine abfallrechtliche Generalklausel zum Einschreiten der zuständigen Überwachungsbehörden enthält, ist auf das ElektroG nicht anwendbar.

Der Gesetzgeber fördert bislang die wiederverwendungsfreundliche Produktgestaltung nicht ernsthaft. Ob sich hieran durch die neue WEEE etwas ändert, ist zumindest zweifelhaft. Zwar verweist Art. 4 WEEE-Richtlinie neuerdings darauf, dass die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zu ergreifen haben, damit die im Rahmen der Öko-design-Richtlinie 2009/125/EG (ErP-Direc-tive, [10]) festgelegten Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung zur Erleichterung der Wiederverwendung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten angewandt werden. Solche Anforderungen bestehen jedoch bislang nicht.

Die Ökodesign-Richtlinie wird vornehmlich durch Europäische Verordnungen konkretisiert, die produktgruppenbezogene Regelungen enthalten. Zwar bestehen bereits eine Reihe solcher Verordnungen für einzelne Produktgruppen, die auch unter den Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie fallen [11]; diese setzen aber in erster Linie Anforderungen an die Energieeffizienz der Geräte fest. Verbindliche Regelungen zur Produktgestaltung, die eine Wiederverwendung erleichtern, sind hingegen nicht enthalten.

Stärkt oder schwächt die neue WEEE 2.0 die Wiederverwendung?

Die Novellierung der WEEE-Richtlinie ist so gut wie abgeschlossen - das Europäische Parlament nahm am 19.01.2012 den gemeinsamen Standpunkt des Rats vom 19.7.2011 in zweiter Lesung an; der Rat wiederum hat der WEEE-Richtlinie am 07.06.2012 zugestimmt. Mit einer Veröffentlichung der Richtlinie im Amtsblatt der EU ist Ende Juli 2012 zu rechnen. Die neue WEEE enthält einige Regelungen, welche die Wiederverwendung, genauer die Vorbereitung zur Wiederverwendung, mittelbar und unmittelbar betreffen. Im Folgenden werden die wichtigsten neuen Bestimmungen, die Auswirkung auf die Wiederverwendung haben, vorgestellt.

Förderung der Wiederverwendung

Die Mitgliedstaaten werden in Art. 6 Abs. 2 der neuen WEEE-Richtlinie verpflichtet, sicherzustellen, dass die Sammlung und Beförderung von getrennt gesammelten Elektro- und Elektronikgeräten so erfolgt, dass die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die Rückhaltung gefährlicher Stoffe unter optimalen Bedingungen erfolgen können. Die zerstörungsfreie Sammlung ist dabei eine grundlegende Voraussetzung für die Vorbereitung zur Wiederverwendung.

Jobangebote+ passend zum Thema

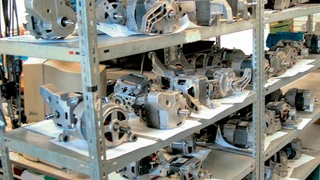

Bilder: Die Wiederverwendung von Waschmaschinen

Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten, im Interesse einer möglichst weit gehenden Vorbereitung zur Wiederverwendung, hierfür günstige Voraussetzungen zu schaffen. Denn Sammelsysteme bzw. Rücknahmestellen sind künftig so auszugestalten, dass an den Sammelstellen diejenigen Altgeräte, die zur Wiederverwendung vorbereitet werden sollen, von den anderen, getrennt gesammelten Elektro- und Elektronikaltgeräten separiert werden können - bevor sie weiter transportiert werden.

Hierzu ist insbesondere den Mitarbeitern von Wiederverwendungsstellen Zugang zu gewähren. Die höheren Kosten für die zerstörungsfreie Sammlung und Aufarbeitung werden in der Regel durch weit höhere Verkaufserlöse - im Vergleich zu den Materialerlösen bei der Verwertung - der Geräte und/oder Ersatzteile kompensiert und zum Teil, je nach Produkt, sogar deutlich übertroffen (Bild 2).

Daneben ist in Art. 15 der WEEE-Richtlinie vorgesehen, dass die Hersteller Informationen über die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die Behandlung für jeden Typ neuer Elektro- und Elektronikgeräte, die erstmals in der EU in Verkehr gebracht werden, innerhalb eines Jahres nach dem Inverkehrbringen der jeweiligen Geräte kostenlos bereitstellen. Zwar ist die Formulierung des erstmaligen Inverkehrbringens aufgrund ihrer Redundanz wenig gelungen, jedoch ist das gesetzgeberische Ziel, die Vorbereitung zur Wiederverwendung zu erleichtern, im Sinne des Ressourcenschutzes, aber auch unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes zu begrüßen.

Wird diese Regelung so umgesetzt, wird erstmalig für Betriebe die Möglichkeit geschaffen, auf produktspezifische Informationen, z.B. Schaltpläne, zuzugreifen, die für eine Reparatur Voraussetzung sind. Dadurch wird eine Vielzahl von defekten Geräten reparaturfähig, die bisher aufgrund fehlender Produktinformationen als nicht reparaturfähig galten und nur einer weitergehenden Verwertung zugeführt werden konnten. Weiterhin wird es möglich, gezielt Schadstoffe zu entnehmen und diese effektiv zu verwerten oder zu beseitigen.

- Wiederverwendung von Elektrogeräten neu definiert

- Kaum Vorgaben an die Produktkonzeption

- Einschränkungen der Wiederverwendung

- Abgrenzung ursprüngliches oder neues Produkt

- Literatur & Autoren