Fehleranalyse an LEDs

Erscheinungsbild und Ursachen von LED-Fehlern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Fehlererscheinungsbilder

Man kann die Erscheinungsbilder von Fehlern bei der LED in mehrere Hauptgruppen unterteilen. Da sind zunächst die Totalausfälle, wobei es sich einmal um die komplette oder vorübergehende Unterbrechung handelt, deren Ursache im Chip oder an Störungen im elektrischen Pfad liegt. Die Unterbrechung kann durch mechanische Überlastung und chemische bzw. thermische Prozesse hervorgerufen werden. Eine andere Art von Totalausfällen stellt sich als elektrischer Kurzschluss dar. Hier spielen elektrische Überlastung und Silberwachstum eine Rolle.

Bei Degradationsausfällen handelt es sich um die Veränderung der optischen, elektrischen oder thermischen Kennwerte oder einer Kombination von mehreren, wobei die „Lichtabnahme“ der LED die augenscheinlichste Degradation ist. In der Realität gehen aber der Lichtabnahme andere Veränderungen der verschiedenen Parameter voraus. Oft geht eine Degradation einem Totalausfall voraus. Eine spezielle Art der Degradationsausfälle sind reversible Prozesse, die durch Strom oder anderen Stress hervorgerufen werden. Diese Fehler können durch gezielte Tests wie z.B. Temperaturwechseltest hervorgerufen und somit selektiert werden.

Anhand der folgenden Beispiele soll das Erscheinungsbild einiger Fehler illustriert werden.

Elektrische Unterbrechung

Elektrische Unterbrechung durch Bonddraht- oder Diebondabhebung. Diese häufigste Fehlerart bei LEDs wird durch Abhebungen von den Bonddrähten oder des Diebondes aus verschiedenen Gründen verursacht. Die Abhebung ist im Fall von Bild 4 durch Verunreinigungen der Grenzflächen beim Herstellprozess entstanden. Durch die Umhüllung der LED bleibt der elektrische Kontakt manchmal noch eine Zeitlang erhalten, löst sich jedoch ganz beim Auftreten von mechanischen oder thermischen Spannungen. Diese Fehler können durch gezielte Temperaturwechseltests sichtbar gemacht werden und somit als Selektion genutzt werden. Weitere Ursache kann thermischer Stress beim Lötvorgang sein, der zum Bonddrahtbruch oder Abheben des Bondballs führt. Zur Vermeidung sind unbedingt die aktuellsten Lötbedingungen für die LEDs zu beachten.

Bonddrahtablösungen durch mechanische Einflüsse

Im nächsten Fall entsteht die elektrische Unterbrechung durch die Abfolge verschiedener Ursachen; das Gehäuse der LED wurde durch zu starke mechanische Belastung während des Handlings beschädigt (Bild 5), was zu den Folgefehlern abgehobener Diebond und Bruch des Bonddrahtes führte. Diese Effekte können durch unsachgemäße Behandlung im Fertigungsprozess „LED-auf-Board“ oder durch mechanischen Stress auf dem Board hervorgerufen werden. Wichtig zur Vermeidung solcher Fehler ist eine mechanisch korrekte Behandlung der LED über alle Fertigungsschritte hinweg und bei der Anwendung.

Bonddrahtablösung durch chemische Prozesse

Eine weitere Ursache für Bondablösungen und damit für Unterbrechungen liegt an ungünstigen chemischen Konstellationen im LED-Gehäuse oder seiner unmittelbaren Umgebung, die zu Reaktionen an Bond und Bondpad führen. In Bild 6 hat Schwefelwachstum den Bond unterwandert, so dass er die mechanische Haftung verloren hat und sich ablöste. Dieser Fall kann sich auch als Degradationsprozess zeigen, da aufgrund des hohen Übergangswiderstandes noch eine elektrische Verbindung besteht, sich diese jedoch mit der Zeit ganz auflöst. Eine optische Kontrolle zeigt aber „Korrosion“ als Ursache und damit das Risiko zur Unterbrechung. Die Fehlerursache lag hier an der schwefelhaltigen Umgebung der LED und dem unzureichenden Schutz durch das Gehäuse. Fehlervermeidung liegt hier in einer sachgerechten Auswahl der LED für schwefelhaltige Umgebung oder Vermeidung von Schwefel.

Elektrischer Kurzschluss

Das Fehlerbild „Elektrischer Kurzschluss“ kann durch innere Ursachen wie Silberwachstum, verursacht durch das Vorhandensein von Silber und entsprechende Atmosphäre, entstehen oder durch äußere Einflüsse wie elektrische Überlastung oder ESD-Schädigung hervorgerufen werden.

Der elektrische Kurzschluss in Bild 7 wurde durch mehrere Folgeprozesse hervorgerufen: Das Gehäuse der LED versprödete durch die starke UV-Bestrahlung in Kombination mit salzhaltiger Atmosphäre. Dadurch traten Risse im Gehäuse auf, durch die Feuchtigkeit eindringen konnte und mit dem Silber der LED zu Silberwachstum führte, was dann letztendlich zum Kurzschluss und Ausfall der LED führte. In dem Bild erkennt man die Silbermigration, die eine elektrische Verbindung zwischen den beiden elektrischen Anschlüssen herstellt. Fehlerursache ist in diesem Fall die unzureichende Auswahl der LED für die Betriebs- und Umgebungsbedingungen sowie eine unzureichende Entwärmung.

Ein ähnliches Beispiel für möglichen Kurzschluss durch Dendritenwachstum zeigt Bild 8. Hier wird die Sperrschicht der LED durch Dendritenwachstum bis in die metallisierte Chipoberfläche überbrückt – verursacht durch das Diebondmaterial, welches bis zur Chipoberkante reicht. In Verbindung mit Umgebungsfeuchte, die durch unzureichenden Schutz der Diode eingedrungen ist, kommt es zur Migration des Materials. Die Ursache liegt beim Fertigungsprozess der LED (Diebond) und wird durch Feuchte gefördert.

LED-Fehlerursachen

Durch Überlast erzeugter Kurzschluss

Neben den chemisch bedingten Kurzschlüssen gibt es auch Kurzschlüsse, die durch elektrische Überbelastung der LED hervorgerufen werden. Grobe Beschädigungen durch EOS-Defekte weisen auf stark überhöhte Ströme hin, die im Bondpadbereich deutlich sichtbar werden. Die Fehler können durch sorgfältige Auswahl der Stromversorgung und Schutz gegen Überlast vermieden werden.

Kurzschluss durch ESD-Schädigung

Ein ähnlicher, aber meist unauffälliger und damit gefährlicher Fehlermechanismus wird durch ESD-Schädigungen hervorgerufen Die Schädigung weist am Anfang meist noch keine wahrnehmbaren Veränderungen auf. Diese Vorschädigung kann aber im Betrieb schleichend zunehmen und dann zu Totalausfällen führen. In Bild 9 konnte ein massiver ESD-Schaden nachgewiesen werden, der zum Kurzschluss der Diode führte. Die Fehlerursache ist ESD-Schädigung.

Degradation

Die wesentlichen Parameter einer LED sind die Lichtstärke und die Farbe. Man spricht von Degradation einer LED, wenn die Lichtstärke abnimmt oder die Farbe der LED sich ändert. Je nach Anwendung kann schon eine Änderung der Lichtstärke um 10 % bis 30 % ausschlaggebend sein. In einigen Fällen geht der Abnahme der optischen Eigenschaften eine Änderung der elektrischen und thermischen Eigenschaften voraus. Nachfolgend sind einige Ausfallerscheinungsbilder und ihre Ursachen beschrieben.

Chipalterung

Die Lichtemission der LED ist in diesem Fall nicht mehr flächig wie bei einer neuen LED, sondern sie emittiert nur noch partiell über der Fläche. Das Fehlerbild (Bild 10) ist Korrosion der Oberfläche des Chips durch Feuchtigkeit, angereichert mit aggressiven Gasen. Fehlerursache ist wieder Fehlanpassung der LED an die Umgebungsbedingungen, d.h. der Schutz des Chip ist nicht für die Feuchtigkeit in der Betriebsatmosphäre ausreichend.

Auch Bild 11 zeigt unterschiedliche Verläufe der Lichtstärkenalterung der LEDs. Nachdem alle äußeren Ursachen ausgeschlossen werden konnten, zeigten sich bei der Emissionsanalyse der LED dunkle Flächen im Abstrahlbereich. Die Degradation der Ausgangsleistung dieses Chip lässt sich optisch gut darstellen: Die ganzflächig emittierende LED lässt während ihrer Betriebszeit in der Flächenemission immer mehr nach, so dass die dunkle Fläche immer größer wird. Die Fehlerursache für diesen Alterungsprozess liegt im ungenügenden Trennprozess der LED-Chips.

Überhöhte Sperrschichttemperatur

Die am weitesten verbreitete Ursache für Lichtstärkendegradation ist eine zu hohe Sperrschichttemperatur des Halbleiters. Grund dafür ist die mangelnde Wärmeableitung der in der LED entstehenden Wärme. In Bild 12 wurde jeweils derselbe LED-Typ mit verschiedenen Wärmeleitungsmaterialien verwendet. Die Lebensdauer des Lichtstreifens variierte dadurch um mehr als Faktor 10. Im einen Fall bestand die Wärmeleitung nur aus Kunststoffmaterial, während sie in der verbesserten Version aus einem Aluminiumrahmen und Basismaterial bestand.

Es ist notwendig, die Betriebsbedingungen der LED – Strom, Pulsbedingungen und Wärmeableitung – so zu optimieren, dass die Sperrschichttemperatur im gesamten Anwendungsbereich deutlich unter der erlaubten Grenztemperatur liegt.

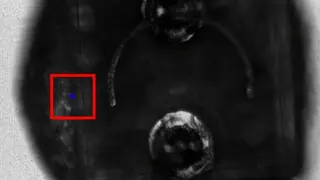

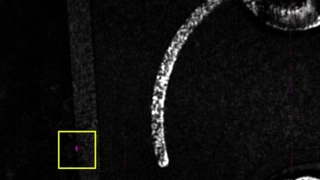

Degradation durch ESD-Schäden

Abschließend soll noch das Fehlerbild eines ESD-Schadens im frühen Stadium gezeigt werden. Der Schaden konnte durch Veränderungen im Sperrleckstrom der LED durch Vergleich mit Gutmustern nachgewiesen werden (Bild 13). Der Defekt zeigt sich aber auch als Punkt in der OBIRCH-Analyse und als bereits großer „Dark Spot“ im Leuchtverhalten der LED (Bild 14). Das gefährliche an diesen ESD-Defekten ist, dass sie meist nicht frühzeitig entdeckt werden und dann im Betrieb zu Frühausfällen führen. Zur Vermeidung der ESD-Schädigung ist es notwendig, dass über den gesamten Herstellungs- und Fertigungsprozess ESD-Quellen vermieden werden (nicht nur personenbezogene, sondern vor allem auch maschinenbezogene).

- Erscheinungsbild und Ursachen von LED-Fehlern

- Fehlererscheinungsbilder

- Sicherer LED-Betrieb erfordert umfangreiches Know-how

- Autorenvorstellung