Effizienz versus Leistung

Wie sich Cooling Distribution Units optimal auslegen lassen

Einerseits treiben Hardware-Entwicklungen wie die Nvidia-Blackwell-GPU die Leistungsdichten im Rechenzentrum von 70 kW auf bis zu 120 kW pro Rack, um KI-Workloads zu stemmen. Gleichzeitig müssen Energieeffizienzziele eingehalten werden. Warum das ohne Liquid-Cooling-Systeme schwer wird.

Zwar sind Liquid-Cooling-Systeme aufgrund des Flüssigmediums generell leistungsfähiger als Luftkühlsysteme, ihre Wirtschaftlichkeit wird jedoch maßgeblich durch die projektspezifische Auslegung von Kühlkreisläufen, Pumpen und Wärmeübertragerflächen bestimmt. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Nachhaltigkeit sich vom Kostenfaktor zu einer zentralen Geschäftsstrategie und einem wichtigen Kriterium bei der Lieferantenauswahl entwickelt hat. Da das Kühlsystem für einen wesentlichen Teil des Energieverbrauchs verantwortlich ist, rückt seine Effizienz durch ESG-Anforderungen und den Druck zur Einhaltung von Net-Zero-Zielen immer stärker in den Fokus. Die Senkung des Stromverbrauchs ist damit nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch ein kritischer Faktor für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Technische Optimierungsansätze

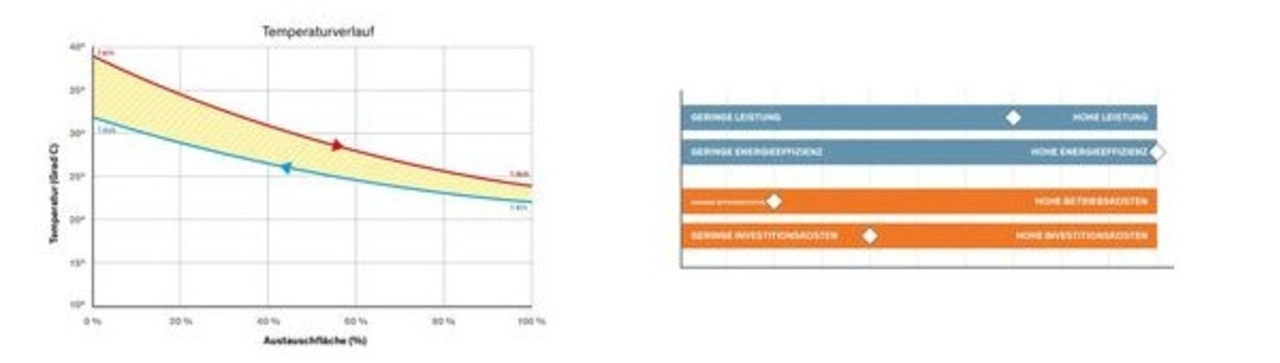

Die technische Optimierung von Liquid-Cooling-Systemen konzentriert sich auf einen zentralen Zielkonflikt: die maximale Leistung der IT-Hardware versus maximale Energieeffizienz der Kühlinfrastruktur. Deutlich wird das bei der Auslegung von Cooling Distribution Units (CDU). Als zentrale Schnittstelle zwischen dem Wasserkreislauf des Gebäudes (FWS) und den Kühlkreisläufen, die die IT-Racks versorgen (TCS), regelt die CDU über einen integrierten Wärmeübertrager präzise Temperatur, Druck und den Durchfluss des Kühlmediums. Während die IT für ihre Spitzenleistung möglichst niedrige Temperaturen direkt am Server benötigt, erfordert ein energieeffizientes Gesamtsystem eine möglichst geringe Annäherungstemperatur (APT) im Wärmeübertrager der CDU. Dieser Wert ist entscheidend, denn er senkt die Betriebskosten (OPEX), indem er den Kaltwassersatz entlastet - die energieintensivste Komponente im gesamten Kaltwasserkreislauf.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die präzise Anpassung eines Liquid-Cooling-Systems an die jeweiligen Kühlanforderungen der Racks minimiert den Energieeinsatz. Gleichzeitig ermöglichen hohe Rücklauftemperaturen von bis zu 60 °C eine effiziente Wiederverwendung der Abwärme in einem Fernwärmenetz, etwa durch eine Temperaturanhebung mittels Wärmepumpe auf 75 °C. In der Praxis geben jedoch oft die Chip-Hersteller selbst die entscheidenden Parameter für die Kühlung vor. Wassertemperaturen und die Wahl des Kühlmediums werden somit primär von deren Leistungsanforderungen bestimmt. Die Optimierung der CDU und des Kaltwassersatzes im Hinblick auf Nachhaltigkeit erfolgt dann erst in einem zweiten Schritt. So erfordern Greenfield-Projekte häufig Wassertemperaturen von 35/25 °C oder 36/26 °C im sekundären Kühlkreislauf (TCS), wenn im primären Kreislauf (FWS) Wasser und im TCS ein Wasser-Glykol-Gemisch (PG25) zum Einsatz kommt. Bei Brownfield-Anwendungen hingegen sind oft Konfigurationen mit FWS-Temperaturen von 20/30 °C und einer möglichst niedrigen Annäherungstemperatur zu finden, um die bestehende Infrastruktur optimal zu nutzen.

Praxisbeispiele für die CDU-Optimierung

Die zentrale Herausforderung bei der Auslegung eines Kühlsystems liegt darin, maximale Leistung und hohe Energieeffizienz in Einklang zu bringen. Fachplaner und RZ-Betreiber müssen dabei verschiedene thermodynamische Faktoren berücksichtigen. Die folgenden drei Szenarien veranschaulichen praxisnahe Ansätze zur Auslegung des CDU-Plattenwärmeübertragers und zeigen die jeweiligen Konsequenzen für Investitions- und Betriebskosten auf.

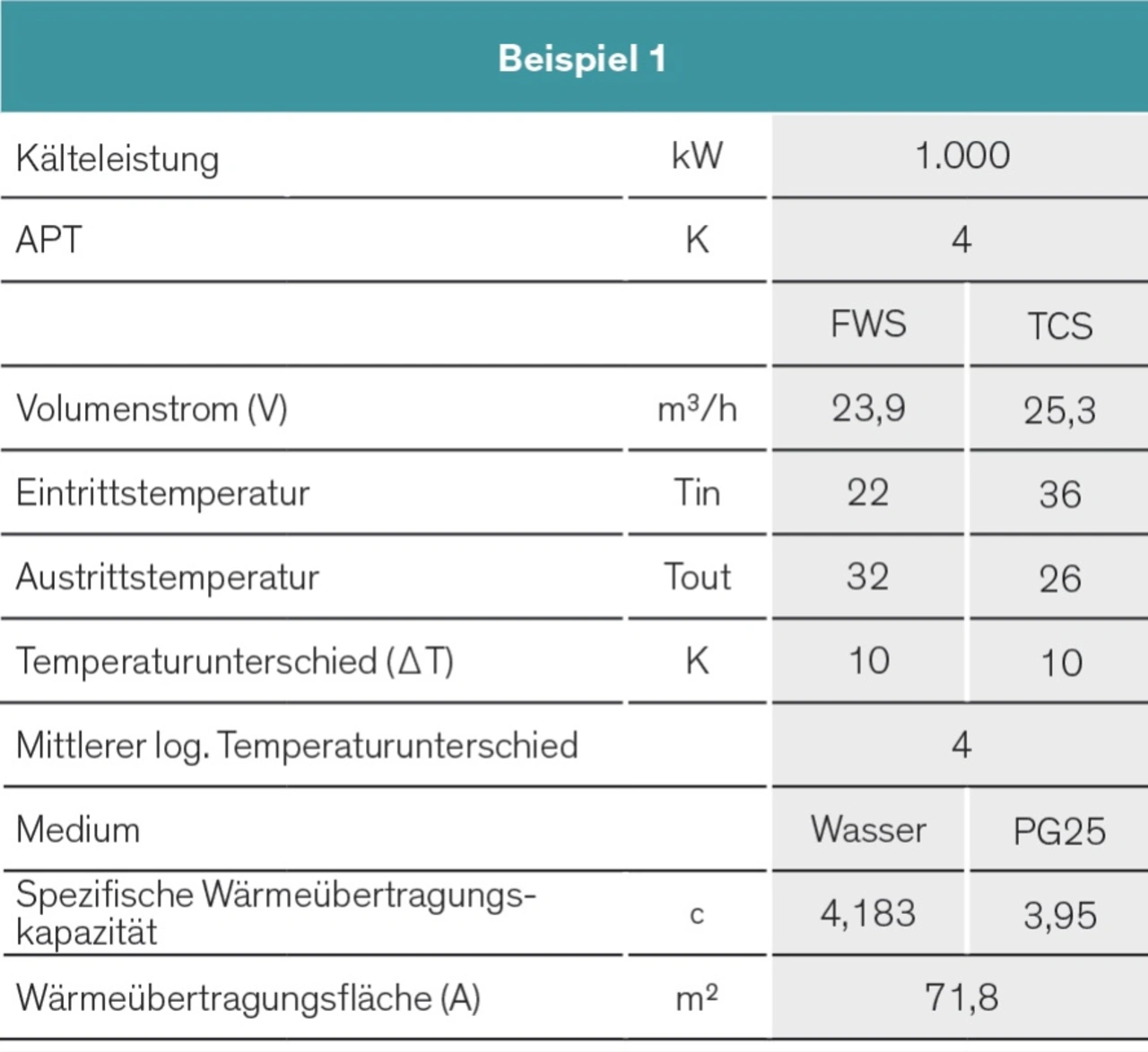

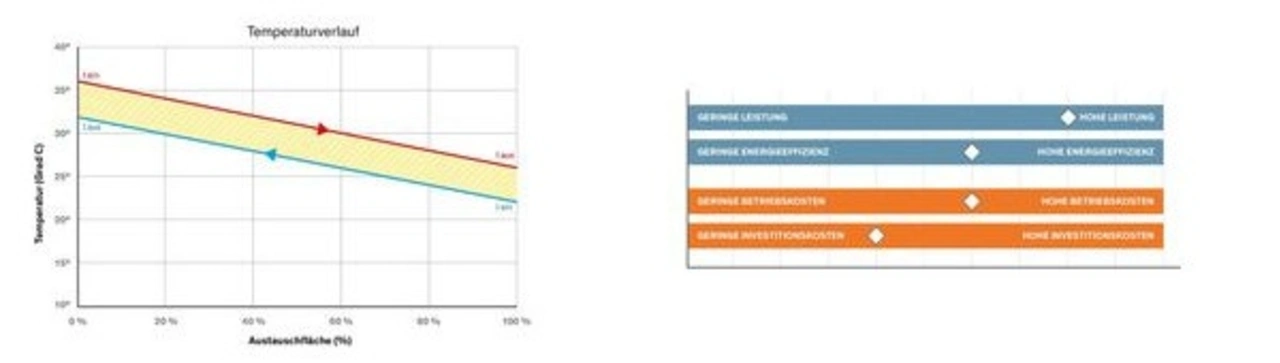

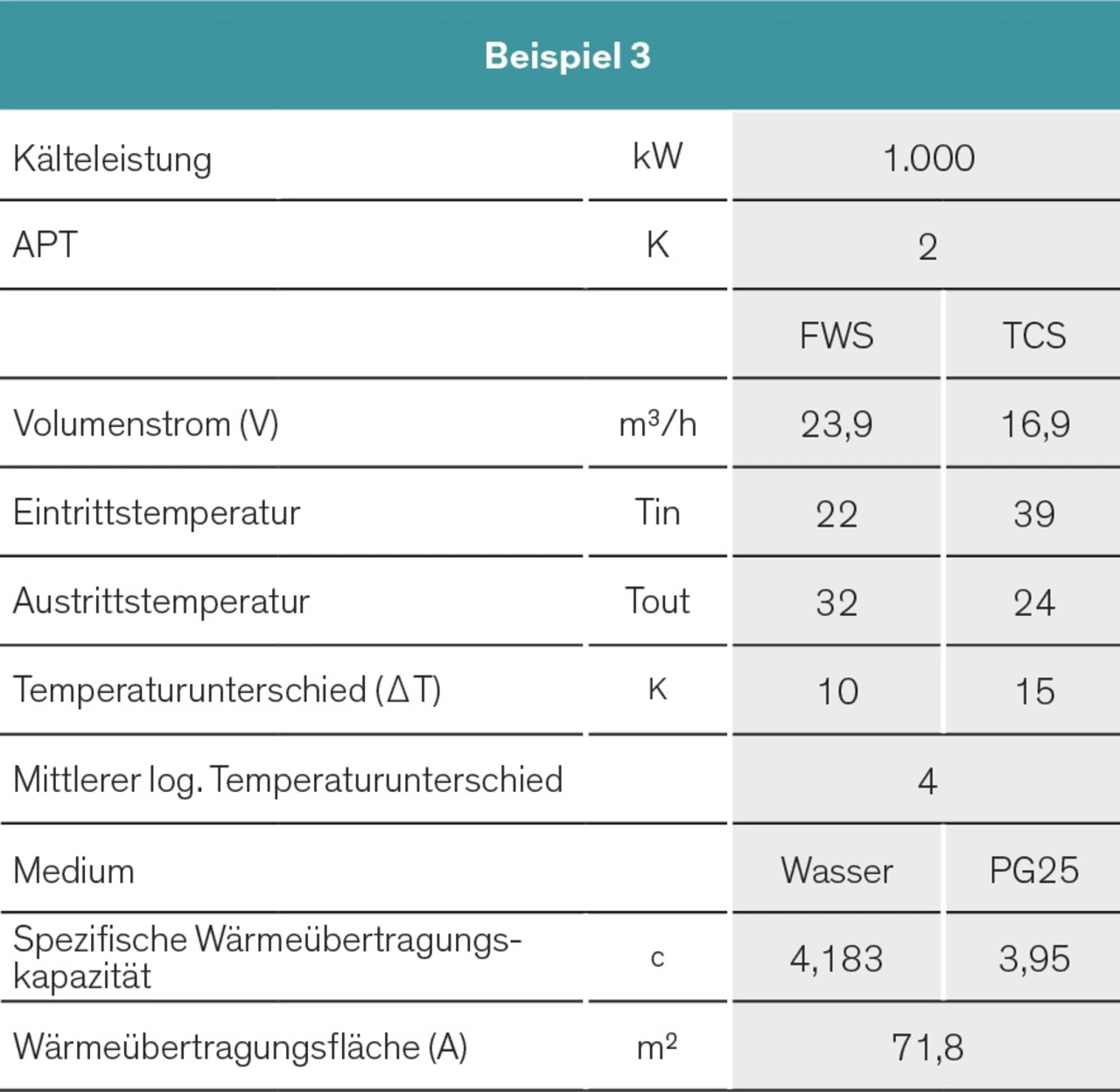

Eine typische Konfiguration für ein High-Density-Rechenzentrum legt eine CDU mit 1.000 kW Kälteleistung zugrunde, deren primärer Wasserkreislauf (FWS) mit 22/32 °C und sekundärer Kreislauf (TCS) mit 36/26 °C arbeitet. Diese Konfiguration resultiert in einer Annäherungstemperatur (APT) von 4 K und erfordert eine Wärmeübertragungsfläche von 71,8 m².

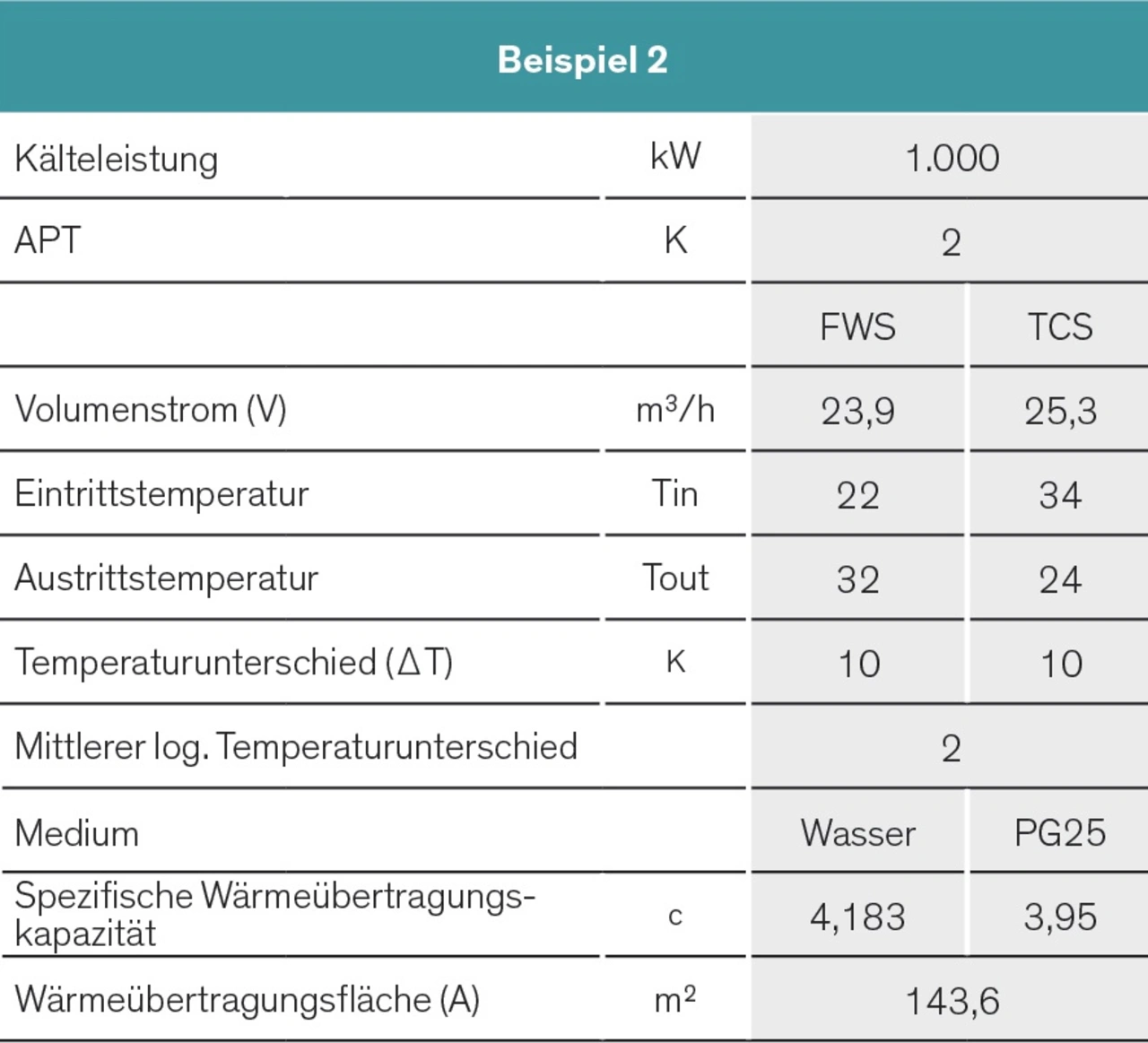

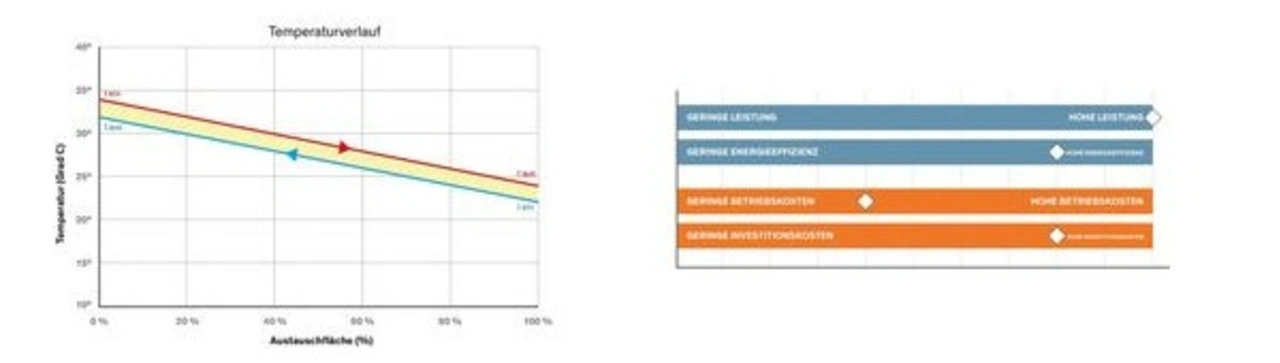

Beispiel 2: Der Kompromiss zwischen Effizienz und Größe

Bei diesem Ansatz bleiben die FWS-Temperaturen und die Temperaturspreizung von 10 K unverändert. Um die Effizienz zu steigern, wird die Annäherungstemperatur (APT) auf 2 K reduziert, was jedoch eine Verdopplung der Wärmeübertragungsfläche auf 143,6 m² erfordert. Diese leistungsfokussierte Auslegung ist besonders für Rechenzentren geeignet, in denen der Betrieb von KI-Anwendungen Priorität hat und die Serverlasten stark schwanken – etwa beim Wechsel zwischen Niedriglast- und Hochlastphasen. Der Nachteil: Der Ansatz erfordert höhere Investitionsausgaben (CAPEX) für den größeren Wärmeübertrager und zieht zudem oft bauliche Anpassungen der Infrastruktur nach sich.

Beispiel 3: Effizienz ohne Erweiterung

Eine alternative Methode zur Maximierung der Energieeffizienz vermeidet die Verdoppelung der Wärmeübertragergröße. Stattdessen wird die Rücklauftemperatur im sekundären Kühlkreislauf (TCS) erhöht, während die Annäherungstemperatur (APT) bei 2 K gehalten wird. Die mittlere logarithmische Temperaturdifferenz bleibt bei 4 K, sodass das System die erforderliche Kälteleistung erzielt, ohne dass die Wärmeübertragungsfläche und damit die Investitionskosten steigen. Dieser Ansatz senkt die Betriebskosten (OPEX) deutlich: Die um 33 Prozent reduzierte Durchflussrate verringert den Stromverbrauch der Pumpe signifikant. Die Kehrseite dieses Ansatzes ist jedoch, dass die IT-Ausrüstung die resultierende, größere Temperaturspreizung über die Server hinweg auch unterstützen muss.

Fazit: Die steigende Leistungsdichte moderner KI-Beschleuniger erzeugt extreme Wärmelasten auf kleinstem Raum und zwingt Betreiber damit, ihre Kühlkonzepte fundamental zu überdenken. Ein grundlegendes Verständnis für die Dimensionierung von Liquid-Cooling-Systemen ist dabei unerlässlich. Dies gilt insbesondere für zentrale Komponenten wie Cooling Distribution Units (CDU). Ihre Flexibilität und technische Anpassungsfähigkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, um auf künftige Entwicklungen flexibel reagieren zu können.

Rechenzentrumsbetreiber stehen dabei vor der strategischen Entscheidung, ob sie maximale Leistung oder Nachhaltigkeit priorisieren. Da beides selten gleichzeitig erreichbar ist, muss für jeden Standort und jede Architektur die richtige Balance gefunden werden. An diesem Punkt wird die Wahl des passenden Technologiepartners essenziell. Ein zuverlässiger Hersteller muss heute nicht nur das Know-how für die Konstruktion und Fertigung projektspezifischer Systemvarianten besitzen, sondern auch nachweisbare Praxiserfahrung mitbringen, um für jeden Anwendungsfall die optimale Balance aus Investitions- und Betriebskosten (CAPEX/OPEX) realisieren zu können.