Elektronik-Klimatisierung

Wärmequellen gezielt entschärfen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Hotspots mit thermografischen Methoden ermitteln

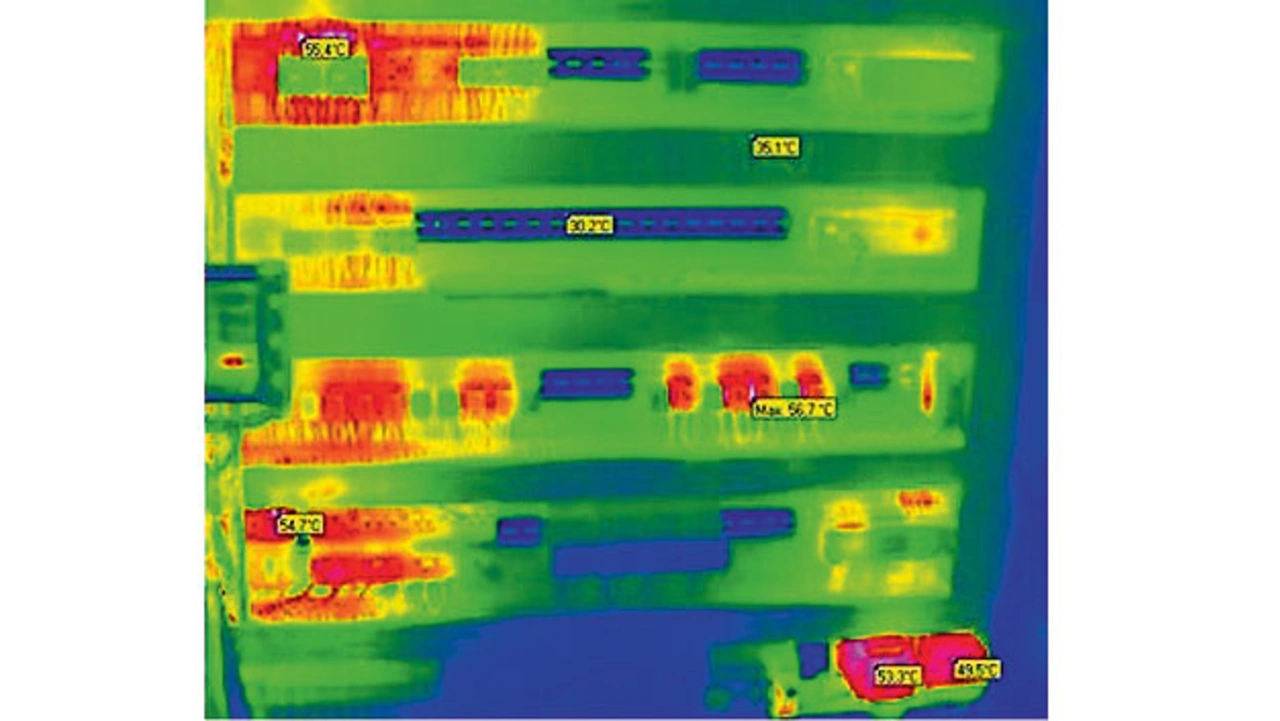

Die bereits sehr beliebten Thermografie-Untersuchungen werden bei bestückten Schaltschränken (Bild 3) in der Regel gelbe oder sogar rote Bauteile sichtbar machen, die Hotspots repräsentieren. Hotspots, die durch Elektrikmodule verursacht werden, sind fast immer unproblematisch und machen keinesfalls K-Kühlmaßnahmen erforderlich. Selbst die beiden Trafos in Bild 3 rechts unten lassen sich stattdessen mit Lüftermodulen ausreichend kühlen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Warme Elektronik-Module wiederum sind nur die Folge der eigentlichen Hotspots – nämlich einzelner Elektronikbauteile im Modul. Zumeist sind dies Transistoren, ICs, Widerstände und Ähnliches. Der Hitzestau in den Modulen sorgt dafür, dass die Temperatur in den Modulen immer höher ist als die Temperatur im Schaltschrankinneren. Selbst die Lüftungsschlitze in den Elektronik-Modulen können diesen Effekt nicht beseitigen, sondern nur reduzieren. Das Grundübel ist hier immer, dass die in den Modulen entstehende Wärme ausschließlich über die natürliche vertikale Konvektion abgegeben wird.

Bei sehr hoher Verlustwärme in einzelnen Modulen wird deshalb gelegentlich ein Lüfter in das Modul eingebaut – beispielsweise bei Netzteilen mit höherer Leistung. Die jahrzehntelange Praxiserfahrung hat allerdings gezeigt, dass bei Elektronik-Modulen in Schrankaufbauten im statistischen Mittel innerhalb der Module eine Temperaturerhöhung gegenüber der Schaltschrank-Innentemperatur um 12 bis 15 K gemessen werden konnte. Diesen Hitzestau kann man ganz leicht beseitigen, wenn man die Warmluft aus den Modulen bläst. Dann wäre die Modultemperatur gleich der Schaltschrank-Innentemperatur.

Nie wieder Kompressor-, Peltierkühler oder Wärmetauscher

Wenn das so ist, dass die Elektronik-Modultemperatur mit einem Gebläse um 12 bis 15 K reduziert werden kann, so dürfte im Umkehrschluss die Schaltschrank-Innentemperatur um knapp 15 K ansteigen, um wieder die gleichen Temperaturverhältnisse in den Elektronik-Modulen zu haben. Genau das ist einer der beiden Gründe für die Aussage: In Europa braucht man keine Kompressorkühler.

Allgemein akzeptiert ist, dass mit bisheriger Technik bei Überschreitung der Schaltschrank-Innentemperatur von 35 °C mit K-Kühlung eingegriffen wird. Das wäre bei Verwendung des neuen Kühlverfahrens also erst ab 50 °C erforderlich.

Erosion durch ∆T

Tatsächlich darf die Schaltschrank-Innentemperatur die 50-°C-Schwelle sogar deutlich überschreiten. Dafür gibt es einen zweiten Grund – das geringere ∆T, also geringere Temperaturunterschiede zwischen den Elektronikbauteilen auf der Platine. Hotspots können durch einen kräftigen Luftstrom in den Modulen entwärmt werden, vor allem dann, wenn Luftleitbleche oder optimierte Kühlkörper für Elektronikbauteile zum Einsatz kommen.

Allgemein bekannt ist der Effekt, dass eine Überschreitung der maximal zulässigen, spezifizierten Betriebstemperatur der Elektronik-Module um 10 K eine Verdopplung der Ausfallrate verursacht. Nicht untersucht wurde hingegen der Einfluss des ∆T auf die Ausfallrate von Elektronikbauteilen. Der Autor selbst konnte diesbezüglich – besonders in der Zeit als Servicetechniker für Autopilotsysteme in Strahlflugzeugen – reichlich Erfahrungen sammeln. Vor allem das Aufspüren der Fehlerursachen spielte eine große Rolle und machte oft auch den Einsatz von Mikroskopen und Klimaschränken erforderlich. Das ∆T jedenfalls war sehr oft Ursache für Ausfälle in der Elektronik. Beispielsweise waren Rissbildungen im Lotbereich auf der Platine eine häufige Fehlerquelle.

Es darf sogar behauptet werden, dass die Schaltschrank-Innentemperatur mit der neuen, als dritte Generation bezeichneten Aufbautechnik auch 60 °C betragen dürfte; die Fehlerrate wäre nicht höher! Ein häufiges Gegenargument, das viele Kritiker gegen die Temperaturerhöhung ins Feld führen, ist die Feststellung, dass Elektrolytkondensatoren höhere Temperaturen nicht vertragen. Das trifft bei Elektrolytkondensatoren mit flüssigem Elektrolyt durchaus zu. Andererseits muss die Frage erlaubt sein, ob diese temperaturempfindlichen Bauteile in gewerblich genutzten Elektronikgeräten überhaupt Verwendung finden sollten. In Geräten für Privatverbraucher mag es ja sein, dass diese als Mittel zur geplanten Obsoleszenz eingebaut werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass gegenwärtig ca. 18 Terrawattstunden Strom jährlich für den Betrieb von Schalt-, Server- und Rechnerschränken weltweit benötigt werden. Angeblich wird ein Drittel dieser Energie ausschließlich für die K-Klimatisierung, also für Kompressorkühler und Wärmetauscher, benötigt. Etwa 5 Terrawattstunden ließen sich demnach einsparen.

Der Autor

| Armin Meininger |

|---|

war als staatlich geprüfter Techniker mit Schwerpunkt Datentechnik zuletzt Servicetechniker für Atommassenspektrometer und parallel dazu die letzten 20 Jahre selbstständig im Bereich „technische Dokumentation“. |

armin.meininger@gmx.de

- Wärmequellen gezielt entschärfen

- Hotspots mit thermografischen Methoden ermitteln