Isolationsmaterialien

Was beeinflusst elektrische Durchschläge?

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Verhalten bei Verschmutzung

Werden Oberflächen von Isolierstoffen durch Feuchtigkeit und Staub verunreinigt, entstehen bei einsetzenden Gleitentladungen langsam aber sicher leitende Pfade. Diese bestehen aus karbonisierten Überresten der Verschmutzung und dem zerstörten Isolationsstoff. Meist breiten diese sich in Verästelungen (Treeing) immer weiter aus und können am Ende dazu führen, dass die Isolation versagt. Innerhalb von Vergüssen oder Formteilen kommt es zu ähnlichen Erscheinungen, besonders wenn diese verspröden und rissig werden. Ein wesentlicher Aspekt ist auch, wie gut oder schlecht ein Isoliermaterial Wasser aufnimmt, denn dies beschleunigt die Zerstörung auch innerhalb des Werkstoffs. Bestimmte Produkte, die mittels Polykondensation (z. B. Polyesterfolien) hergestellt werden, können bei Anwesenheit von Feuchtigkeit und Temperaturen ab +80 °C sogar relativ schnell durch Hydrolyse geschädigt werden.

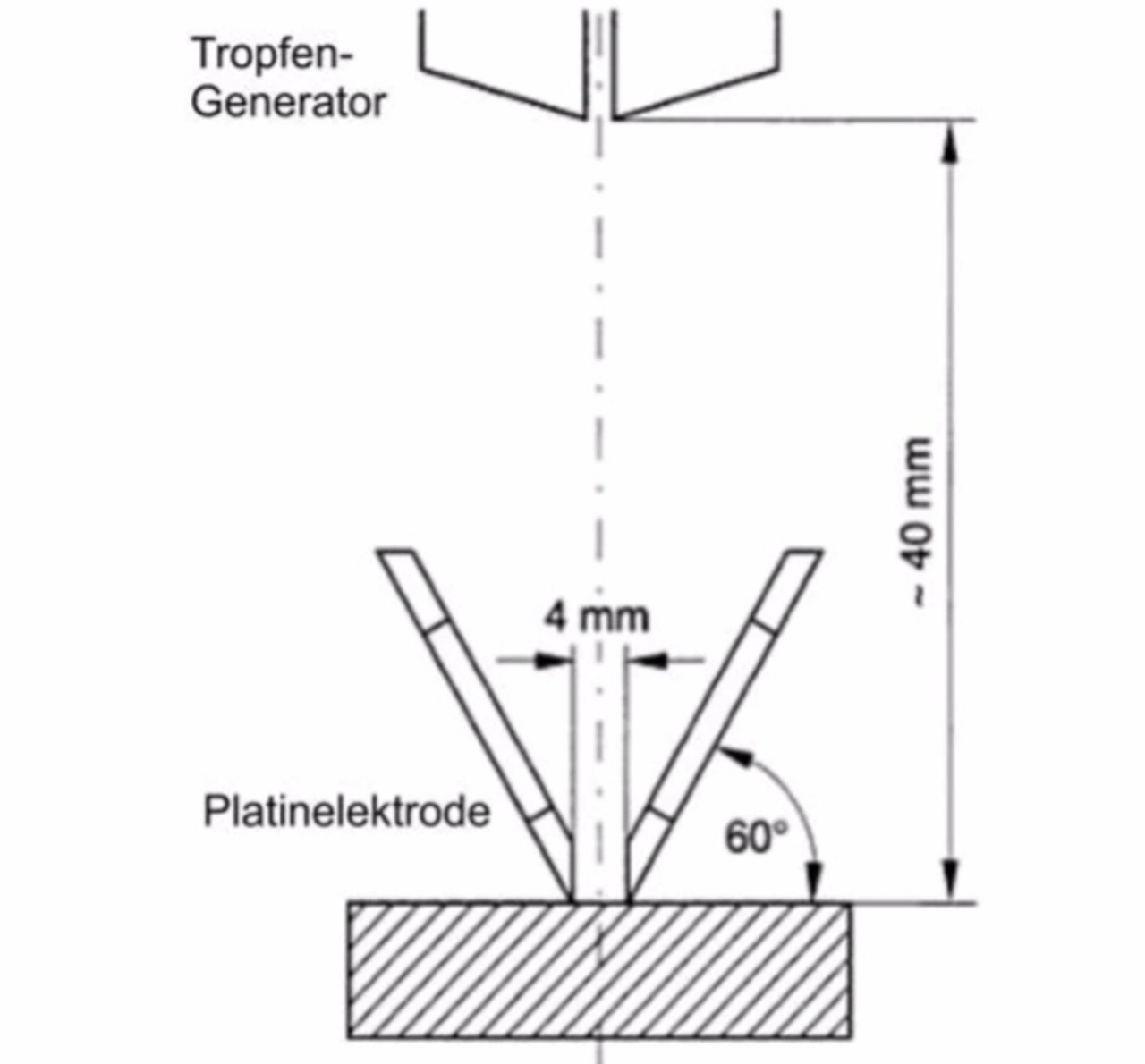

Um angeben zu können, wie leicht ein Werkstoff dazu neigt, auf der Oberfläche leitfähige Pfade auszubilden, verwendet man den sogenannten CTI-Wert bzw. die Kriechstromfestigkeit. Der »Comparative Tracking Index« gemäß DIN EN 60112 (Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen; ebenso UL 746 B) wird wie folgt gemessen: Zwei Elektroden werden auf die zu messende Oberfläche aufgelegt. Dazwischen wird eine leitfähige Salzlösung getropft und eine Spannung angelegt (Bild 9). Diejenige Spannung, bei der durch Überschläge die Oberfläche des Werkstoffes abgetragen wird, klassifiziert ihn dann in eine von sechs Stufen von 0 (= hervorragend) bis 5 (= schlecht) (Tabelle 2).

Jobangebote+ passend zum Thema

| Material-CTI-Wert | |

|---|---|

| Polyurethan-Vergussmassen (PUR) | 1 bis 2 |

| Polyethylennaphthalat (PEN) | 1 |

| Polyethylenterephthalat (PET) | 1 |

| Polyamid (PA) | 1 |

| Polyethylen (PE) | 1 |

| Polytetrafluorethylen (PTFE) | 1 |

| FR4 EP-Glasfaser | 3 |

| Polyimid (PI) | 4 |

| Polyetheretherketon (PEEK) | 4 |

Tabelle 2: CTI-Wert verschiedener Isolierwerkstoffe

Diese besondere Kombination aus Gleitentladung und verschmutzter Oberfläche führt noch schneller als trockene Teilentladungen dazu, dass der Isolationswerkstoff kaputtgeht. Besonders bei elektrischen Einrichtungen, die im Außenbereich mit möglicher Betauung zum Einsatz kommen, sind deswegen erhöhte Abstände vorgeschrieben (siehe u. a. EN 61558, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten, Drosseln und dergleichen).

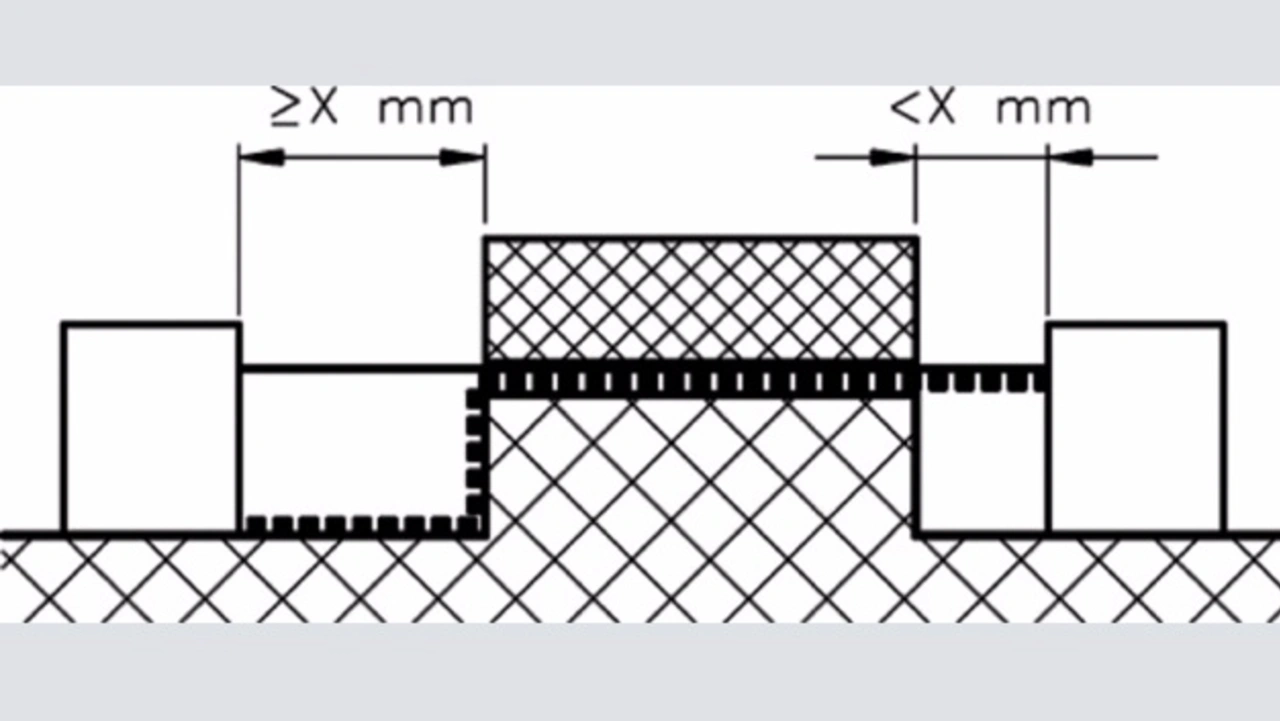

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die elektrische Sicherheit auch nach Tausenden von Betriebsstunden sicherzustellen. Die Erhöhung von Luft- und Kriechstrecken trägt als wesentlicher Schutz dazu bei, dass auch bei gealterten Isolationsmaterialien durch die dann verringerte Spannungsfestigkeit nichts passiert (Bild 10). Die erforderliche Luft- und Kriechstrecke ist insgesamt eine Funktion von CTI, Verschmutzungsgrad, Überspannungskategorie, Frequenz und Einsatzgebiet (Haushalt, Industrie oder Medizin).

Zusätzlich kann man z. B. die Konstruktion fehlertoleranter gestalten. Relativ einfach und dennoch hochwirksam ist es oft, einen Isolationsstoff der nächsthöheren Isolations- bzw. CTI-Klasse einzusetzen. Die Zeit bis zum Versagen lässt sich so normalerweise mindestens verdoppeln. Außerdem bestimmt die Qualität der verwendeten Materialien die Leistungsfähigkeit über die gesamte Betriebszeit hinweg mit.

So ist zum Beispiel die Wärmestandfestigkeit einer Polyimidfolie deutlich abhängig vom Herstellverfahren. Die gleiche chemische Bezeichnung bedeutet nicht automatisch gleiche Eigenschaften. Die Klassifizierung der Wärmeklasse, bis zu der das Material eingesetzt werden darf, ist dagegen ein guter Anhaltspunkt. Schlussendlich bestimmen auch die mechanischen Belastungen bei der Verarbeitung (z. B. Zugbelastung auf Lackdraht) und die mögliche Vorschädigung durch Testverfahren zur Fertigungsüberprüfung (z. B. Hochspannungstest) die Lebensdauer der Isolationsmaterialien mit.

- Was beeinflusst elektrische Durchschläge?

- Spannung stresst die Isolierung

- Einfluss der Frequenz

- Verhalten bei Verschmutzung

- Weitere mögliche Ursachen

- Übersicht der zitierten Normen