Isolationsmaterialien

Was beeinflusst elektrische Durchschläge?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Spannung stresst die Isolierung

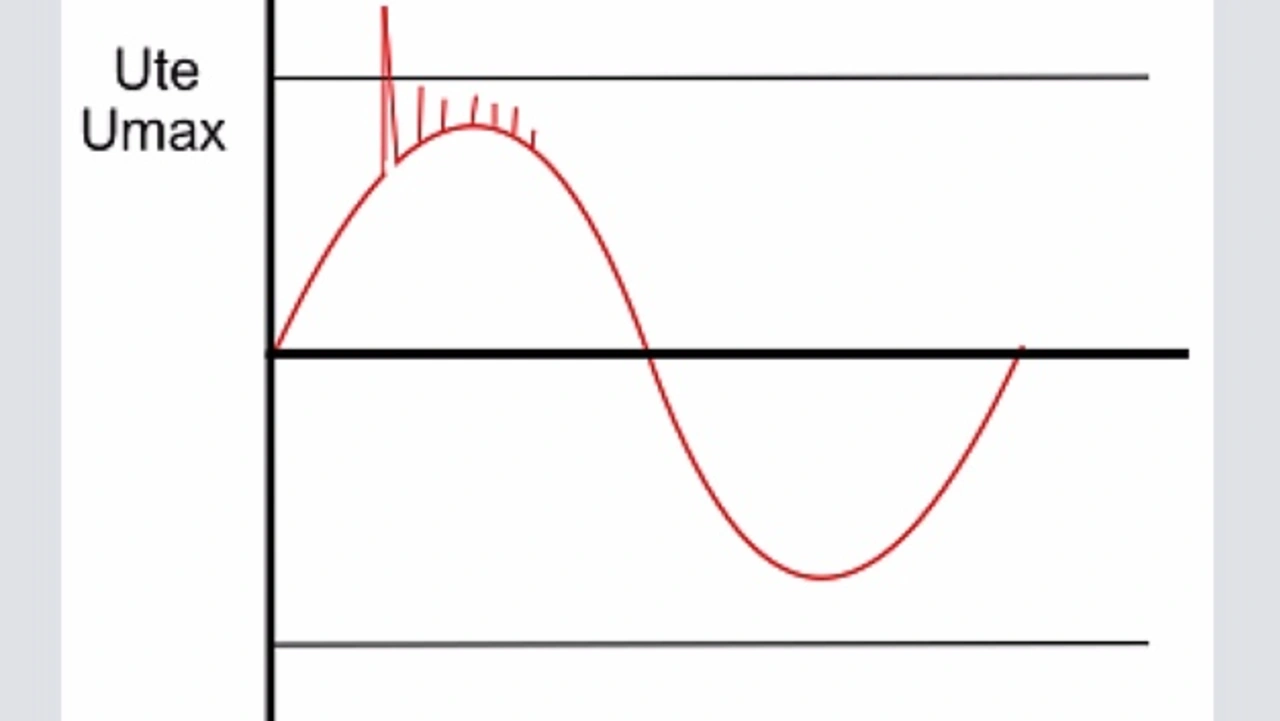

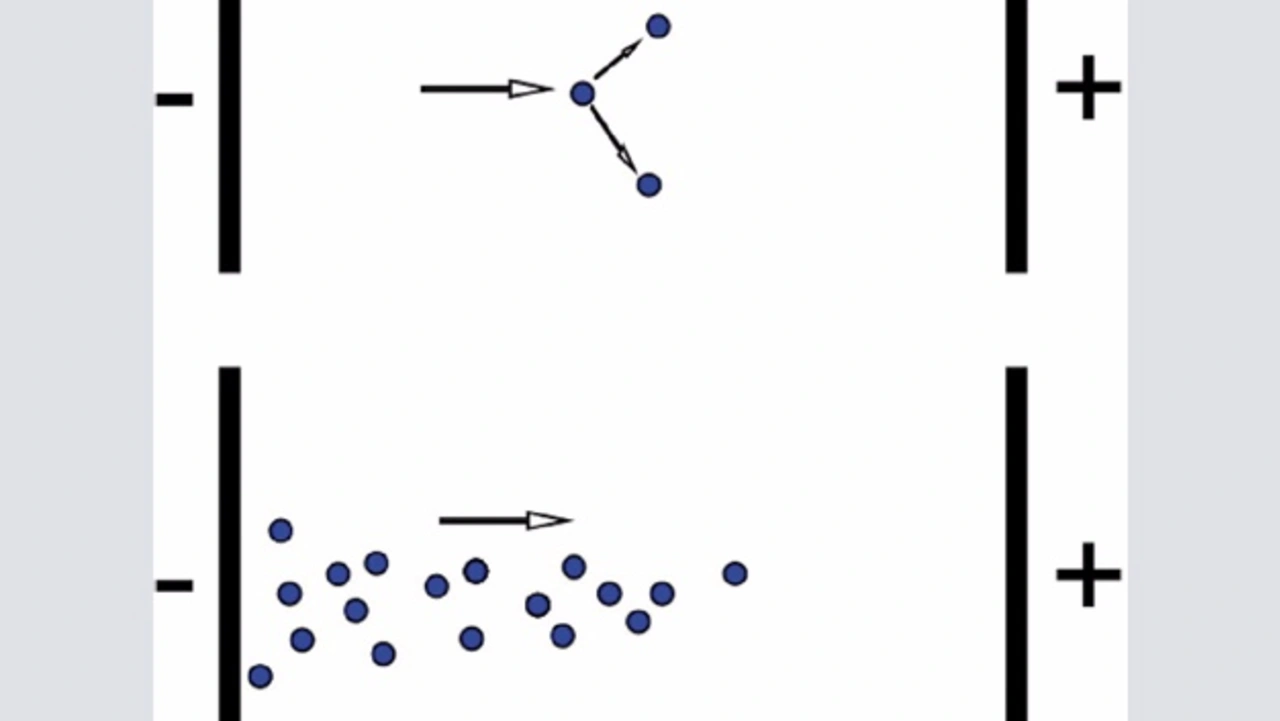

Bereits ab 400 V entsteht Corona-Entladung an Oberflächen. Dabei werden durch die hohe Feldstärke freie Elektronen soweit beschleunigt, dass sie weitere Ladungsträger aus ihrer stabilen Position schleudern. Es entwickelt sich eine Ladungsträgerlawine, die dann in eine Teilentladung (Corona- bzw. Gleitentladung) mündet (Bild 2).

In Schaltkreisen von Netzgeräten, Filterkomponenten und Power-Modulen für Antriebe kommt es vermehrt zu sich wiederholenden, energiereichen Schaltimpulsen. Sie haben kurze Anstiegszeiten und Scheitelspannungen deutlich über dem Nennwert der Versorgungsspannung (Bild 3). Diese Impulse lassen Isolationssysteme auf andere Weise altern als unter herkömmlicher, netzfrequenter Wechselspannung:

- Teilentladungen zerstören die Isolation durch aggressive Abbauprodukte, UV-Strahlung und Ozon,

- Ausbilden von leitenden Pfaden auf der Oberfläche der Isolation (Kriechströme),

- elektromechanische Ermüdung aufgrund der Stromimpulse und

- dielektrische Erwärmung wegen der hochfrequenten Anteile der Spannungsimpulse.

Selbst wenn die Nennspannung unterhalb der TE-Einsetzspannung liegt, können solche überlagerten Impulse Teilentladungen zünden. Dabei beeinflussen die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie Form, Polarität und Wiederholungsrate des Impulses wesentlich, wie schnell die Werkstoffe ihre Isolationsfestigkeit verlieren. Ein ausreichender Abstand zur TE-Verlöschungsspannung ist also immer ratsam. Diese erreicht man neben konstruktiven Maßnahmen durch ausreichend spannungsfeste, sprich dicker Isolationen. Das widerspricht allerdings den Anforderungen nach möglichst wenig Isolationsmaterial innerhalb von Transformatoren und Generatoren. Denn allein die Eisen- und Kupferanteile in einem Transformator sind elektrisch wirksam. Außerdem ändert sich die kapazitive und induktive Kopplung deutlich.

Ist die Gefahr von Teilentladungen nicht auszuschließen, kommen Materialien zum Einsatz, die besonders TE-beständig sind. Dazu gehören alle anorganischen Isolationsstoffe wie Glas, Keramik oder der Glimmer (Mica). Corona-Entladungen schädigen diese nicht. Bei Flächenisolierstoffen wie z. B. dem Aramidpapier Nomex T 418 von DuPont sind Feinglimmerplättchen eingearbeitet. Dies verbessert die Corona-Beständigkeit von Hochspannungsmaschinen (Generatoren, Motoren) merklich. Dies gilt natürlich auch für den Isolationsaufbau von Motoren, die an Frequenzumrichtern laufen.

In großen Anlagen, wozu auch Verteiltransformatoren gehören, eignen sich halbleitende Materialien, um diese Gleit- und Glimmentladung so weit wie möglich zu vermeiden. Diese formen das elektrische Feld derart, dass keine zu hohen Felddichten entstehen können. Diese Konzentration an Kanten und Spitzen belastet deutlich stärker die Isolationsmaterialien als ein homogenes, flächiges elektrisches Feld (z. B. die Kanten isolierter Kupferbänder).

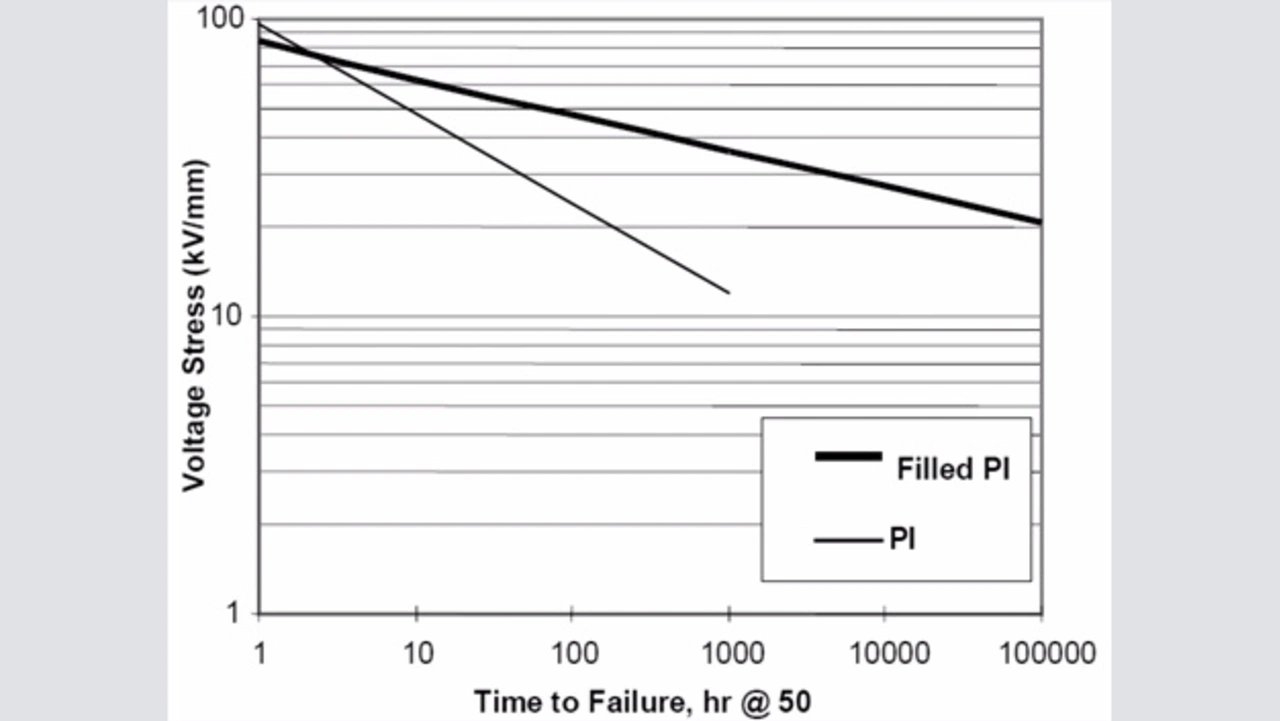

Bei kleineren Baugrößen und wo TE-Entladungen nicht ganz zu vermeiden sind, empfiehlt sich Kapton CR oder Fluorpolymere wie z. B. FEP (Fluorinated Ethylene Propylene). Bei Kapton CR werden anorganische Werkstoffe der Polymermasse zugegeben, um die TE-Beständigkeit drastisch zu erhöhen. Fluorpolymere bestechen durch geringe Reaktivität und niedriges εr, haben jedoch andere Nachteile wie Dehnbarkeit und Kaltfluss.

Verwendung von Vergussmassen

Vergussmassen sind ein gängiges Mittel, um Oberflächenentladungen (Corona) zu vermeiden. Durch die allseitige Umhüllung meist mit Polyurethan oder Epoxidharz vermindert man εr-Sprünge und verhindert Entladungen durch die Luft. Von Haus aus bringen solche Vergussmassen keine besondere Teilentladungsfestigkeit mit, erlauben jedoch einen beliebig hohen Schichtaufbau, um eine hohe nominelle Durchschlagsfestigkeit zu erzielen. Entscheidend bei Vergussmassen in Hochspannungsanwendungen ist allerdings die Blasen- und Lunkerfreiheit, die man durch ein Vakuumvergussverfahren erzielt, das an den Einzelfall angepasst ist (ggf. mit anschließender Druckbeaufschlagung zur Verbesserung der Durchimprägnierung).

Jobangebote+ passend zum Thema

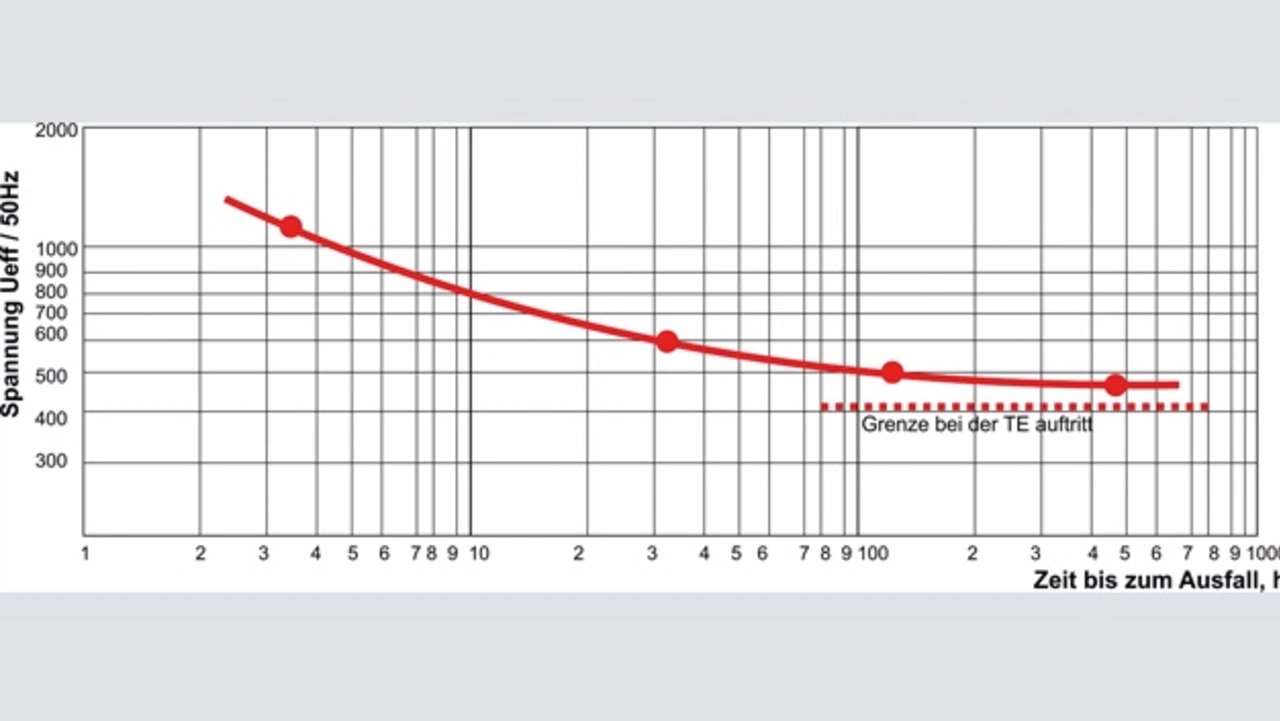

Analog zu den Betrachtungen zum Einfluss der Temperatur gilt auch hier, dass die Verwendung eines höherwertigen Materials (also z. B. ein Class-F- statt eines Class-B-Materials, Kapton CR statt Kapton HN oder 50 µm statt 25 µm Folienstärke) den Zeitpunkt der Zerstörung deutlich verschiebt (Bild 4). Die Spannungsfestigkeit bleibt im Dauerbetrieb länger oberhalb der Spannung, bei der Teilentladungen einsetzen (Bild 5).

Die IEC 60343 (Empfohlene Prüfverfahren zur Bestimmung der relativen Beständigkeit isolierender Werkstoffe gegen Durchschlag infolge Oberflächenteilentladung; ähnlich, aber nicht gleich ASTM 2275) beschreibt ein beschleunigtes Verfahren, aus dem sich dann die Zeit bis zum Ausfall bei geringerer Spannungsbelastung extrapolieren lässt. Eine weitere wichtige Norm zu dem Thema ist die DIN IEC/TS 61934 (Elektrische Messung von Teilentladungen bei sich wiederholenden Spannungsimpulsen mit kurzer Anstiegszeit). Eine Liste an zitierten Normen findet sich in einem gesonderten Kasten am Schluss des Beitrags.

Fazit: Teilentladungen im Isolationssystem zu vermeiden bleibt trotz verbesserter Isolationsmaterialien oberstes Gebot bei der Auslegung von elektrischen Betriebsmitteln. Das bei solchen Corona-Entladungen entstehende UV-Licht, die aggressiven Abbauprodukte sowie das reaktive Ozon beeinträchtigen ganz allgemein die umgebenden Materialien und nicht nur das direkt betroffene Isolationsmaterial. Eine umfassende Betrachtung des Alterungsverhaltens komplexer Isoliersysteme bietet die IEC 60505 (Bewertung und Kennzeichnung von elektrischen Isoliersystemen).

- Was beeinflusst elektrische Durchschläge?

- Spannung stresst die Isolierung

- Einfluss der Frequenz

- Verhalten bei Verschmutzung

- Weitere mögliche Ursachen

- Übersicht der zitierten Normen