Ausblick für die Distribution

Von Carmageddon und Crazy Rich Americans

"Ein Marktausblick zu Zeiten, wo an jeder Ecke eine globale Krise lauert, die unseren Markt kräftig durcheinanderwirbeln kann? Da kann man nur falsch liegen", brachte Georg Steinberger (+24. Januar 2025) wie immer knallhart auf den Punkt. Seine - leider letzte - Markt-Analyse für Markt&Technik.

Die Dominanz der amerikanischen Tech-Konzerne ist beinhart. Mit KI und Quantencomputing wird das auch so bleiben. Und wir Europäer? Bejammern unsere schwächelnde Autoindustrie? Zeit für ein neues Denken.

Von unserer kleinen Distributionswelt aus betrachtet, sieht der derzeitige Markt ungefähr so aus: nach der großen Knappheit sind die Läger voll (immer noch), die Nachfrage bleibt schwach. Kein Wunder also, dass 2024 zum Jahr der Marktkorrektur wurde und unsere langfristigen Wachstumsträume wieder auf den Boden der Realität geholt hat. So weit, so schlecht, und die Marktkorrektur könnte jetzt auch langsam wieder gehen.

Moment mal, war es nicht gerade so, dass die längerfristigen Chancen Europas gar nicht so schlecht waren? Schließlich sind wir stark bei den neuen Sternen am Halbleiterhimmel, Automotive und Industrial. Vor über zwei Jahren konstatierte McKinsey diesen beiden Segmenten überdurchschnittliches, zweistelliges Wachstum im Halbleiterverbrauch und -umsatz, deutlich stärker als Computer und Kommunikation, mit einer Verdopplung bis 2030. Hervorragende Aussichten für Europa und auch die Distribution, schließlich sind wir hier stark.

Bis 2030 ist es noch ein wenig hin, aber die Richtung zu den künftigen Honigtöpfen wird schon stimmen, Marktkorrektur hin oder her? Nö. Nicht. Nein. Auf keinen Fall. Wenn 2024 etwas bewiesen hat, dann diese zwei Dinge (es waren natürlich mehr, aber seien wir mal für einen Moment wählerisch): Computer und Kommunikation bleiben die dominanten Verbraucher von Halbleiter, mit den Erfordernissen der künstlichen Intelligenz umso mehr. Zweitens, Automotive und Industrial werden die Computerindustrie bestenfalls in einem schlechten Jahr outperformen, und das nur relativ.

Klar, batteriegetriebene Elektroauto (BEVs) brauchen mehr Halbleiter und klar, mit dem autonomen Fahren ist mehr Intelligenz und Prozessorleistung an Bord der modernen BEVs. Man kann das bereits en masse beobachten – in China. Natürlich hat die chinesische Regierung mir ihren dicken Spendierhosen etwas nachgeholfen, aber Kudos für die chinesischen Hersteller für ihre Kreativität und ihren Mut zur Disruption, ohne die Bürden der Vergangenheit und der Selbstzufriedenheit. Um einen ehemaligen US-Präsidenten frei zu zitieren: »It’s the software, stupid!« Man könnte auch sagen: «It’s the customer, stupid!”

Und was sich trotz überlegener Software und Benutzerfreundlichkeit nicht verkaufen lässt, da kann der unschlagbare Preis helfen. China plant die Verabschiedung der Verbrennermotoren schneller als alle anderen großen Wirtschaftsregionen und ist bereit für den weltweiten Export ihres Erfolgsmodells, Ladestationen und Photovoltaik inklusive.

Jobangebote+ passend zum Thema

Europa wenig dynamisch

Und Europa? Die europäischen, noch besser, die deutschen Autohersteller erleben mit ihren Verbrennern und auch mit Ihren Elektroautos (es fehlt nebst anderen heute zwingend notwendigen Features der Reiskocher und das Heimkino) gerade einen geschichtsträchtigen Pushback in größten Automarkt der Welt, China. Das kann man in einem rezessiven Heimmarkt Europa nicht kompensieren, der zudem verunsichert wird durch Lobbyisten, die immer noch nicht ans Verbrenner-aus glauben. Der Automarkt in Europa stagniert in 2024, nach Rekordverkäufen im letzten Jahr, so jedenfalls sieht es das Branchenportal Markline. Schlimmer noch, der Wechsel zu Elektroautos geht viel zu langsam, um allein die Flottenvorgaben der EU einzuhalten, geschweige denn eine Marktdynamik zu entfalten. Einher mit der schleppenden Konjunktur geht die Verbraucherzurückhaltung, es fehlen die erschwinglichen BEV-Mod0elle. Keine Autos, keine Halbleiter.

Ähnlich wenig Dynamik zeigt sich im Markt der Industrieelektronik – aus teils vergleichbaren, teils anderen Gründen, Exportschwäche, Billigkonkurrenz inklusive. Die jüngsten Daten des Zentralverbands der Elektronikindustrie (ZVEI) lassen nichts Gutes erahnen.

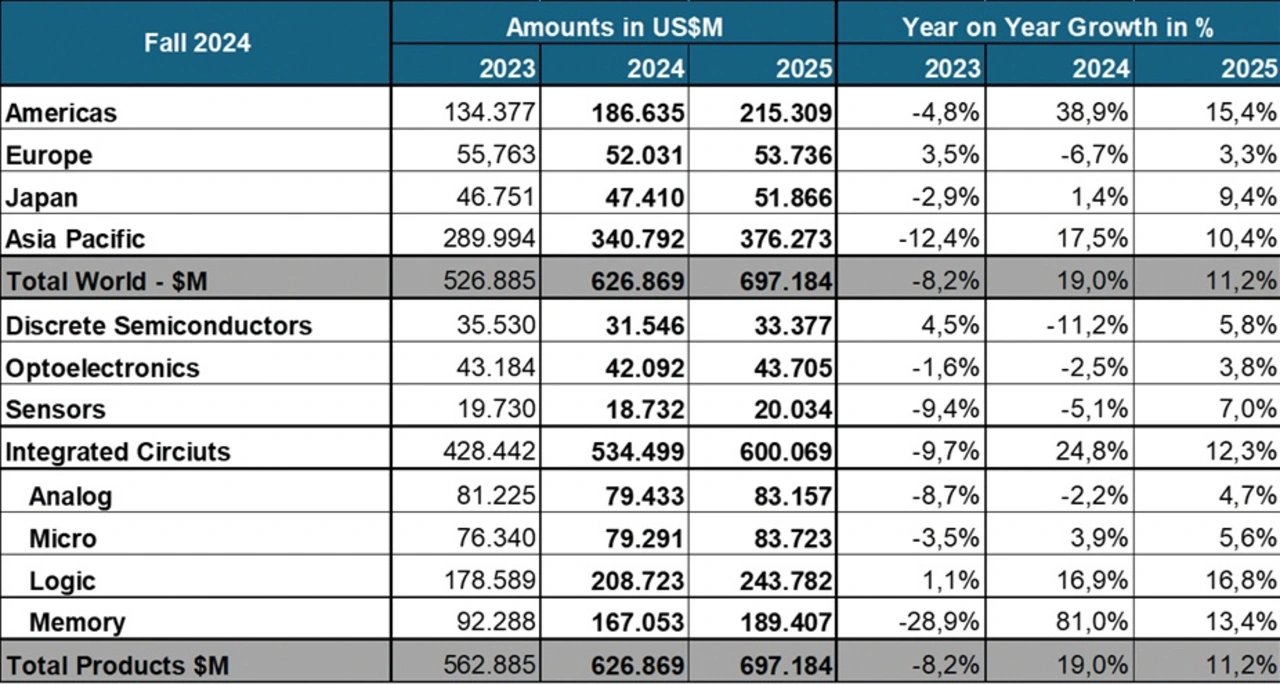

Angesichts dieser Entwicklungen – von der Marktkorrektur bis zu den systemischen Schwächen von Schlüsselindustrien – kann es nicht überraschen, dass der Halbleiterverbrauch in Europa zurückgeht. Die World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) korrigierte in seinem jüngsten Forecast die Zahlen für Europa auf -6,7 % für 2024 und +3 % für 2025. Das entspricht einem Marktvolumen von 52 Milliarden bzw. 54 Milliarden US-Dollar. Der Forecast von Mai 2024 ging noch von 60 Milliarden US-Dollar aus.

Das Problem auch mit den korrigierten Erwartungen: sie sind zu hoch. Warum: Erstens, wenn die Distribution, die ungefähr ein Drittel des Marktes ausmacht, heuer um 30 % einbricht, müsste der direkte Markt der Hersteller mit den Endkunden um 7 % wachsen, um die Delle, die durch die Distribution gerissen wird, auf jene -6,7 % zu begrenzen. Zweitens, angesichts des drohenden »Carmageddon« (Einbruch der Autoindustrie) und der Schwäche in der Industrie ist mir schleierhaft, wo die +3 % für nächstes Jahr herkommen sollen. Währungseffekte? Well …

Ich könnte hier ewig weiter lästern, aber das erklärte nicht, worauf ich eigentlich hinauswill. Und ja, die Schwäche einiger deutscher Hersteller in China sagt noch nicht viel über den europäischen Automarkt. Vielleicht entwickelt sich dieser in 2025 überraschend anders, vielleicht entdecken die Deutschen mit Unterstützung der Bildzeitung doch noch ihre Liebe zu deutschen Elektroautos (ohne Reiskocher und Heimkino) oder vielleicht verkaufen sich wieder mehr Verbrenner (natürlich erst, nachdem die Mitarbeiter und Zulieferer der Autokonzerne in Sparrunden geblutet haben).

Wenn wir nochmal zu den WSTS-Zahlen zurückkommen und sie etwas anders betrachten, dann sinkt Europas Anteil am weltweiten Halbleiterverbrauch weiter, von 10,5 % in 2023 zu 8,3 % in 2024 und 7,7 % in 2025, vorausgesetzt wir erreichen die fantastischen 3 % Wachstum in 2025. Zu Beginn meines Arbeitslebens, im Jahr 1987, war Europas Anteil über 20 %. Zur gleichen Zeit entwickelt sich der Anteil des amerikanischen Marktes, der vor knapp 40 Jahren über 40 % betrug und danach durch Outsourcing verlor, wieder positiv, von 25 % in 2023 zu über 30 % in 2025. Wie alle wissen, was diese Renaissance treibt: GPUs und Hochleistungsspeicher für den KI-Markt. Allein 2024 wurde das Segment der Data Center Server, den die amerikanischen Tech-Riesen beherrschen, zum größten Halbleiterkonsumenten (in Wert, nicht Stückzahlen). Server lassen sowohl die Mobilkommunikation, Tablets und Notebooks hinter sich und verzwergen die Stärken der europäischen Industrie.

Brechen wir das herunter auf die Unternehmensebene (danke, Semiconductor Intelligence), so sind die großen Gewinner des Jahres 2024 (und wahrscheinlich auch 2025) Nvidia, Broadcom, Qualcomm, AMD und Micron – alles US-Firmen –, ergänzt durch den koreanischen HBM-Shooting-Star SK Hynix. In ihren letzten Quartalsberichten zitieren sie den gleichen Grund für ihren Erfolg: starke Nachfrage nach KI-Servern. Die anderen Top-Player – TI, Infineon, ST, NXP und Renesas – dagegen gaben eher düstere Ausblicke, ebenfalls unisono aus dem gleichen Grund: Lagerkorrekturen und schwache Nachfrage aus der Automobilbranche.

Wem der nackte Blick auf den Halbleitermarkt nach Verbrauch zu eindimensional ist, dem sei gesagt, das ist die Realität des Marktes. Aber schauen wir auf einen anderen Aspekt: Ownership von geistigem Eigentum in der Halbleiterbranche. Auch hier beherrschen US-Unternehmen den Markt, mit einem Anteil von 40 bis 50 %. Wenn es diese »japanische« Firma mit britischen Wurzeln namens ARM nicht gäbe (verzeihen Sie den Sarkasmus), würde es für Europas Rolle im Halbleitermarkt noch übler aussehen.

Zusammengefasst ist Europa bei Halbleiter-IP fürs KI-Zeitalter nicht wettbewerbsfähig. Wir nehmen nicht mehr am Computer- und Kommunikationsmarkt teil, noch beschäftigen wir uns auf Augenhöhe mit Themen wie Quantencomputing. Glaubt man Yole Intelligence, dann wird der dereinstige Billionenmarkt Halbleiter zu zwei Dritteln von Superprozessoren und Superspeichern beherrscht, entwickelt von amerikanischen und koreanischen Unternehmen (in der Fertigung spielt auch TSMC eine entscheidende Rolle, aber das ist eine andere Geschichte). Europa kauft seine KI-Server, so wie wir denn ihre Anwendung verstehen, in den USA. Und wir sind dann wahrscheinlich immer noch damit beschäftigt herauszufinden, wie die Chinesen modernere Elektroautos für 20.000 Euro bauen als das alte Europa.

Die letzten Jahre diskutierten wir voller Enthusiasmus den Europäischen Chips Act. Zwei geplatzte Fabs (Intel und Wolfspeed) später finde ich immer noch, dass der starke Fokus auf Fertigung falsch ist. Wer braucht 20 % der Weltproduktion, wenn sie einem nicht gehört, sondern US- und taiwanischen Unternehmen, und wenn der gesamte Halbleiterverbrauch in Europa gen 5 % marschiert? Und wenn sich der europäische IP-Fokus im internationalen Vergleich auf Nischensegmente stützt?

Gäbe es keine SAP, unsere Bedeutung in der Business-IT-Welt tendierte gegen Null. Europa läuft auf Microsoft, Google, Amazon und Apple. Wir sind heute von amerikanischer Hard- und Software abhängiger als Deutschland von russischem Gas war oder von chinesischen Batterien ist. Apple und Microsoft haben Unternehmenswerte, die verdächtig nahe ans deutschen BIP heranreichen. Teslas Unternehmenswert übertrifft den der restlichen Autoindustrie weltweit – zusammen! Es gibt immer mehr US-Unternehmen mit Kohle zum Abwinken (frei übersetzt: crazy rich), die nahezu machen können, was sie wollen. Und sie scheinen den Schlüssel für die Zukunft in der Hand zu halten.

Wenn Europa in dieser Zukunft auch nur irgendeine entfernt wichtige Rolle spielen will, dann müssen wir uns neu denken, weit über den Report von Mario Draghi hinaus und weit über das hinaus, was unsere »alten« Industrien in der Lage sind zu liefern. Wer bis hierher gelesen hat, wird spätestens jetzt abwinken – und müsste dann auch damit zufrieden sein, dass unser Komponentenmarkt und unsere High-Tech-Industrien sukzessive zur Bedeutungslosigkeit erodieren. Die Alternative ist eine neue Innovationskultur mit mehr Fokus auf zukunftsträchtige IP und mit dem Mut zur Disruption.