Artefakteübergreifendes Varianten-Management

Werkzeuggestützte Erweiterung der herkömmlichen Produktlinienentwicklung

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Erweiterung der Produktlinienentwicklung

Compositional Variability Management (CVM) heißt ein formal konzipierter und werkzeugtechnisch umgesetzter Vorschlag zur Erweiterung des klassischen Produktlinienprinzips. Systemspezifikationen sind meist teilproblemorientiert nach dem „Divide and conquer“-Prinzip untergliedert. Diese Untergliederung der Gesamtspezifikation findet sich in sämtlichen Artefakttypen (unterschiedliche Module bzw. Kapitelstrukturen in Anforderungsspezifikationen, Modelle mit Referenzen auf andere Modelle bzw. den Import von Modellbausteinen, Quell-Code, der anderen Quell-Code importiert oder Bibliotheken verwendet). CVM hat zum Ziel, anstelle eines zentralen Merkmalsmodells für die gesamte Produktlinienspezifikation mehrere systematisch miteinander verbundene lokale Merkmalsmodelle an einzelne variable Komponenten zu binden, wobei ein solches lokales Merkmalsmodell ausschließlich die Variabilität einer variablen Komponente spezifiziert. Zusammen bilden diese variable Komponente und das lokale Merkmalsmodell eine Einheit im Hinblick auf Evolution und Wiederverwendung. Falls anstelle einer Komponente ein ganzes Entwicklungsartefakt ein lokales Merkmalsmodell erhält, spricht man von einer Artefaktlinie. Variable Komponenten mit lokalem Merkmalsmodell sowie Artefaktlinien können auf untergeordneten, technisch detailreicheren variablen Komponenten bzw. Artefaktlinien aufbauen, so dass im Endeffekt ein Baum von Merkmalsmodellen bis auf die höchste Abstraktionsebene entsteht.

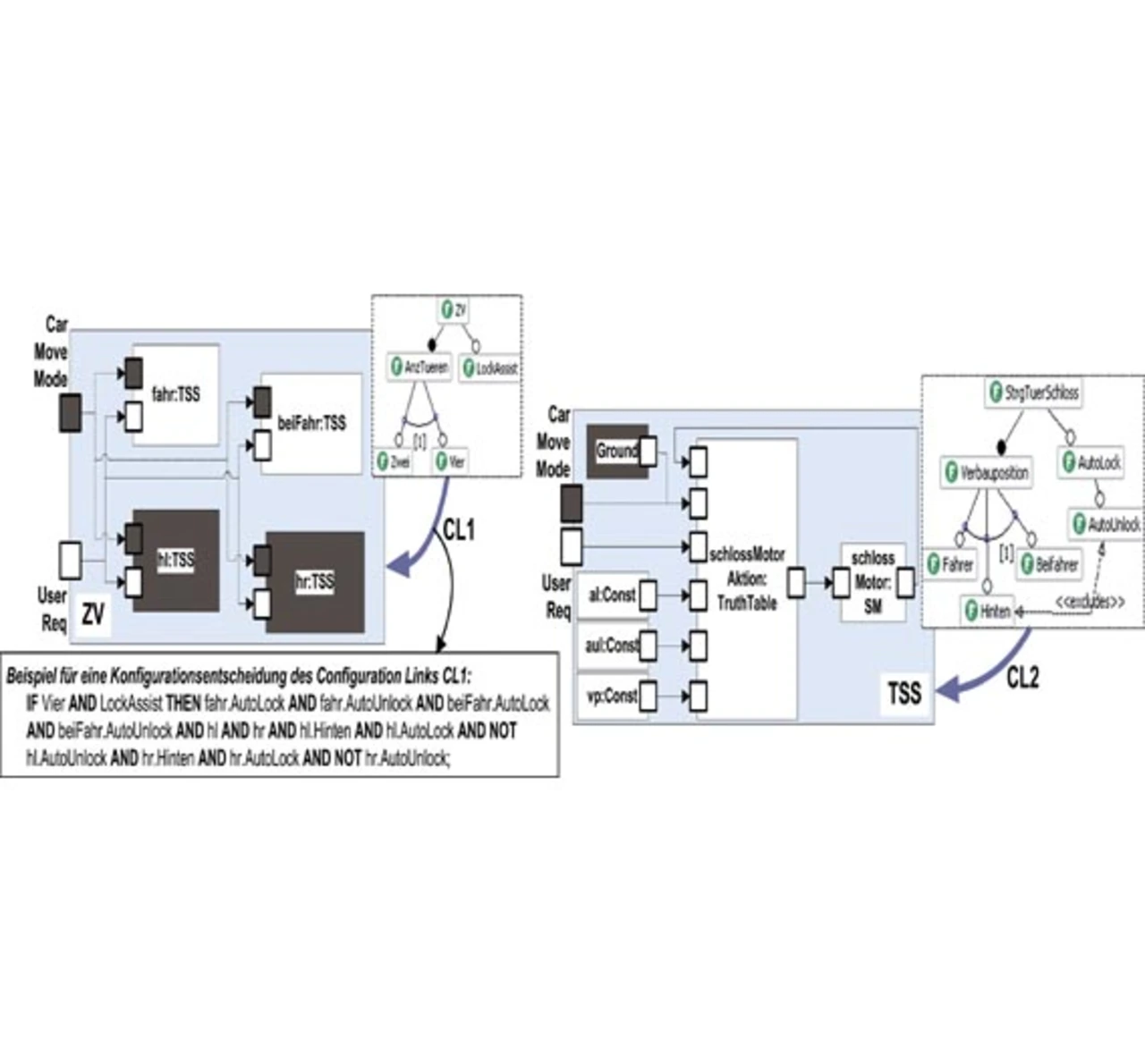

Bild 2 veranschaulicht das Prinzip der Artefaktlinie und das Konzept von CVM beispielhaft anhand eines vereinfachten modellgetriebenen Entwicklungsartefakts für eine Fahrzeugzentralverriegelung.

Die Zentralverriegelung (Typ ZV) beliefert die in den Fahrzeugtüren verbauten Türschloss-Steuerungen (Typ TSS) mit Signalen. Der Typ ZV stellt eine variable Komponente dar. Das zugehörige Merkmalsmodell unterscheidet die Auswahl zwischen zwei oder vier Türen. Dementsprechend existieren im Typ ZV vier Prototypen vom Typ TSS, wobei fahr (Fahrertür) und beiFahr (Beifahrertür) obligatorisch und hl (hinten links) bzw. hr (hinten rechts) optional sind. Darüber hinaus ist LockAssist ein optionales Merkmal, welches bei Gültigkeit sämtliche Fahrzeugtüren beim Eintreten einer Fahrsituation (Signal CarMoveMode) schließen und nur die Fahrer- bzw. Beifahrertür beim Übergang von Fahrsituation in Nicht-Fahrsituation wieder öffnen soll. Die Annotation der Merkmale mit optionalen bzw. variablen Elementen der Komponente (hellgrau unterlegt) erfolgt beim CVM durch einen Configuration Link (CL1 und CL2). Ein Configuration Link kann aus einer Vielzahl von Konfigurationsentscheidungen bestehen, z.B. sol-len der Eingangs-Port CarMoveMode und implizit die von ihm ausgehenden Verbindungen nur dann existieren, wenn das Merkmal LockAssist gewählt ist. Bei der Wahl von Merkmal Zwei sollen die Prototypen hl und hr entfernt werden, bei der Wahl von Merkmal Vier jedoch nicht. Der Typ TSS stellt seine eigene Artefaktlinie dar, die von der ZV-Artefaktlinie wiederverwendet wird. Das Merkmalsmodell beinhaltet drei Alternativmerkmale für die Wahl der Verbauposition der jeweiligen Türschloss-Steuerung. Die optionalen Merkmale AutoLock und AutoUnlock stehen für das automatische Schließen bzw. Öffnen der Türschlösser in Abhängigkeit von der Fahrsituation. Jedoch besteht hier die gesonderte Einschränkung, dass sich die Merkmale AutoUnlock und Hinten gegenseitig ausschließen, da das automatische Öffnen der hinteren Türen nicht erlaubt sein soll. CVM ermöglicht über das Annotieren von Merkmalen mit variablen Elementen hinaus auch das Konfigurieren der Merkmalsmodelle von Prototypen. Dementsprechend enthält der Configuration Link CL1 auch Entscheidungen über die Konfiguration der Merkmalsmodelle der Prototypen, z.B. dass bei der Wahl von Merkmal Zwei das Merkmal Fahrer für den Prototypen fahr gewählt wird, oder dass bei der Wahl von Merkmal Vier und LockAssist die Elemente hl und hr existieren und jeweils deren Merkmale Hinten sowie AutoLock gewählt und AutoUnlock abgewählt werden. Der Configuration Link CL2 spezifiziert die Auflösung der Variabilität bezüglich des Typs TSS. So soll der Eingangs-Port CarMoveMode nur dann existieren, wenn AutoLock gewählt wird. Andernfalls wird der optionale Erdungsblock (Ground) verwendet. Darüber hinaus werden beispielsweise den Konstantenblöcken al (für AutoLock) und aul (für AutoUnlock) jeweils die Werte 0 oder 1 in Abhängigkeit der Wahl bzw. Abwahl entsprechender Merkmale zugewiesen. Die Konstante vp (für Verbausposition) erhält ebenfalls einen eindeutigen Wert. Das Element schlossMotorAktion interpretiert die Werte der Kon-stanten und Eingangs-Ports, woraufhin dem eigentlichen Türschlossmotor (schlossMotor) ein Signal übermittelt wird, welches das Öffnen oder Schließen oder keine Reaktion veranlasst. Die Artefaktlinie ZV stellt einen höheren Abstraktionsgrad gegenüber der wiederverwendeten Artefaktlinie TSS dar. Mit der Konfiguration des Merkmalsmodells von ZV leitet sich basierend auf dem Configuration Link CL1 eine Merkmalsmodellkonfiguration für TSS gesondert für jeden TSS-basierenden Prototypen in ZV ab. Dadurch ist implizit jeder Prototyp in ZV je nach Auswertung des Configuration Links CL2 entsprechend ausgeprägt.

- Werkzeuggestützte Erweiterung der herkömmlichen Produktlinienentwicklung

- Eigenschaftsorientierte Handhabung der Variantenvielfalt

- Erweiterung der Produktlinienentwicklung

- Komposition zu einer Produktlinienspezifikation

- Die Autoren