Virtualisierung

Unter einem Dach und dennoch getrennt

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Beschreibung eines Anwendungsfalls

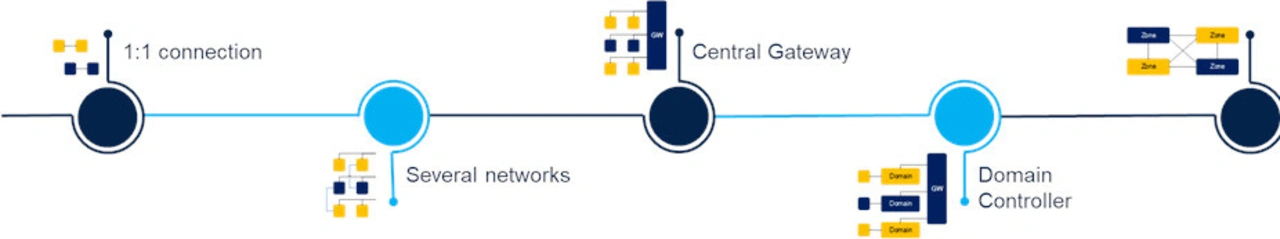

Ein Auto ist in mehrere Zonen gegliedert, die sich durch die logischen Blöcke und Funktionen eines bestimmten Bereichs ergeben. Diesem Konzept folgend, gibt es im vorderen, mittleren und hinteren Teil des Fahrzeugs jeweils zonale Computer, die über ein zentrales Gateway miteinander verbunden sind. Das Gateway dient somit als Zentraleinheit, die die Daten zuverlässig, vor Angriffen geschützt und mit hoher Geschwindigkeit weiterleitet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der im vorderen Teil des Fahrzeugs angeordnete Zonal-Front-Computer ist ein Beispiel für eine Applikation mit einem Hypervisor vom Typ 1 und VIRTIO-basierten Devices, zu denen das auf einem Stellar-Mikrocontroller laufende COQOS Hypervisor SDK zählt. Innerhalb dieser Zone lassen sich sämtliche Funktionen des Body-Bereichs, der I/O-Bündelung und der Stromverteilung sowie ein Teil der ADAS-Sensoren zusammenfassen. Die im Hintergrund erfolgende Konsolidierung verschiedener Applikationen erfordert eine strikte Separierung auf sämtlichen Ebenen über die Firmware hinweg. Hieraus folgt wiederum, dass an den Safety-, Timing- und Security-Aspekten ebenso wenig Abstriche gemacht werden können wie an der Funktionalität der einzelnen Applikationen. Etwaige ASIL-D-Applikationen dürfen also durch keinerlei andere Software beeinträchtigt werden, die als QM oder ASIL-B auf dem Stellar-Mikrocontroller läuft. Schließlich darf der Wechsel auf ein neues Firmware-Image keine Auswirkungen auf die im Mikrocontroller koexistierenden Funktionalitäten haben.

Fazit

Die Elektrik- und Elektronikarchitekturen von Kraftfahrzeugen werden schon in naher Zukunft mit deutlich weniger Material auskommen müssen, denn nur so werden die Hersteller in der Lage sein, die von ihnen angestrebte Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge zu verwirklichen, obwohl die Zahl der Funktionen in den immer stärker automatisierten Automobilen ständig zunimmt. Speziell angesichts der Lieferprobleme bei vielen Halbleitern und der in die Höhe schießenden Kraftstoff- und Strompreise gewinnt dieses Problem zunehmend an Brisanz. Konnten Performance-Steigerungen früher durch einfaches Anheben der Taktfrequenz oder durch Hinzufügen weiterer Prozessorkerne erzielt werden, sind die verschiedenen Zulieferer mittlerweile gezwungen, neue Technologien zu erfinden und mit anderen Partnern neue Wege zu gehen.

Eine effektive Lösung ist das Zusammenspiel der integrierten Hardware-Virtualisierung in ECUs mit neuen Hypervisoren, die sich diese hardwaremäßige Virtualisierung zunutze machen und ihren Effekt vervielfachen. Diese kommende Generation von Elektrik- und Elektronikarchitekturen stellt damit einerseits eine Antwort auf die wachsende Komplexität der Fahrzeuge dar und trägt andererseits der Tatsache Rechnung, dass die Endkunden bei der Entscheidung über einen Fahrzeugkauf nicht nur auf Qualität und Formgestaltung achten, sondern auch der Verfügbarkeit von Mobilitätsdiensten Beachtung schenken und sich über ein personalisiertes, fortlaufend anpassbares Fahrerlebnis freuen.

Da bei diesem Konzept eine Separierung zwischen Hardware und Anwendungssoftware erfolgt, lässt sich eine Architektur ausarbeiten, die sämtliche gewünschten Funktionen eines Systems einplant, ohne auf die Hardware oder etwaigen Portierungsaufwand Rücksicht zu nehmen. Erst nachdem das Softwaredesign beendet ist, entscheiden die Hersteller darüber, welche Hardware zum Einsatz kommt oder wie viele SoCs benötigt werden, um die erforderliche Rechenleistung bereitzustellen. Für das Design zonaler Elektrik- und Elektronikarchitekturen bietet dieses Konzept somit zahlreiche Innovationschancen.

Autoren:

Jan Pistulka ist Marketing and Application Manager bei STMicroelectronics EMEA ADG

Isaac Trefz ist Product Manager, COQOS SDK bei OpenSynergy

- Unter einem Dach und dennoch getrennt

- Virtualisierung per Hypervisor

- Beschreibung eines Anwendungsfalls