Virtualisierung

Unter einem Dach und dennoch getrennt

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Virtualisierung per Hypervisor

Die enorme Rechenleistung dieser neuen Chips bildet die Hardware-mäßige Grundlage für die kommenden, zunächst domainorientierten und später zonalen Architekturen. Die Separierung von Funktionen per Hardware-Virtualisierung reicht allein nicht aus, um diese enorme Rechen-Power vollständig ausschöpfen zu können. Stattdessen bedarf es einer zusätzlichen Virtualisierungs-Technologie, die nicht nur die Integration mehrerer unterschiedlicher Funktionen, sondern auch den Parallelbetrieb mehrerer Betriebssysteme zulässt, auf denen die verschiedenen Funktionen laufen können. Hierfür geeignet sind Hypervisoren, die sämtliche Software-Komponenten komplett von der Hardware separieren und dafür sorgen, dass die verschiedenen Software-Elemente – also sowohl die Betriebssysteme als auch die auf ihnen laufenden Applikationen – einerseits vollkommen unabhängig voneinander sind und sich gegenseitig nicht beeinflussen und andererseits modular aktualisiert werden können.

Es gibt zwei Typen von Hypervisoren für diese Virtualisierung. Hypervisoren vom Typ 2 benötigen für ihre Separierungsfunktion ein weiteres Betriebssystem, weshalb die per Software emulierten Funktionen zulasten der Performance gehen. Hypervisoren vom Typ 2 ähneln einer auf einem PC laufenden virtuellen Maschine (VM). Demgegenüber sind Hypervisoren vom Typ 1 die schlankere Variante mit kaum spürbaren Performance-Einbußen, die ihre Managementfunktion ohne zusätzliches Betriebssystem erledigen. Die für die Separierung erforderlichen Funktionen sind permanent integriert, und die Software dient hauptsächlich der Konfiguration. Insgesamt werden also die Prozessorkerne weniger stark belastet, die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist höher und der Aufwand reduziert sich.

Der auch als »Bare-Metal-Hypervisor« bezeichnete Typ 1 läuft als schlanke Software-Schicht direkt auf der Hardware und richtet VMs zum Separieren der verschiedenen Dienste ein. Diese Dienste laufen unabhängig voneinander auf ihren jeweiligen VMs, denen wiederum bestimmte Hardware-Ressourcen zugewiesen werden. Durch die Isolation der VMs untereinander ist sichergestellt, dass es zu keinen gegenseitigen Störungen kommt. Auch wenn die Dienste von verschiedenen Anbietern stammen, lassen sie sich unabhängig voneinander entwickeln, einrichten und aktualisieren. Tatsächlich ist es sogar möglich, einen einzelnen Dienst nach Produktionsstart zu aktualisieren, ohne dass die Echtzeit-Eigenschaften der anderen Dienste neu validiert werden müssen.

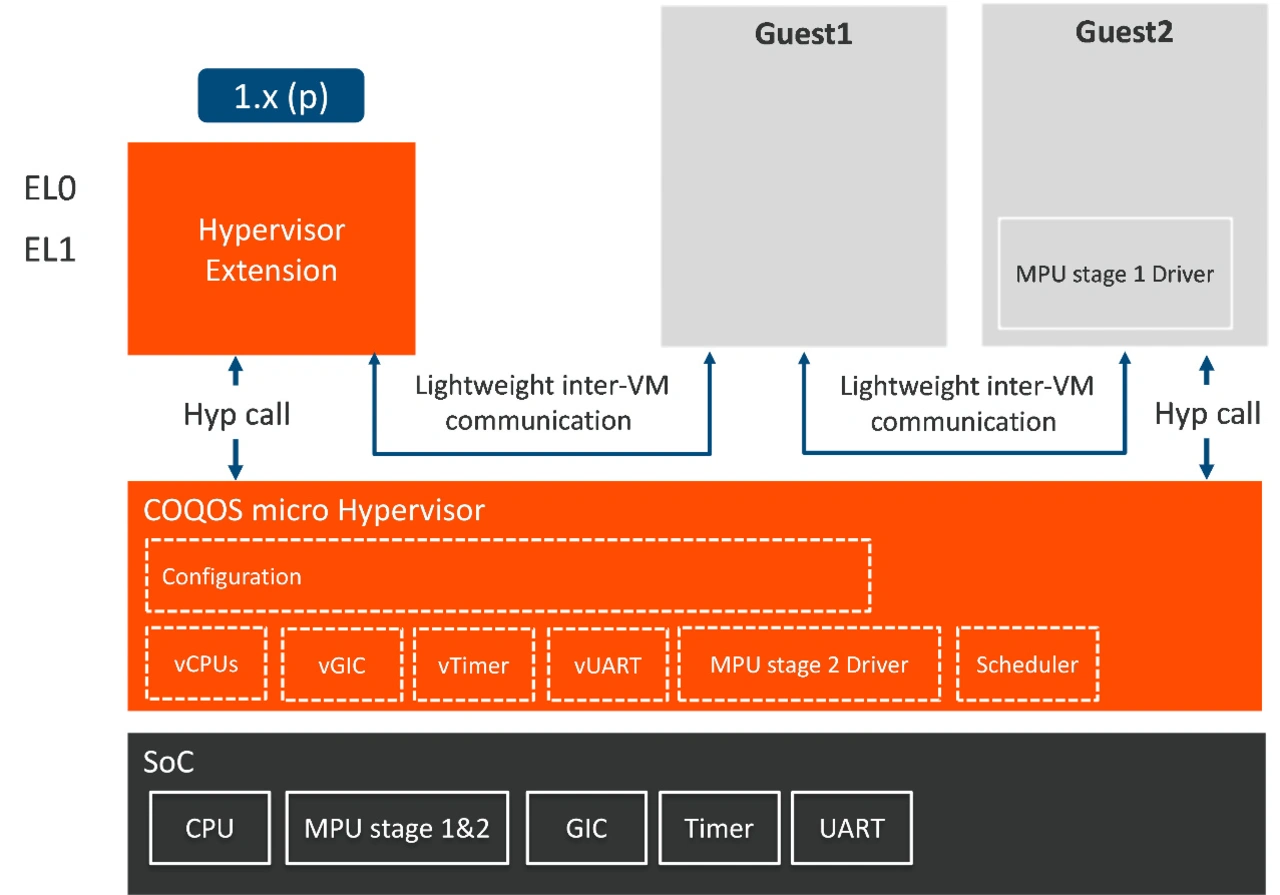

OpenSynergy bietet auf ihrer virtuellen Plattform COQOS Hypervisor SDK einen Hypervisor des Typs 1 an. Dieser bedient sich der Hardware-Virtualisierung der Stellar-Produkte und konfiguriert die Grenzen und Zugriffsrechte der Initiatoren gemäß den verschiedenen Zielen oder gemeinsam genutzten Ressourcen.

Der Hypervisor arbeitet auf der höchsten Berechtigungsebene, hat also uneingeschränkten Zugriff und konfiguriert zunächst das gesamte System. Hierzu gehört das Festlegen der als VMID bezeichneten Kennungen der einzelnen VMs, auf deren Basis die Zugriffe über die Firewalls und andere hardwaremäßige Mechanismen validiert werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wenn eine Virtualisierung oder Separierung erforderlich ist, unterstützt die Hardware auch die Virtualisierung von Interrupts, und zusammen mit den COQOS-Hypervisoren entsteht eine Kombination, die für ein Optimum an Performance sorgt.

Standardkonforme Devices gemäß VIRTIO

Nach diesem Konzept können ganze Funktionen einer Domain (also z. B. Body-, Cockpit- und ADAS-Funktionen) mithilfe der Chips der Stellar-Familie gemeinsam und gleichzeitig auf einer ECU laufen. Dank des hohen Performance-Niveaus, das von Mikrocontrollern wie der Stellar-Familie geboten wird, lässt sich die Zahl der integrierten Funktionen erheblich steigern. Künftige Architekturen werden die räumliche Bündelung von Funktionen (also zonale Architekturen) favorisieren, da sich auf diese Weise der Verkabelungsaufwand im Fahrzeug reduziert. Dank der virtuellen Devices, die OpenSynergy neben dem Hypervisor in seinem COQOS Hypervisor SDK bereithält, kommunizieren die Systeme hier ohne zusätzliche Hardware. Die physischen CAN-Busse werden daher durch VIRTIO-CAN (eine auf geteiltem Speicher anstatt auf Leitungen basierende CAN-Implementierung) ersetzt. Übertragungen zwischen VMs sind je nach Applikation außerdem per VIRTIO-vsock oder VIRTIO-net möglich. Die aus der Verwendung virtueller Devices resultierende Materialeinsparung kann das Fahrzeuggewicht laut VDI (Quelle: https://www.vdi-nachrichten.com/technik/automobil/automobilen-droht-der-nerveninfarkt/) um bis zu 70 kg senken und zusätzlich eine kostenrelevante Verringerung des Integrationsaufwand bewirken. Für die Entwicklung dieser virtuellen Devices ist OpenSynergy bereits seit 2018 aktives Mitglied des OASIS OPEN Konsortiums und spezifiziert die wichtigsten Devices gemäß dem offenen VIRTIO-Standard.

- Unter einem Dach und dennoch getrennt

- Virtualisierung per Hypervisor

- Beschreibung eines Anwendungsfalls