Intelligente Sensoren

Taupunktbestimmung hilft gegen beschlagene Scheiben

Die Temperatur im Fahrzeuginneren automatisch zu regeln ist für Klimaanlagen kein Problem. Doch wenn die Scheiben beschlagen, muss der Fahrer meistens das Gebläse noch manuell auf eine höhere Stufe stellen. Um auch diesen Vorgang zu automatisieren, sind zusätzliche Sensoren und Auswerteelektronik zur Bestimmung des Taupunktes erforderlich. Zwar müssen dafür im Prinzip nur die beiden Messgrößen Temperatur und relative Luftfeuchte ermittelt werden, doch das nichtlineare Verhalten der Sensoren erschwert eine genaue Messung. Erst durch eine aufwendige Aufbereitung der Messwerte lässt sich die erforderliche Präzision erreichen.

Entscheidend für die Bildung von Kondenswasser ist die sogenannte Taupunkttemperatur oder einfach nur der Taupunkt. Ist die Lufttemperatur und der Taupunkt gleich, so ist die Luft vollständig gesättigt und die relative Feuchte beträgt 100 %. Ist der Taupunkt niedriger als die Lufttemperatur, so kann sie weitere Feuchte aufnehmen. Auf einem Gegenstand, der eine niedrigere Temperatur als der Taupunkt hat, wird sich Kondensat bilden. Bei einem kühlen Getränk sieht das vielleicht sogar gut aus - beschlagene Autoscheiben können dagegen gefährlich die Sicht behindern.

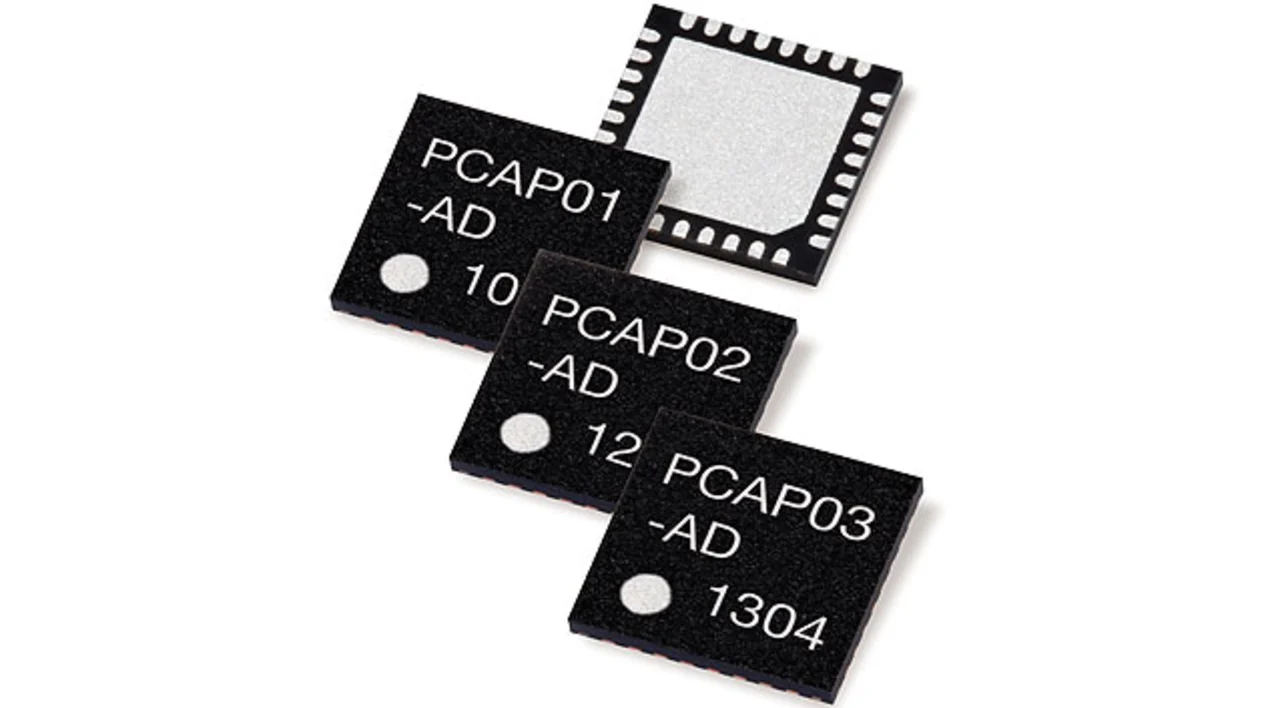

Der Taupunkt wird mit Hilfe der aktuellen Temperatur (T) und der relativen Luftfeuchte (rF) berechnet. Zu den Bauteilen, die diese beiden Größen ermitteln können, gehören etwa die Chips der Picocap-Produktlinie von Acam (Bild 1). Die Bausteine bieten bis zu drei Eingangskanäle für kapazitive Feuchtesensoren, eine integrierte Temperaturmesseinheit (inklusive Temperatursensor) sowie Anschlussmöglichkeiten für weitere, externe Temperatursensoren. Im Zusammenspiel mit einem integrierten DSP lassen sich damit alle relevanten Daten für die Taupunkttemperatur erfassen und berechnen. Der ermittelte Taupunkt kann dann mit einer zweiten Temperaturinformation, z.B. der Temperatur an der Oberfläche der Frontscheibe, verglichen werden und im Falle einer Annäherung an den Taupunkt automatisch das Gebläse hochgefahren bzw. eine ausgeschaltete Klimaanlage aktiviert werden. Der Einsatz von Taupunktsensoren ermöglicht hier eine Automatisierung, die den Komfort für den Fahrer deutlich erhöht.

Grundlagen zur Taupunktbestimmung

Die Ermittlung des Taupunktes klingt erst einmal recht trivial, doch sie basiert auf umfangreichen Berechnungen. Bevor es an die konkrete Umsetzung geht, sind vorab noch einige Informationen zur theoretischen Taupunktberechnung hilfreich: Der Taupunkt ist, wie bereits erwähnt, die Temperatur, bei der die Luft gesättigt ist. Somit ist der Taupunkt ein Maß für die Feuchtigkeit der Luft und ein absoluter Indikator. Er wird mit Hilfe von zwei Faktoren berechnet - der Temperatur und der relativen Feuchte. Die Feuchtigkeit ist jedoch ein relativer Wert und hängt von der Temperatur ab, so dass ein und derselbe Taupunkt verschiedene Kombinationen aus Temperatur und relativer Feuchte darstellen kann. Beispiele für unterschiedliche Temperaturen und relative Luftfeuchten mit einheitlichem Taupunkt zeigt Tabelle 1.

| Temperatur T in °C | Relative Feuchte rF in % | Taupunkt Tp in °C |

|---|---|---|

| 30 | 83 | 27 |

| 40 | 47 | 27 |

| 50 | 29 | 27 |

Tabelle 1. Unterschiedliche Temperaturen und relative Feuchte, gleicher Taupunkt.

Da der Taupunkt anzeigt, wann die Temperatur erreicht ist, bei der die Luft vollständig gesättigt ist (bei einer gegebenen relativen Feuchte), führt ein Fallen der gemessenen Temperatur unter diesen Punkt (normalerweise durch einen zweiten Sensor gemessen) dazu, dass Wasser kondensiert. Aus mathematischer Sicht wird der Taupunkt mit Hilfe eines Faktors berechnet, der die Temperatur und die relative Feuchte beinhaltet:

(1) Faktor k = (log10rF-2) /0,4343+(17,62·T)/(243,12°C+T)

(2) Taupunkt Tp = 243,12°C·k/17,62-k)

Die Gleichungen 1 und 2 stellen eine häufig genutzte Annäherung an die Taupunktberechnung dar und basieren auf der Magnus-Formel, mit welcher der Sättigungsdampfdruck über Wasser angenähert wird.

Da die Informationen über Feuchte und Temperatur die Eingangsparameter für die Berechnung des Taupunkts sind, ist es enorm wichtig, dass diese Werte so genau wie möglich sind. Problematisch dabei ist nur, dass die Genauigkeit der gemessenen Werte nicht nur durch Rauschen der Sensoren (Feuchte und Temperatur) beeinflusst wird, sondern dass die Gesamtgenauigkeit oft durch Nichtlinearitäten der Sensoren bestimmt wird, die dementsprechend zu berücksichtigen sind.

- Taupunktbestimmung hilft gegen beschlagene Scheiben

- Nichtlinearität der Feuchtemessung

- Bestimmung der Koeffizienten