Teil 1: Entwicklung und Test von Steuergerätefunktionen mit der Bypass-Methode

Operation am offenen Herzen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Operation am offenen Herzen

Der interne Bypass ist nicht ausfallsicher. Ein Fehlverhalten der Bypass-Funktion kann zu einem Absturz des Steuergeräts führen. Aufgrund der knappen Ressourcen von Fahrzeugsteuergeräten sind dem Bedarf der Bypass-Funktion an Rechenzeit und Speicher enge Grenzen gesetzt. Durch Deaktivierung der Originalfunktion können Ressourcen für die Bypass-Funktion gewonnen werden.

Bei einer Änderung der Bypass-Funktion muss eine neue Version der Steuergeräte-Software generiert werden. Dazu ist die Build-Umgebung für das Steuergerät erforderlich. Im zweiten Schritt muss der Flash-Speicher des Steuergeräts mit dem geänderten Steuergerätecode neu programmiert werden.

Wegen der Verwendung der Ziel-Hardware kann der interne Bypass zum Test der Integrierbarkeit der Bypass-Funktion in die Steuergeräte-Software dienen. Aufgrund der genannten Einschränkungen wird der steuergeräteinterne Bypass typischerweise als Variablen-Bypass eingesetzt (s.u.). Dabei werden Variablen im Steuergerät, beispielsweise Sensorsignale, von außen bedatet und zu einem einstellbaren Parameter gemacht.

Jobangebote+ passend zum Thema

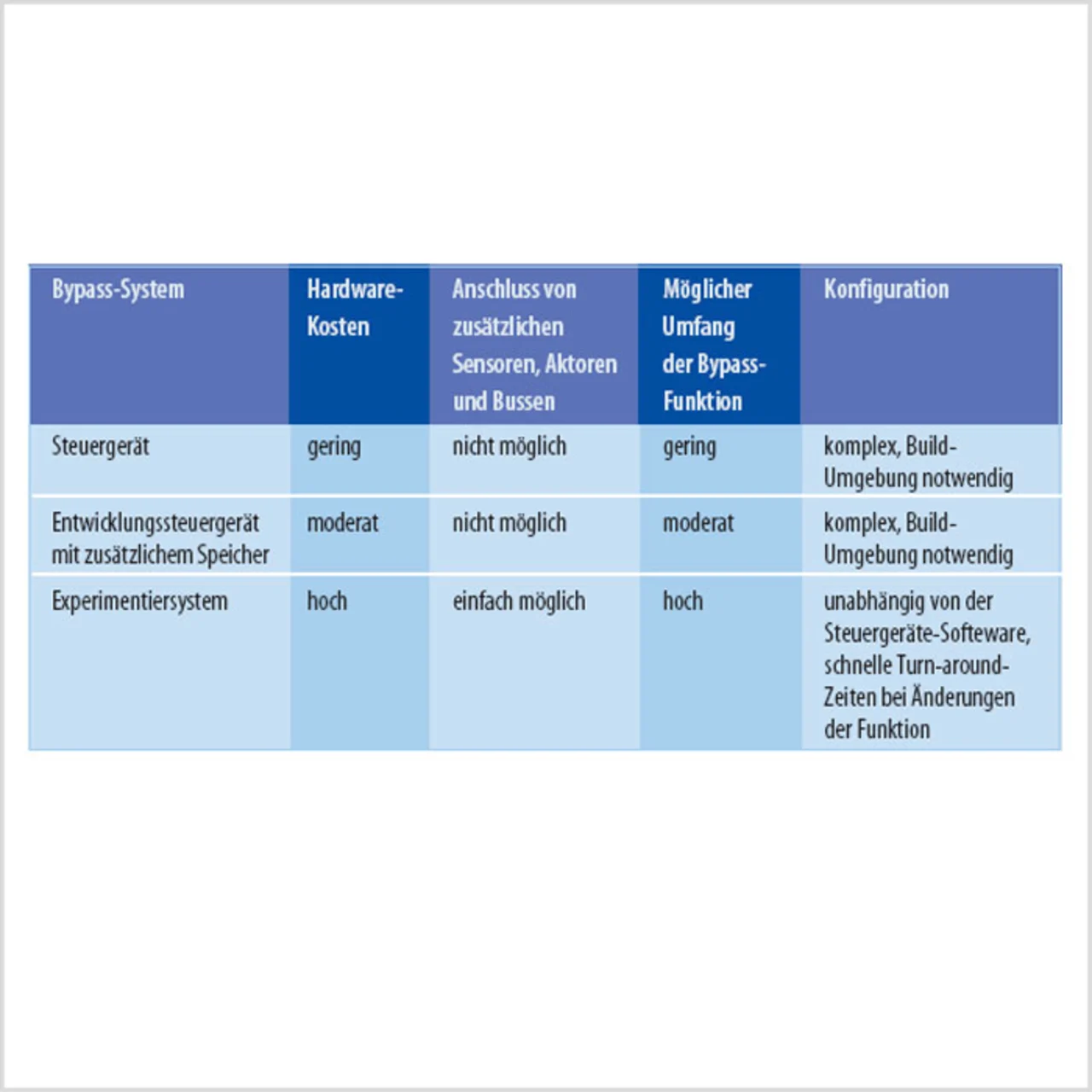

Steuergerät mit zusätzlichem Speicher

Um den verfügbaren Speicher für den internen Bypass zu erhöhen, kann im Entwicklungssteuergerät ein Mikrocontroller mit größerem internen Speicher oder zusätzlich externer Speicher eingebaut werden. Alternativ wird auch der Speicher eines im Entwicklungssteuergerät vorhandenen Speicheremulators, zum Beispiel eines Emulatortastkopfs (ETK) [1], verwendet.

Wenn die Ressourcen des Steuergeräts für die Bypass-Funktion nicht ausreichen, muss zusätzliche Hardware eingesetzt werden. Dabei kommen parallel betriebene Steuergeräte oder Mikrocontroller oder spezielle Experimentiersysteme zum Einsatz.

Experimentiersysteme

Experimentiersysteme stellen eine hohe Rechenleistung und Speicherkapazität zur Verfügung. Sie ermöglichen die Integration zusätzlicher Signale von Sensoren, Aktoren oder Fahrzeugbussen.

Prozessoren mit Fließkomma-Arithmetik ermöglichen eine physikalische Simulation von Bypass-Funktionen in der realen Umgebung.

In einem zweiten Schritt kann diese Simulation mit dem Verhalten der Bypass-Funktion in der späteren Implementierung verglichen werden.

Bei einer Änderung der Bypass-Funktion benötigt der Download in den RAM-Speicher über die leistungsfähige PC-Schnittstelle des Experimentiersystems nur einen Bruchteil der Zeit des Flash-Vorgangs beim internen Bypass.

Um die Ausgabewerte der Bypass-Funktion und der Steuergerätefunktion direkt vergleichen zu können, wird die Steuergerätefunktion bei aktivem Bypass parallel auf dem Steuergerät ausgeführt.

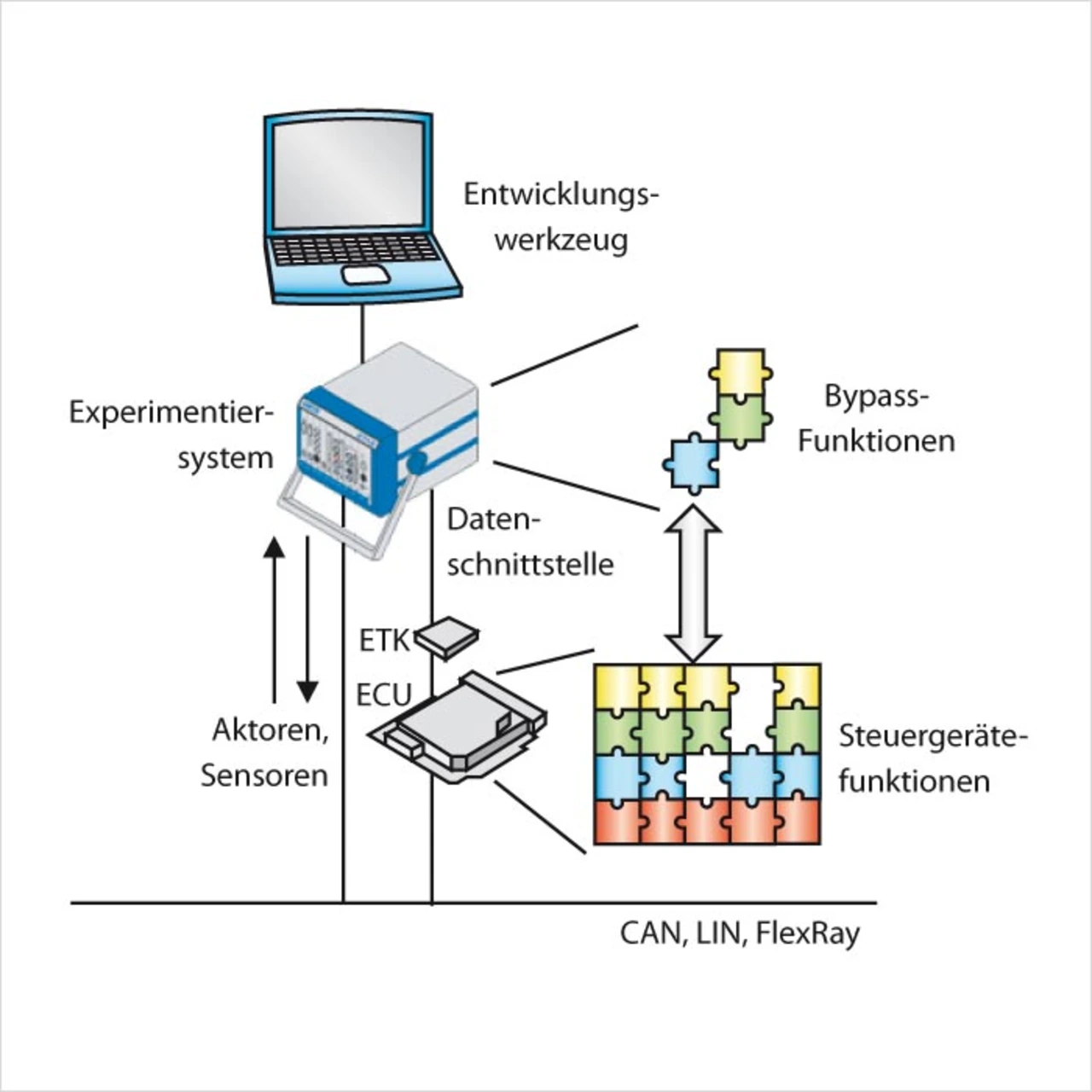

Die Anbindung des Experimentiersystems an das Steuergerät erfolgt entweder über eine echtzeit-fähige Schnittstellen-Hardware, beispielsweise einen ETK, oder über eine leistungsfähige Busschnittstelle des Steuergeräts (Bild 4).

Unabhängig davon, ob eine Task-Umschaltung stattfindet und damit unabhängig von der Priorität der Tasks, sorgt dieser Mechanismus dafür, dass die Speicherzellen der Steuergerätegrößen entweder mit den Ausgabewerten der Bypass-Funktion oder der Steuergerätefunktionen beschrieben werden. Die Instrumentierung der Steuergerätefunktionen mit Schaltern wird Freischneiden von Steuergerätegrößen oder einfach Freischnitt genannt. Beim so genannten Funktionsfreischnitt werden alle von einem Prozess beschriebenen Speicherzellen freigeschnitten.

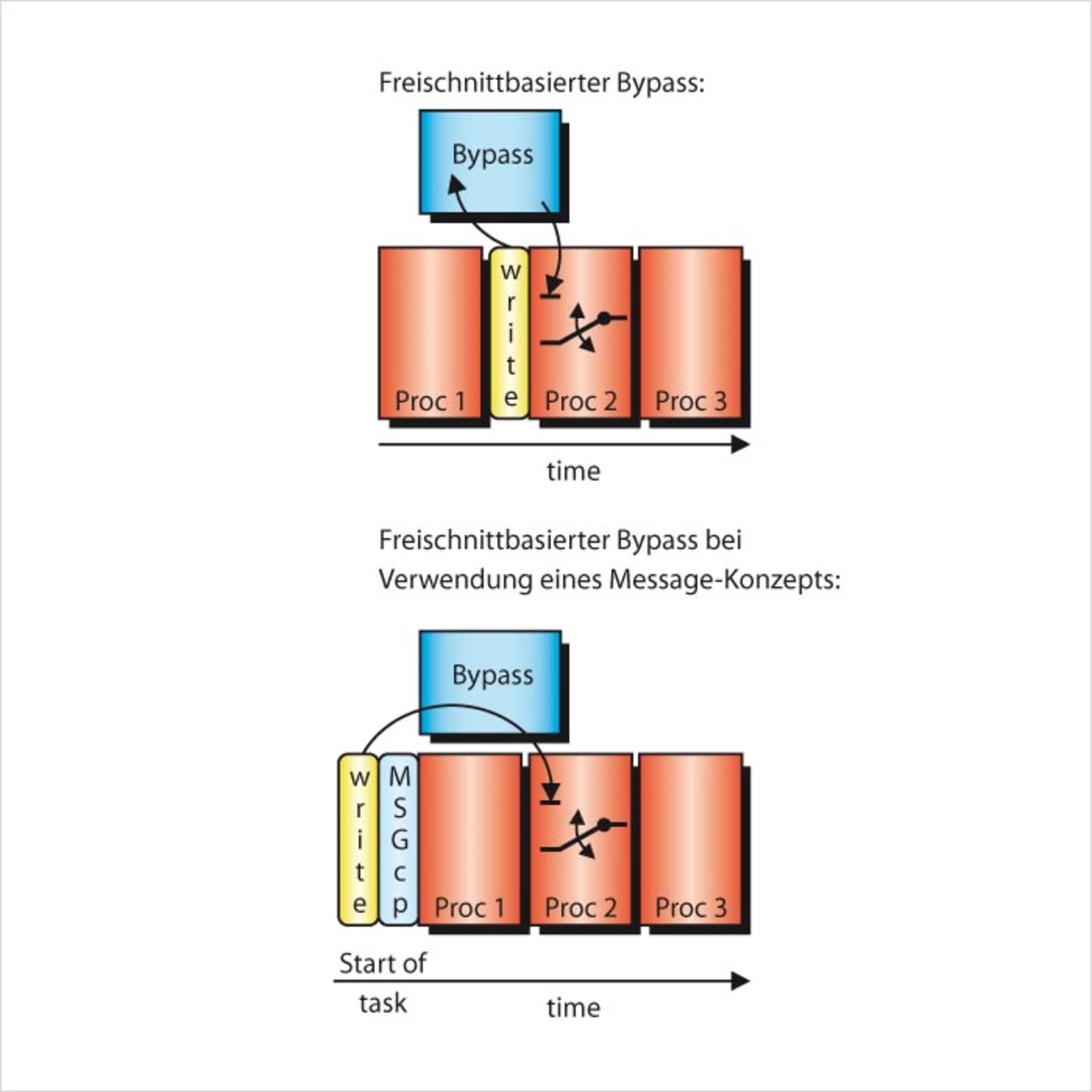

In Bezug auf die Datenkonsistenz besteht die optimale Lösung darin, den Bypass-Service, der die Eingangswerte der Bypass-Funktion beschreibt, direkt vor demjenigen Prozess einzuhängen, der die freigeschnittene Funktion beinhaltet (Bild 3, oben). Das Verfahren erfordert auf Kosten der Rechenzeit einen separaten Schreibvorgang pro Bypass.

Bei Verwendung eines Message-Konzepts werden die Eingangswerte der Bypass-Funktion zu Beginn einer Task beschrieben. Dabei lassen sich alle Werte in einem Schreibvorgang en bloc übergeben, wodurch sich die Beeinflussung des Echtzeit-Verhaltens minimieren lässt (Bild 3, unten).

Eine Variante des Freischnittverfahrens besteht darin, die Berechnung der Bypass-Funktion erst nach der Übergabe der Eingangswerte anzustoßen. Daraufhin wartet das Steuergerät bis zum Ende der Bypass-Berechnung und kopiert dann die Ergebnisse in die Speicherzellen der betreffenden Steuergerätegrößen. Diese Variante sorgt für absolut synchrone Daten. Wegen der damit einhergehenden Verzögerung ist diese Variante allerdings nur für zeitlich unkritische Bypass-Funktionen geeignet.

Der Vorteil der Datenkonsistenz wird beim freischnittbasierten Bypass dadurch erkauft, dass jede Größe, die ersetzt werden soll, für den Bypass vorbereitet werden muss.

Bypasssysteme

Die Bypass-Funktion kann entweder intern auf dem Steuergerät (interner Bypass) oder extern auf einem separaten, über eine Datenschnittstelle mit dem Steuergerät verbundenen System (externer Bypass) berechnet werden (Tabelle).

Am Steuergerät ohne zusätzliche Hardware durchführbar

Der steuergeräte-interne Bypass erfordert keine zusätzliche Hardware. Die Bypass-Funktion muss an die Steuergeräte-Hardware angepasst sein und in den Berechnungsablauf des Steuergeräts eingebunden werden. Für viele Steuergeräte muss die Bypass-Funktion in Festkomma-Arithmetik implementiert werden. Da die Bypass-Funktion vom Steuergerät berechnet wird, kann – mit Ausnahme von Steuergeräten mit Multicore-Prozessoren – keine parallele Ausführung erfolgen.

Der interne Bypass ist nicht ausfallsicher. Ein Fehlverhalten der Bypass-Funktion kann zu einem Absturz des Steuergeräts führen. Aufgrund der knappen Ressourcen von Fahrzeugsteuergeräten sind dem Bedarf der Bypass-Funktion an Rechenzeit und Speicher enge Grenzen gesetzt. Durch Deaktivierung der Originalfunktion können Ressourcen für die Bypass-Funktion gewonnen werden.

- Operation am offenen Herzen

- Operation am offenen Herzen

- Bypass-Methoden

- Operation am offenen Herzen

- Operation am offenen Herzen