Kompatibilitätsorientierte Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme

„Big Brother is watching you!“

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

„Big Brother is watching you!“

An erster Stelle im kompatibilitätsorientierten Entwicklungsprozess steht der Aufbau eines Systemnetzes aus Entwicklungseinheiten. Hierfür werden Konformitätsregeln in Nullrahmen definiert und als Referenz für die Entwicklungseinheiten festgehalten. Das heißt, dass Entwicklungseinheiten, die untereinander Daten austauschen müssen, identifiziert und Regeln für den Austausch in einem Nullrahmen festgehalten werden.

Für jede Entwicklungseinheit wird daran anschließend ein Kommunikationsrahmen gebildet, der die für ihn gültigen Regeln des Nullrahmens erfüllen muss. Für die Konformität bedeutet dies, dass er Informationen produzieren bzw. akzeptieren muss, welche die Mindestanforderungen des Nullrahmens befolgen, also konform zu diesen sind. Konformität betrifft die statischen und dynamischen Kompatibilitätseigenschaften. Der innere Aufbau, sprich die strukturellen Kompatibilitätseigenschaften eines Kommunikationsrahmens, müssen konsistent sein. Darüber hinaus darf die Struktur, also Abhängigkeiten zwischen Ein- und Ausgängen, unter keinen Umständen die vorher definierten dynamischen Kompatibilitätseigenschaften beeinträchtigen. Dadurch entsteht eine Schnittstellendefinition für eine Entwicklungseinheit, die konform zu der erstellten Referenz „Nullrahmen“ und in sich konsistent ist. Die Schnittstellendefinition in Form eines Kommunikationsrahmens kann dann – gemeinsam mit den Referenzen in den Nullrahmen – an den betroffenen Entwicklungspartner übergeben werden. Dieser entwickelt den Funktionsumfang unter Beachtung des Regelwerks. Dadurch ist die Konformität und Konsistenz über den gesamten Entwicklungsprozess gewährleistet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Konsistenz indes bezeichnet die innere Widerspruchsfreiheit einer Entwicklungseinheit gegen die Spezifikation des nach außen sichtbaren Verhaltens. Zudem betrachtet Konsistenz – im Gegensatz zur Konformität – das Innere einer Entwicklungseinheit. Um die vorher beschriebenen Anforderungen für die Konformität zu erfüllen, werden für eine Entwicklungseinheit Regeln aufgestellt. Hält das Innere der Entwicklungseinheit, also ihr Funktionsumfang, die Regeln ein, so ist die Konsistenz der Entwicklungseinheit gewahrt.

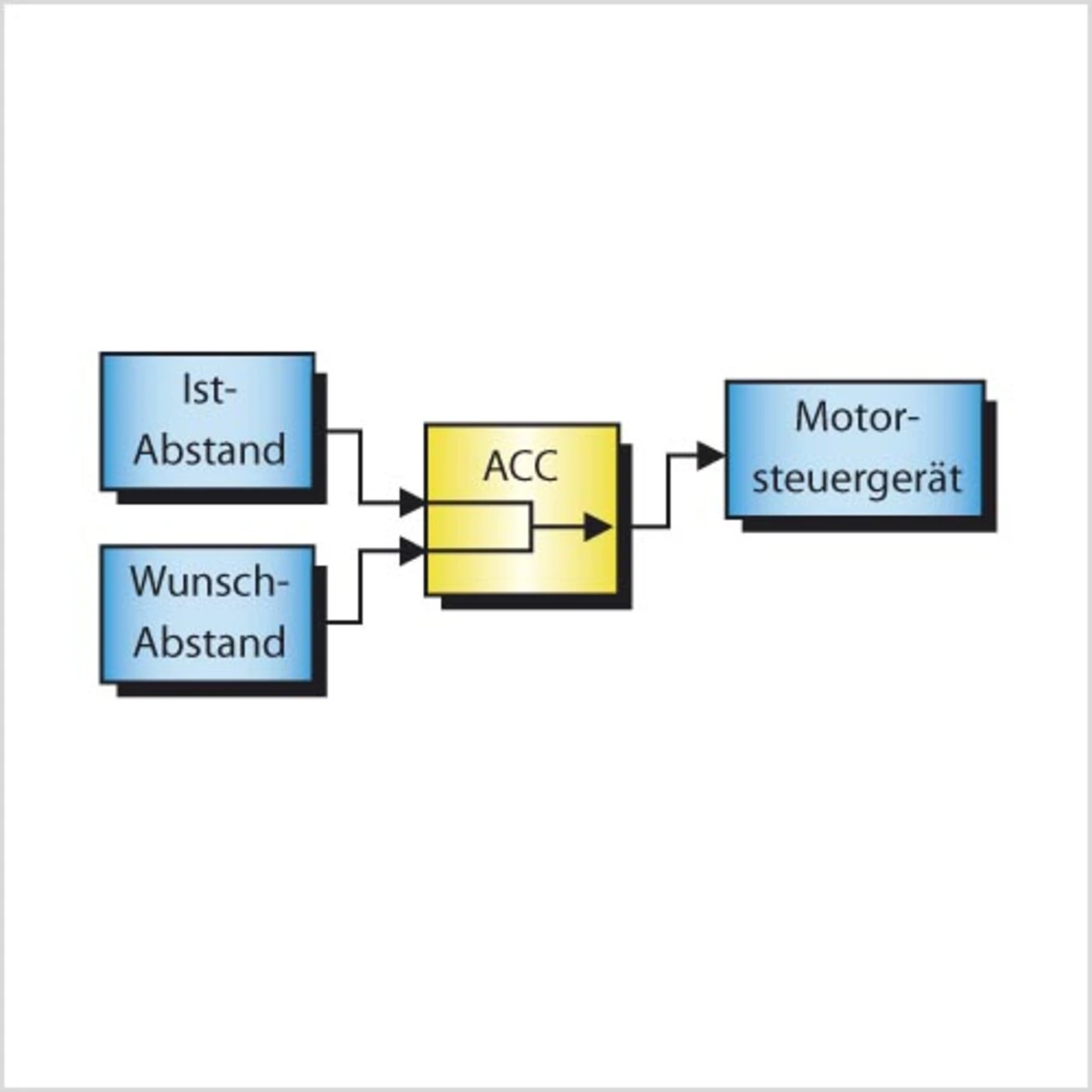

Die Konsistenz fordert im Beispiel „ACC-Regelanlage“, dass diese aus den beiden Eingaben des Wunschabstands und des aktuellen Abstands eine Sollbeschleunigung berechnet (Bild 4). Das heißt, dass die innere Struktur der ACC eine Abhängigkeit zwischen den beiden eingehenden Informationsflüssen und dem ausgehenden Informationsfluss aufweist – und damit zwischen den Eingängen und dem Ausgang.

Während die Verträglichkeit nach den vorangegangenen Ausführungen die vollständigen Funktionen benötigt, ist es für die Konformität und die Konsistenz ausreichend, die benötigten Eigenschaften in einer erweiterten Schnittstellenspezifikation abzubilden. Dafür sieht das Konzept einen modellbasierten Ansatz vor.

- „Big Brother is watching you!“

- „Big Brother is watching you!“

- „Big Brother is watching you!“

- Modellbasierter Ansatz

- „Big Brother is watching you!“

- „Big Brother is watching you!“