Automotive-Qualität über AEC-Q100/101 hinaus sicherstellen

Paradigmenwechsel bei der Bauteil-Qualifizierung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Paradigmenwechsel bei der Bauteil-Qualifizierung

Bei beiden, sowohl dem PT- als auch dem NPT-IGBT, ist diese zusätzliche p(+)-Schicht der entscheidende Unterschied zu einer MOSFET-Struktur. Diese erlaubt eine Löcherinjektion in die schlecht leitende n-Epi-Schicht, was zu einer hohen Leitfähigkeit in diesem Bereich führt, ähnlich wie bei einem bipolaren Transistor. Dadurch kann der IGBT die hohe Gate-Impedanz und die hohe Schaltgeschwindigkeit eines MOSFET mit dem geringen Leitungsverlust eines BJT (Bipolar Junction Transistor) kombinieren. Durch die Kombination von kleiner Die-Fläche und Gate-Ladung mit geringen Durchgangsverlusten konnte sich der IGBT bald im Stromversorgungs- und Antriebsmarkt durchsetzen. Allerdings ist auf Grund der hohen Stromdichte besondere Sorgfalt bei der Einstellung der Gate-Ansteuerungsparameter erforderlich, besonders beim Abschalten hoher Ströme. Dies gilt auch für selbstsperrende Anwendungen wie Automotive-Zündanlagen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Finite-Elemente-Methode erlaubt Voraussage des Bauteilverhaltens

Durch intensive Labortests an IGBTs in Verbindung mit Finite-Element-Analysen konnten verfeinerte Design-Tools und genaue, kalibrierte physikalische Modelle entwickelt werden. Dies ermöglicht die Erklärung von Ausfallmechanismen und die Voraussage des Verhaltens eines IGBT unter realen Anwendungsbedingungen, auch außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte.

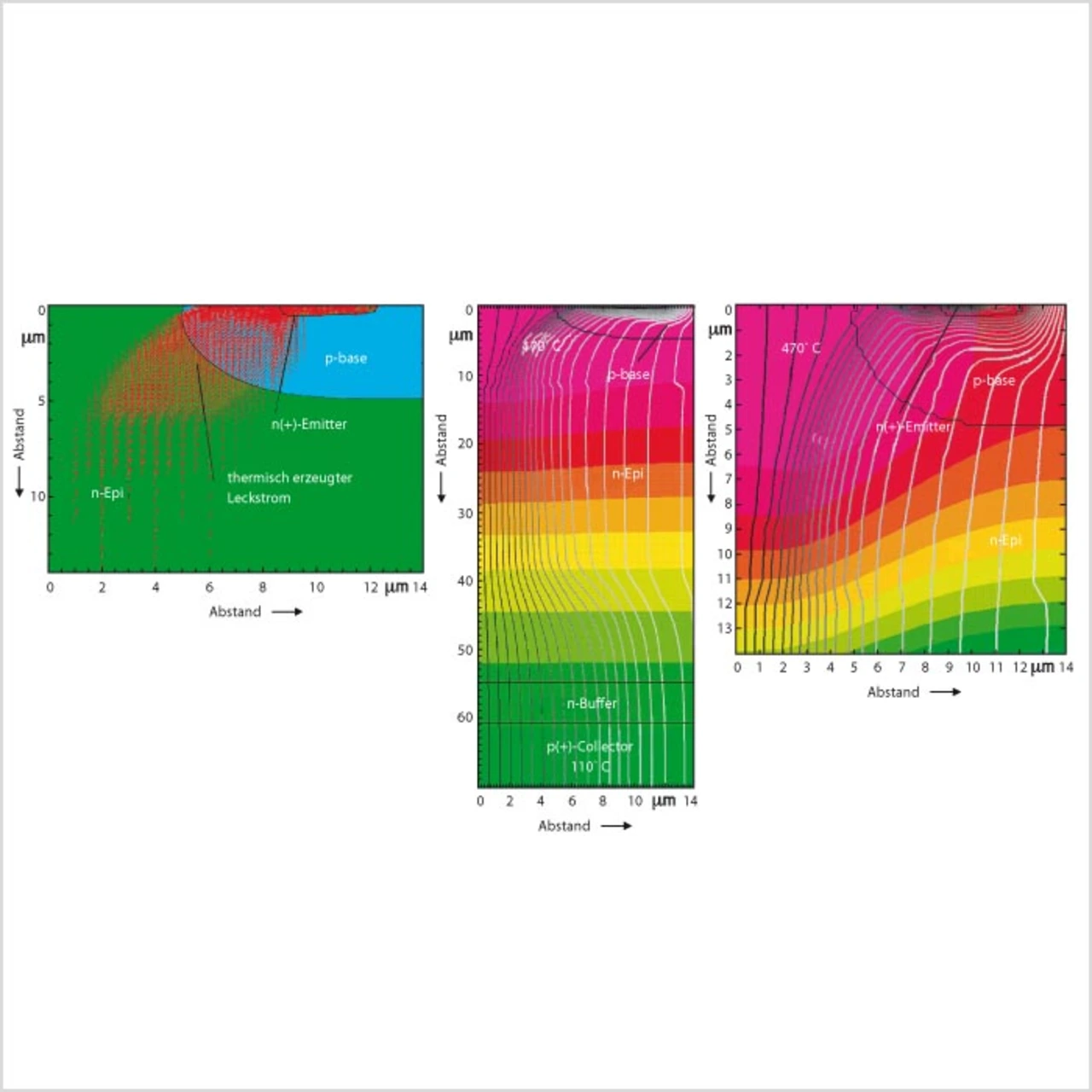

Bild 2 zeigt einen simulierten Ausfall eines IGBT beim Ausschalten. In der Mitte wird die IGBT-Struktur von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 65 μm dargestellt, auf der rechten Seite werden die Temperatur und der Stromfluss für die obersten 14 μm gezeigt.

Beim Ausschalten ist das Verhältnis zwischen dem Löcher- und Elektronenstrom künstlich hoch, da die Elektronenkomponente nahezu fehlt. Die Erwärmung generiert zusätzliche Ladungsträger. Es erfolgt eine starke Elektroneninjektion aus der n(+)-Emitter-Region. Die pnp-Verstärkung nimmt zudem mit der steigenden Buffer-Temperatur zu. Der große thermisch generierte Elektronenleckstrom kann dann eine Stärke erreichen, bei dem er den gesamten Basisstrom der bipolaren pnp-Komponente des IGBT liefert. Dann wird der Laststrom, der durch das Bauteil fließt, vollständig durch den Leckstrom unterstützt, die Gate-Steuerung des IGBT geht verloren und die starke Wärmeentwicklung zerstört die Bauteilstruktur.

Dies ist auch auf der linken Seite von Bild 2 dargestellt: Der thermisch generierte Leckstrom liefert den pnp-Basisstrom für die Struktur. In diesem Zustand geht die Gate-Steuerung verloren, was bedeutet, dass der IGBT unabhängig von der Gate-Steuerung ist. Ein zu hoher Strom führt dann zu einer weiteren Temperaturerhöhung und zu einer physikalischen Zerstörung des Bauteils.

Ein ähnlicher Ausfallmechanismus verursacht die Zerstörung von IGBTs mit hoher Steilheit in Motorsteuerungen, wenn eine einfache Schaltung zur Entsättigungserkennung genutzt wird, um das Bauteil bei Überlast abzuschalten, und zwar bevor das Bauteil die Spannungsbegrenzung erreicht. Hier führt die Zunahme des Löcherstroms unter der n(+)-Source zu einem Verlassen des sicheren Betriebsbereiches (SOA, Safe Operating Area).

- Paradigmenwechsel bei der Bauteil-Qualifizierung

- Paradigmenwechsel bei der Bauteil-Qualifizierung

- Mixed-Mode-Simulation kombiniert Bauteil-Modell und dessen interne Struktur

- Paradigmenwechsel bei der Bauteil-Qualifizierung

- Paradigmenwechsel bei der Bauteil-Qualifizierung