McKinsey

Autonomes Fahren ist wieder »hip«

Früher dachte jeder, autonomes Fahren sei in zwei Jahren Realität, doch dann stellte sich Ernüchterung ein. Jetzt ist das Thema aus Sicht von McKinsey wieder in den Mittelpunkt gerückt. Warum, erklärt Seniorpartner Dr. Philipp Kampshoff.

McKinsey verfolgt anorganische Investitionen in »ACES«, sprich in die vier Mobilitätstrends »Autonomous«, »Connected«, »Electrified, »Shared«. Zwischen 2010 und dem zweiten Quartal 2024 seien mehr als 850 Mrd. US-Dollar in ACES investiert worden, so McKinsey-Seniorpartner Dr. Philipp Kampshoff. Der größte Teil davon (343 Mrd. US-Dollar) floss in die Elektrifizierung, an zweiter Stelle steht Shared (225 Mrd. US-Dollar), gefolgt von Autonomous (213 Mrd. US-Dollar), und in den Bereich »Connected« wurden nur 84 Mrd. US-Dollar investiert. Kampshoff: »Diese Investitionen wurden nur zu einem geringen Teil von den Automotive-Playern selbst geleistet, insgesamt nur 7 Prozent. Die restlichen 93 Prozent kommen aus anderen Quellen, beispielsweise PE (Private Equity), VC (Venture Capital) oder Big-Tech-Unternehmen.« Dies habe durchaus Vorteile, denn es ermögliche ein extrem hohes Innovationstempo.

Jobangebote+ passend zum Thema

Im Jahr 2015 wurde »autonomes Fahren« extrem gehypt. Viele dürften sich an Umfragen auf der ELIV (Electronics in Vehicle) erinnern: Jedes Mal, wenn es darum ging, wann autonomes Fahren Realität werde, lautete die Antwort mehr oder minder »in zwei Jahren«, erinnert sich Kampshoff. Auch Elon Musk hatte bereits vor Jahren vollmundig angekündigt, dass er nächstes Jahr Robotaxis auf den Markt bringen werde – »und das wiederholt er jetzt seit zehn Jahren«, sagt Kampshoff.

Der anfängliche Hype flachte ab. Kampshoff hatte bereits im letzten Jahr erklärt, dass »autonom« kein großes Thema mehr sei. »Einige der großen Player gingen pleite, und 2021 und 2022 gab es auf der CES vor allem einen Hype: Elektrifizierung. Schaut man sich aber die CES 2025 an, sieht es so aus, als habe sich das Blatt wieder gewendet«, erklärt Kampshoff.

Autonom interessiert jetzt mehr als Elektrifizierung

Das zeigt auch der Kapitalmarkt, denn die Marktkapitalisierung von Unternehmen, die hauptsächlich in den ACES-Bereichen tätig sind, zeigt, dass »viele EV-Akteure ziemlich stark gelitten haben«, führt Kampshoff aus. Im Gegensatz dazu sei die Bewertung von Akteuren im autonomen Umfeld gestiegen. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Die Marktkapitalisierung von AV-Akteuren (Autonomous Vehicle) ist zwischen März 2022 und März 2024 um 169 Prozent gestiegen, die der EV-Akteure (Electric Vehicle) im gleichen Zeitraum um 51 Prozent gesunken.

Heißt das, dass es jetzt endlich so weit ist mit der flächendeckenden Einführung von autonomen Fahrzeugen? Das sei schwierig zu beantworten, findet Kampshoff, denn seiner Meinung nach müssten dafür vier Voraussetzungen erfüllt sein:

- Autonomes Fahren muss sich lohnen, und zwar für alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette autonomer Fahrzeuge – von Technologieunternehmen über Betreiber bis hin zu Endnutzern.

- Zugänglichkeit und Akzeptanz. Der Service muss überall verfügbar sein und er »muss natürlich auch von der Öffentlichkeit akzeptiert werden«, meint Kampshoff. Bezüglich der Akzeptanz bestehe das Problem, dass sie eben nicht flächendeckend sei. »Jedes Mal, wenn etwas mit einem autonomen Fahrzeug passiert, kommt es auf die Titelseite, selbst wenn das Auto nur einen Stau verursacht hat«, so Kampshoff. Damit stellt sich natürlich die Frage, was passieren würde, wenn eines dieser Fahrzeuge in wirklich schwere Unfälle verwickelt wird. Eines ist sicher: Irgendwann wird es den ersten Todesfall geben. Wie wird die Öffentlichkeit dann reagieren?

- Sicherheit. »Safety ist dementsprechend der dritte Punkt, der entscheidend dafür ist, dass autonome Mobilität in die Fläche kommt, dieser Punkt ist äußerst wichtig«, betont Kampshoff. Das scheint auch die Industrie so zu sehen, denn die Akteure legten im Moment genau auf dieses Thema viel Wert, nach dem Motto: »Sicherheit muss an erster Stelle stehen.«

- Nachhaltigkeit. Aus der Sicht von Kampshoff würden für eine breite Akzeptanz im Markt bereits die ersten drei Punkte reichen. Der vierte Punkt, Nachhaltigkeit, ist seiner Überzeugung nach kein notwendiger Bestandteil. Dennoch: »Wenn man sich alle AV-Akteure im Moment ansieht, würden sie alle sagen, dass sie diese Dienste vollelektrisch anbieten und damit Nachhaltigkeit fördern. Also ist Nachhaltigkeit ebenfalls ein Faktor für die breite Akzeptanz.« Wobei er noch hinzufügt, dass es einfacher sei, »ein autonomes Fahrzeug der Stufe 4 zu betreiben, wenn es elektrisch ist, weil in diesen Fahrzeugen einfach die Energieversorgung besser und gleichmäßiger ist«.

Autonom ist die weit größere Disruption als elektrisch

Kampshoff ist davon überzeugt, dass AVs im Vergleich zu EVs die weitaus größere Disruption darstellen. Bei EVs gehe es im Prinzip »nur« um einen anderen Antriebsstrang, »aber AVs haben tatsächlich das Potenzial, die gesamte Automobilindustrie, wirklich neu zu gestalten«, so Kampshoff.

Er erklärt auch warum, und zwar anhand eines Beispiels beziehungweise einer Frage: »Was ist günstiger für jemanden, der in einer Großstadt lebt: ein Auto zu besitzen oder für alle Fahrten zu 100 Prozent einen AV-Dienst zu nutzen?« Untersuchungen von McKinsey haben ergeben, dass es für jeden, der in einer Stadt wie Washington D.C. lebt und pro Jahr nicht mehr als 2000 Meilen (gut 3200 Kilometer) fährt, günstiger ist, kein eigenes Fahrzeug zu besitzen, sondern Fahrdienste zu nutzen. Kampshoff weiter: »Der teuerste Teil einer Uber-Fahrt ist der Fahrer, etwa 60 Prozent der Kosten entfallen auf ihn.« Und genau hier käme das Versprechen der AV-Akteure zum Tragen, denn mit ihnen wird der teure Fahrer aus der Gleichung entfernt.

Wo liegt dann der Break Even Point? Kommen Robotaxis zum Einsatz, sollten diejenigen Einwohner einer Stadt wie Washington DC wirtschaftlich betrachtet auf einen Fahrdienst zurückgreifen, wenn sie im Jahr weniger als 7500 Meilen fahren. Fügt man jetzt noch Robo-Shuttles zu der Untersuchung hinzu, lohnt es sich wirtschaftlich nur dann noch ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, wenn man mehr als 13.500 Meilen pro Jahr fährt. Kampshoff: »Das heißt, dass es für 50 Prozent der Einwohner in großen Städten rein wirtschaftlich betrachtet keinen Sinn mehr hat, ein eigenes Auto zu besitzen.« Das bedeutet in den Augen von Kampshoff natürlich nicht, dass diese 50 Prozent umsteigen werden, denn es gibt viele Gründe dafür, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, aber: »In den USA gibt es im Durchschnitt zwei Autos pro Haushalt. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl auf 1,8, 1,6 oder was auch immer sinken könnte«, schätzt Kampshoff.

Wenn es für die Hälfte der Bevölkerung in Großstädten wirtschaftlich günstiger sein wird, kein eigenes Auto zu besitzen, was heißt das für die OEMs? Kampshoff beruhigt, denn er geht davon aus, dass die OEMs in Zukunft diese Autos vielleicht nicht mehr an Privatpersonen verkaufen werden, sondern an Betreiber von Robotaxi-Flotten. Dass die OEMs angesichts dieser Zahlen trotzdem unruhige Nächte haben, bestätigt Kampshoff insofern, als dass er darauf hinweist, dass zumindest einige von ihnen Milliarden von Dollar in diese Technologien stecken.

AV-Akteure wollen die Kosten senken

Laut Kampshoff liegen derzeit, grob geschätzt, die Kosten pro Meile bei einem Robotaxi bei etwa 8 US-Dollar, bei einigen wahrscheinlich schon darunter. So oder so arbeiten laut seiner Aussage alle AV-Akteure daran, diese Kosten zu senken. Und anscheinend erfolgversprechend, denn Kampshoff geht davon aus, dass die Kosten bis 2035 auf 1,32 Dollar pro Meile sinken könnten, also um mehr als 80 Prozent. Für diese Kostensenkung können die AV-Akteure drei Ansätze nutzen: die eigentlichen Fahrzeugkosten, die lokalen Betriebskosten und die Kosten für eine globale Ausbreitung senken.

Bei einem optimierten Fahrzeug könnten zum Beispiel die Kosten für die Sensorik niedriger ausfallen. Geht es um die Betriebskosten, verweist Kampshoff auf die Wartungskosten, die heute den größten Kostenblock darstellen. Folglich könnten die Kosten gesenkt werden, wenn die Fahrzeuge besonders wartungsfreundlich sind. Darüber hinaus ist es aus seiner Sicht überlegenswert, dass die Betriebskosten dadurch gesenkt werden, dass immer weniger Mitarbeiter den Betrieb der Fahrzeuge überwachen. »Heute kann eine Person vielleicht zehn Fahrzeuge überwachen. Die Idee ist, dass in Zukunft, wenn die Fahrzeuge zuverlässiger werden, eine Person vielleicht 50, vielleicht sogar 100 Fahrzeuge überwachen kann«, führt Kampshoff weiter aus.

Ein weiteres Beispiel zum Thema spezielles Design von Robotaxis: Angenommen, eine Person steigt aus dem Robotaxi aus und lässt die Tür offen. In einem Robotaxi gibt es keinen Fahrer, der aussteigt und die Tür schließt, folglich fährt das Robotertaxi nicht weiter. »Heute müsste ein Robotaxi-Unternehmen eine Person losschicken, nur um die Tür zu schließen, damit das Fahrzeug wieder losfahren kann. Es wäre also hilfreich, wenn man ein speziell angefertigtes Fahrzeug hätte, das die Tür automatisch schließen kann«, sagt Kampshoff. Und schließlich stellt sich die Frage, wie viel der F&E-Aufwendungen wirklich neu getätigt werden müssen, wenn ein Robotaxi-Unternehmen von einer Stadt in die nächste zieht. Ist jede weitere Stadt viel einfacher zu erfahren, viel einfacher zu erlernen? Kampshoff: »Hier sehen wir enorme Verbesserungen in Bezug auf die Kosten.«

Wie schon angemerkt, muss sich der Umstieg für alle lohnen, auch für den Endnutzer. Doch hier ergibt eine Umfrage von McKinsey ein uneinheitliches Bild, zumindest in den USA. Auf die Frage, welchen Preis ein Nutzer bereit wäre, für eine Fahrt mit dem Robotaxi zu zahlen, antworten 37 Prozent, dass sie weniger bezahlen würden, weil der Fahrer ja fehlt, aber: »Ungefähr 41 Prozent der Leute sagen, dass sie bereit sind, für ein Robotaxi mehr zu bezahlen«, berichtet Kampshoff. Als Grund für den höheren Preis werden beispielsweise der Vorteil einer geschützten Privatsphäre in einem Robotaxi genannt.

»Die Chinesen haben weniger Angst«

Diese etwas vereinfachte und damit provokative Aussage ist auf einen bemerkenswerten Unterschied in den verschiedenen Regionen zurückzuführen. Denn auf die Frage, ob die Regierung Robotaxis legalisieren sollte, haben in China mehr als 31 Prozent der Befragten mit einem eindeutigen Ja geantwortet, und zwar schon heute. 66 Prozent der Chinesen sagten zwar auch ja, aber erst in ein paar Jahren. Kampshoff: »In der Summe heißt das, dass 97 Prozent der Menschen, die wir in China befragt haben, mit „ja, warum nicht?“ antworten.« Im Gegensatz dazu sind in den USA und in Deutschland nur 11 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Regierungen heute voll autonome Fahrzeuge legalisieren sollten. Sollte die Legalisierung in ein paar Jahren erfolgen, wären in den USA immerhin 64 Prozent der Befragten dafür, in Deutschland sind es nur 54 Prozent. Kampshoff: »Warum sind die Menschen skeptisch? Ganz klar – es geht ihnen um die Sicherheit.«

Autonome Fahrer sind sicherer als menschliche – oder doch nicht?

Wie Kampshoff oben schon erwähnt hat: In dem Moment, indem ein Robotaxi Schwierigkeiten bereitet, findet das seinen Weg in die Schlagzeilen. Aber was heißt das, sind Robotaxis wirklich noch unsicherer als Autos, die ein menschlicher Fahrer lenkt?

Hier wird Kampshoffs Aussage vorsichtig: »Die ersten Daten deuten darauf hin, dass man in einem autonomen Fahrzeug 2,3-mal sicherer ist.« Er erklärt allerdings auch, dass die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, denn autonome Fahrzeuge sind beispielsweise mit geringerer Geschwindigkeit unterwegs, oder unter schwierigen Wetterbedingungen sind immer noch menschliche Fahrer involviert. Kampshoff betont aber auch: »Ein Unternehmen wie Waymo hat bislang noch keinen tödlichen Unfall verursacht. Auf der anderen Seite sind 95 Prozent aller Todesfälle bei Autounfällen auf menschliches Versagen zurückzuführen. Für letzteres gibt es drei Hauptgründe: Trunkenheit, zu schnelles Fahren oder abgelenktes Fahren, weil die Leute auf ihre Handys schauen.«

Ist autonom auch nachhaltig?

Unter der Voraussetzung, dass die meisten AVs auch EVs sind, ist zunächst die Frage zu klären, ob ein Batteriefahrzeug nachhaltiger als ein Verbrenner ist. Aus Sicht von Kampshoff ja, denn laut seiner Aussage produziert ein Elektroauto mit dem heutigen Strommix in den USA ungefähr ein Drittel der Umweltverschmutzung, die ein Verbrennungsmotor verursacht. Kampshoff weiter: »Wir sind überzeugt, dass optimierte elektrische Robotaxis die Emissionen um 60 Prozent gegenüber Privatfahrzeugen reduzieren können, gemessen in g/km.« Aus seiner Sicht liegt das größte Potenzial für die Realisierung dieser Einsparungen im Design und in der Supply-Chain. Kampshoff appelliert an die Hersteller, darauf zu achten, dass der Austausch von Teilen einfacher ist oder die Teile haltbarer zu machen. Aber auch, dass sie ein zweites Leben in Betracht ziehen, zum Beispiel im Hinblick auf Batterierecycling oder Materialrecycling. Kampshoff ist sich sicher: »Hier gibt es noch viel Spielraum.«

Autonom ist so oder so auf dem Vormarsch

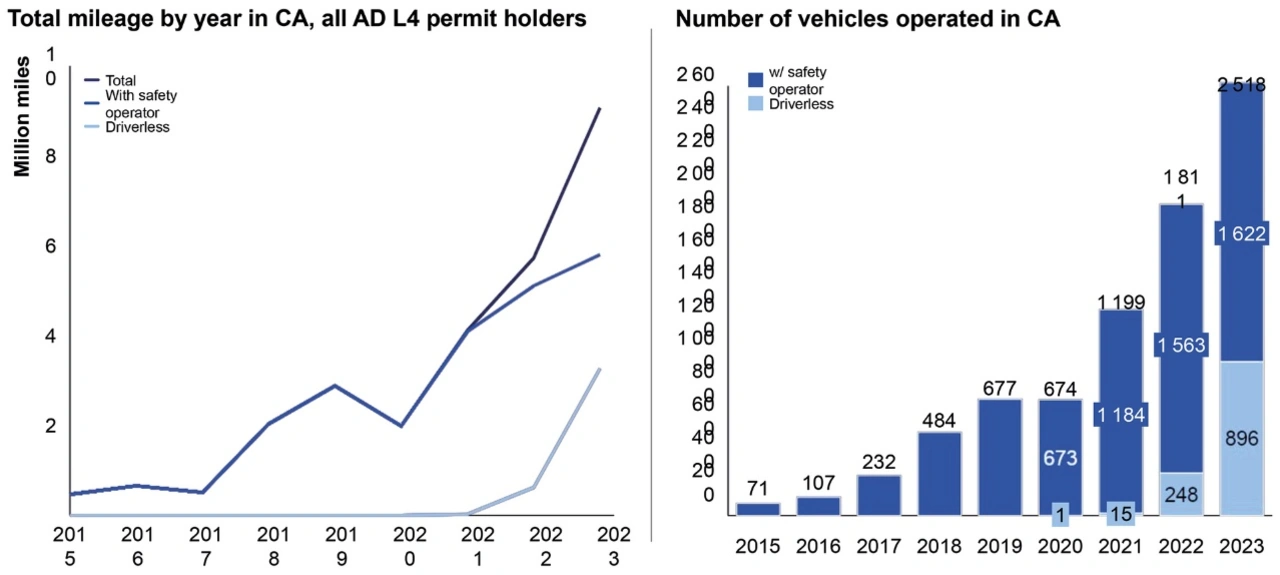

Zahlen aus dem Jahr 2023 aus Kalifornien belegen, dass die gefahrenen Meilen pro Jahr von allen Inhabern einer AD L4-Genehmigung (Automated Driving, Level 4) 2023 beinahe exponentiell gewachsen sind. »Ich bin mir sicher, dass das auch für 2024 gilt«, sagt Kampshoff. Gleichzeitig ist die Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge in Kalifornien deutlich gestiegen. Laut seiner Aussage fahren einige der Akteure bereits mehr als eine Million Meilen pro Woche oder mehr als 150.000 Fahrten pro Woche.

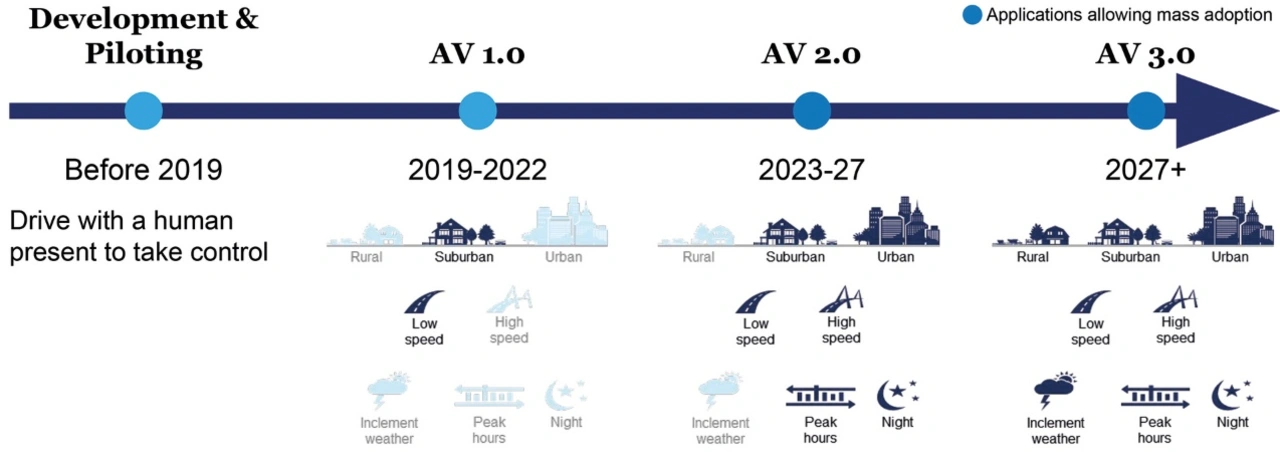

Auch wenn Kampshoff nicht vorhersagen kann, wann autonomes Fahren wirklich flächendeckend kommt, in einem Punkt ist er sich sicher: »Die Pilotphase liegt hinter uns. Wir befinden uns sozusagen in der frühen Adoptions- und Skalierungsphase.«