Gasmessung

Sensorik auf dem Prüfstand

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Leistungsmerkmale im Vergleich

Während der Ammoniak-Metalloxid-Sensor abgesehen von der Beaufschlagung mit Kohlenstoffdioxid eine fortbestehende Querempfindlichkeit aufwies, zeigte der Ammoniak-CCFET-Sensor weder bei Kohlenstoffdioxid noch bei Phosphin, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff und einer Vielzahl von VOC-Gasen eine Beeinflussung seiner Messergebnisse. Auch der Vergleich mit einer elektrochemischen Zelle zeigte ein ähnliches Bild.

Lediglich bei der Beaufschlagung mit Stickstoffdioxid wies die elektrochemische Zelle eine höhere Selektivität als der CCFET auf. Durch den integrierten zweiten Gas-Sensor besteht jedoch bei den Sensoren von Micronas die Möglichkeit, die bei einigen Gasen auftretenden Querempfindlichkeiten zu kompensieren.

Zu den dynamischen Eigenschaften gehören alle zeitabhängigen Parameter des Sensors wie die Einlaufzeit nach dem Einschalten. Diese kann z.B. bei einem elektrochemischen Sensor bis zu 12 Stunden und bei einem Metalloxid-Sensor ca. 20 Minuten betragen. Der CCFET-Sensor hingegen ist in wenigen Sekunden nach dem erstmaligen Einschalten bzw. Sekundenbruchteile nach dem Aufwachen aus dem Sleep Mode einsatzbereit.

Neben der Einlauf- zählt auch die Ansprechzeit zu den wichtigen dynamischen Parametern. Die Ansprechzeit wird definiert als Summe aus Verzögerungszeit, d.h. wie lange der Sensor benötigt, um auf eine Konzentrationsänderung zu reagieren, und der Anstiegszeit, d.h. wie lange der Sensor benötigt, um vom Beginn des Signals 90 % (ta90) des Signalmaximums zu erreichen. Auch hier schnitt der CCFET mit ta90 = 81 s besser als seine Metalloxid-Konkurrenten mit ta90 = 90 s ab.

Langzeit-Absolutwertmessungen kleiner Konzentrationen in Dauer-Exposition werden beispielsweise bei der Luftqualitätsüberwachung am Arbeitsplatz oder auch im landwirtschaftlichen Bereich benötigt. Das Prinzip des CCFET-Sensors unterliegt derzeit Einschränkungen hinsichtlich der Signaldrift über lange Zeiträume unter Dauer-Exposition. Micronas hat jedoch hierzu applikative Lösungen in Form von Kalibrierverfahren und Betriebsmodi des Sensor-Chips entwickelt.

Eine besondere Form der Signaldrift ist die Hysterese: Nach einer definierten ansteigenden und einer darauffolgenden rückläufigen Konzentrationsänderung wird der Anfangswert, hier Startkonzentration 0 ppm, nicht wieder erreicht. Im Gegensatz zum Metalloxid-Sensor besitzt der CCFET in der Regel keine Hysterese.

Lediglich bei einer äußerst intensiven Beaufschlagung mit Ammoniak kann es zu einer geringen Hysterese von wenigen mV kommen. Mit Hilfe der integrierten Heizung, die optional hinzugeschaltet werden kann, besteht jedoch die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Der Metalloxid-Sensor hingegen besitzt nach einer Ammoniakbeaufschlagung mit mittleren oder hohen Konzentrationen eine dauerhafte Hysterese.

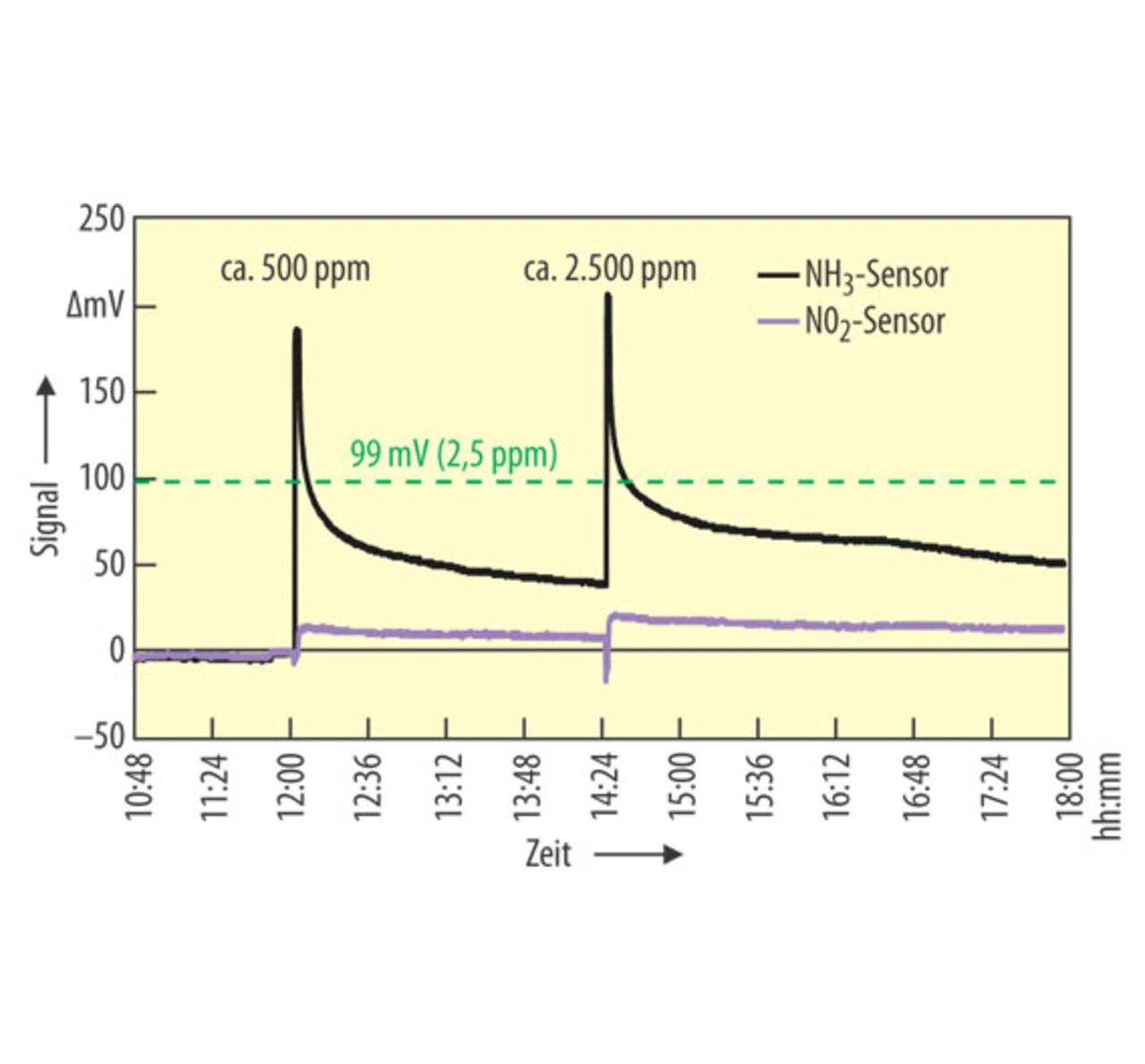

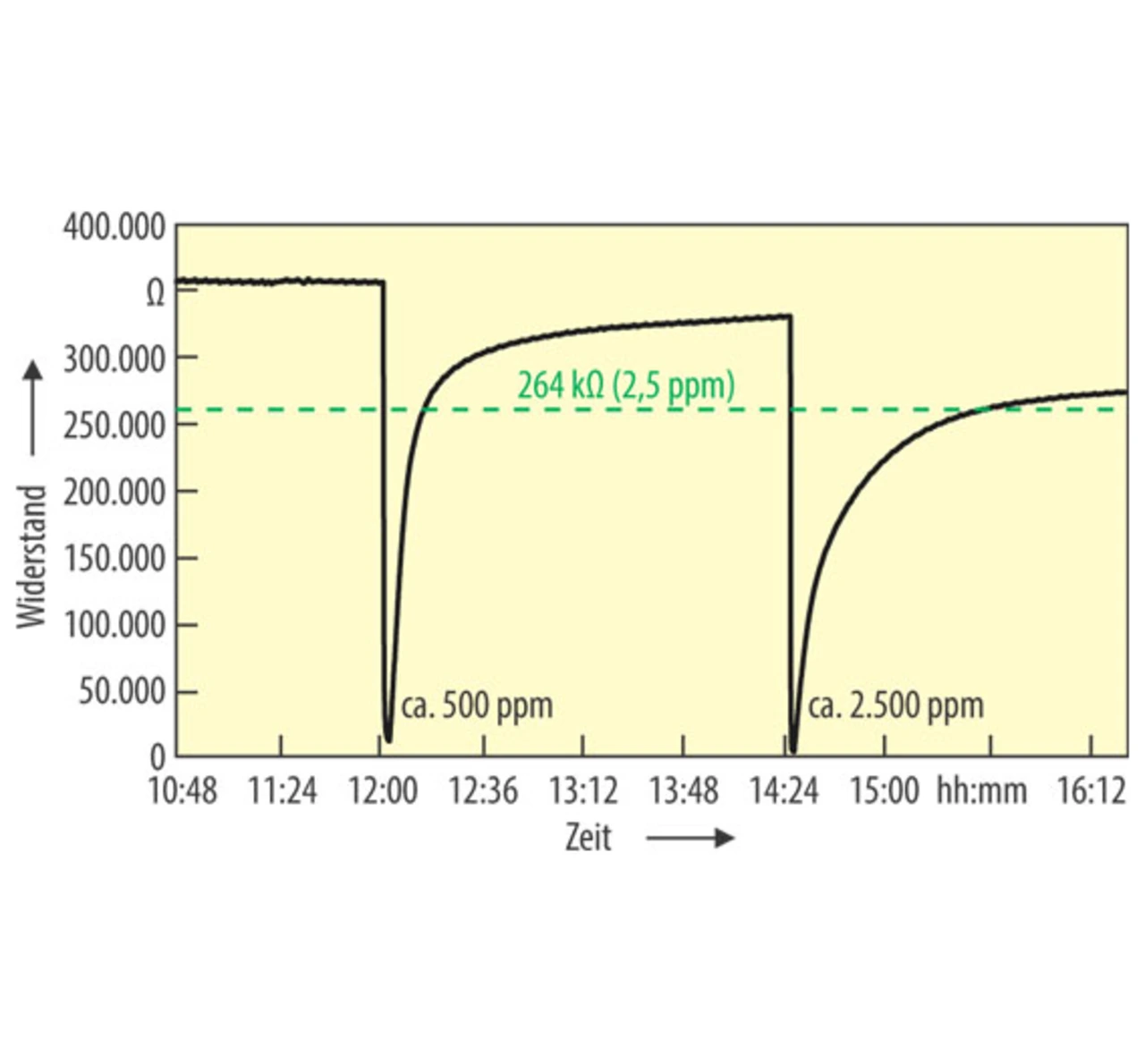

Neben der Hysterese spielt auch die Erholungszeit eines Sensors nach einer Beaufschlagung mit Gaskonzentrationen oberhalb des spezifischen Messbereichs eine Rolle. Hierbei geht es um den Zeitraum, den ein Sensor benötigt, um wieder messbereit zu sein. Bei den durchgeführten Versuchen wurde angenommen, dass die Gas-Sensoren bei einem Konzentrationssignal von 2,5 ppm wieder messbereit seien.

Die Gas-Sensoren wurden mit 500 ppm und 2.500 ppm jeweils ca. ein bis zwei Minuten lang beaufschlagt. Nach dem 500-ppm-Schub benötigte der CCFET lediglich vier Minuten, bis er wieder messbereit war (Bild 4), während der Metalloxid-Sensor nach ca. 13 Minuten betriebsbereit war. Nach dem Overflow mit 2.500 ppm brauchte der CCFET nur ca. acht Minuten, der Metalloxid-Sensor jedoch fast das 10-fache der Zeit (ca. 78 Minuten), bis er wieder messbereit war (Bild 5).

Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen erweist sich die CCFET-Sensorik bzw. mySENS-Technologie als eine Sensor-Technologie mit hohem Potenzial. Ihre Stärken sind die geringe Querempfindlichkeit, der große dynamische Bereich, die schnelle Erholungszeit nach einem Overflow und die kurze Einlaufzeit. Darüber hinaus besitzen sie einen geringen Energiebedarf, eine geringe Baugröße und erfordern auf Grund der digitalen Schnittstelle abgesehen von einem Mikrocontroller keine weiteren peripheren Bauelemente.

Messgeräte-Hersteller sind somit in der Lage, ihre Module mit einer Vielzahl von Sensoren auszustatten, um ihre Produkte hinsichtlich Zuverlässigkeit und Selektivität zu verbessern oder zusätzliche Funktionen zu integrieren.

- Sensorik auf dem Prüfstand

- Einflussgröße Luftfeuchtigkeit

- Leistungsmerkmale im Vergleich