Industrie-4.0-Index

Große Erwartungen an Industrie 4.0

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kreative Bereiche profitieren von klaren Prozessen

Ein erstes Hindernis ist dabei das Selbstverständnis, das nach wie vor in vielen Entwicklungsabteilungen vorherrscht: Kreativität könne man nicht in strukturierte Prozesse fassen. Ein großer Irrtum, hinter dem die Angst steckt, in ein mentales Korsett gepackt zu werden. Doch klare, schlanke Entwicklungsprozesse fördern im Gegenteil den kreativen Anteil der Arbeit, da sie Mitarbeiter von lähmender, ineffizienter Routine befreien. Industrie 4.0 macht das Wünschenswerte nun zur Notwendigkeit: Werden digitale Prozesse mit unklaren Strukturen in der realen Welt gekoppelt, entsteht Chaos – und das nicht nur in den Entwicklungsabteilungen.

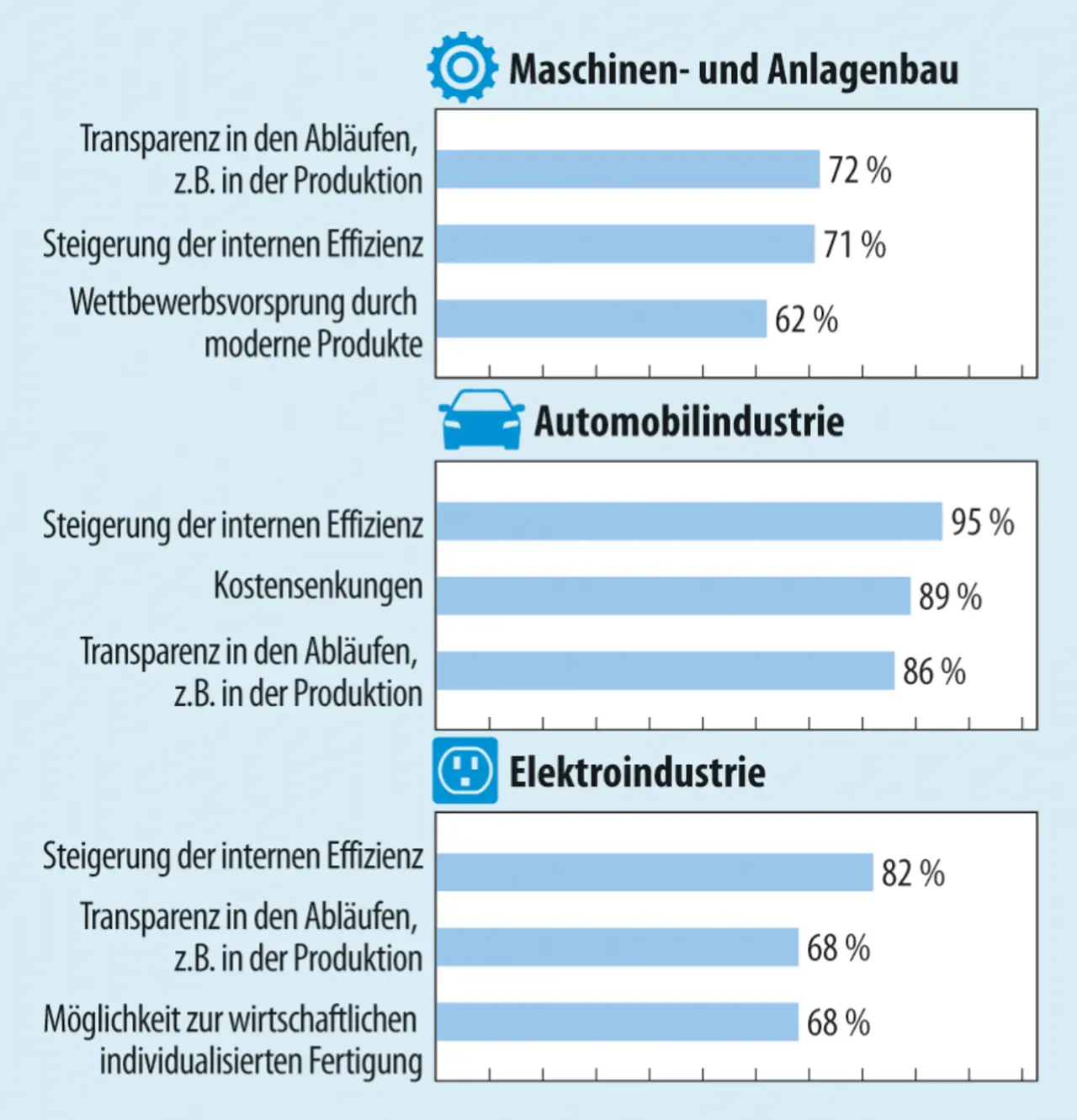

Dementsprechend sollten Unternehmen nicht mit falschen Erwartungen an die digitale Transformation herantreten (Bild 2). Immerhin versprechen sich 82 Prozent davon eine Steigerung der internen Effizienz. Industrie 4.0 kann das zweifellos leisten, doch macht sie schlechte, verschwenderische Prozesse nicht plötzlich effizient. Es bleibt dabei, der kritische Blick auf die Organisation, die Strukturen und auch die Unternehmenskultur ist unerlässlich, erst dann kann Industrie 4.0 das erhoffte Potenzial entfalten. Ebenso sieht es bei der Transparenz der Produktionsabläufe aus, das zweitwichtigste Motiv laut der Staufen-Umfrage. Das soll Unternehmen allerdings nicht davon abhalten, mit der digitalen Transformation zu starten und parallel die internen Strukturen und Prozesse anzupassen.

Technologie allein macht nicht effizienter

Es mangelt noch ein wenig an dem nötigen Erfindergeist und der Aufbruchstimmung. Automatisieren, Prozesse digitalisieren, Transparenz schaffen, das sind alles wichtige Elemente, greifen aber viel zu kurz. Unternehmen haben neues Wertschöpfungspotenzial zu wenig im Blick. Auch das zeigt sich am Umsetzungsgrad von Industrie 4.0 in den verschiedenen Bereichen. Service, Vertrieb, Instandhaltung und Aftersales sind bisher erst in 27 Prozent der Betriebe von der digitalen Transformation erfasst. Dabei bieten sich gerade hier Optionen, die Wertschöpfung über den Verkaufsabschluss von Produkten hinaus mit nachgelagerten Serviceleistungen aufzubauen.

Gerade für die Elektroindustrie ist erstaunlich, dass neue oder erweiterte Geschäftsmodelle noch eine derart geringe Rolle spielen. Immerhin weiß doch zumindest das Verbrauchersegment nur zu gut, welche Wertschöpfung mit digitalen Erweiterungen physischer Produkte zu erreichen ist. Bereits 56 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass Industrie 4.0 das Geschäftsmodell verändern wird. Nun ist es an der Zeit, auch entsprechend zu handeln. Nie zuvor war es so leicht für branchenfremde Konkurrenten, sich zwischen Kunde und Anbieter zu schieben. Gerade dieses Disruptionsrisiko schätzen viele noch viel zu gering ein.

Träges Denken ist ein Risiko

Nicht einmal jedes fünfte Unternehmen glaubt, dass in den kommenden zwei Jahren neue Wettbewerber das eigene Geschäftsmodell angreifen könnten. Selbst für den Fünfjahreszeitraum befürchtet das nicht einmal die Hälfte. Bei der Entwicklung von rein digitalen Produkten in solchen Zeitspannen zu denken, geht jedoch weit an der Realität vorbei. Das mag daran liegen, dass in der Elektroindustrie disruptive Konkurrenz vor allem aus den eigenen Reihen erwartet wird.

Zwei Drittel der Unternehmen glauben an einen Angriff von direkten Marktbegleitern. Nur 37 Prozent sehen die Gefahr von komplett Branchenfremden – z.B. aus dem Bereich Software. Der aber hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, wie mit wenig Ressourcen, Zeit und Kosten bestehende Geschäftsmodelle anderer Branchen ins Wanken gebracht werden können.

Dabei haben digitale Produkte und Produktmerkmale einen hohen strategischen Stellenwert für die Elektroindustrie – 64 Prozent rücken sie in den Fokus. Drei von zehn haben die Digitalisierung zudem zur Chefsache erklärt, indem sie einen Chief Digital Officer oder einen Chief Innovation Officer benannt haben beziehungsweise kurz vor diesem Schritt stehen. Doch das nützt wenig, wenn die bevorstehende Zeitenwende nicht akzeptiert wird. Dafür braucht es einen mentalen Wandel.

Denken in Fünf- oder gar Zehnjahresräumen, die falsche Gewissheit, mit dem bestehenden Geschäftsmodell auf unbegrenzte Zeit auf der sicheren Seite zu sein, digitale Konkurrenz nicht ernst nehmen: Das alles sind Symptome einer Unternehmenskultur, die zunehmend in Bedrängnis geraten wird. Mit rein technologischen Mitteln ist das nicht zu beheben, denn Industrie 4.0 findet vor allem in den Köpfen statt.

- Große Erwartungen an Industrie 4.0

- Kreative Bereiche profitieren von klaren Prozessen

- Der Autor