Thermische Auslegung von Umrichtern und Schaltschränken in der Antriebstechnik

Verluste minimieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Umrichter im Schaltschrank

Nun soll als Beispiel ein Standard-Schaltschrank in den Abmessungen (B × H × T) von 2000 × 600 × 600 mm³ betrachtet werden. Unter Berücksichtigung der direkten Anreihbarkeit und des Platzbedarfes für Kabelkanäle und einiger sonstiger Komponenten lassen sich theoretisch zwölf wie oben und in der Tabelle beschriebene Geräte dieser Baugröße unterbringen.

Bild 3 zeigt eine beispielhafte Anordnung. Diese hohe Leistungsdichte ist möglich, weil sowohl Halbleiter- als auch Umrichter-Hersteller in den vergangenen Jahren massiv daran gearbeitet haben, solche Geräte kompakter zu gestalten. Auf Seiten der Halbleiter-Hersteller geschah dies durch höhere Sperrschichttemperaturen [8] [9] und neue Gehäusebauformen, auf Seiten der Umrichter-Hersteller durch leistungsfähigere Lüfter, kompaktere Steuerelektronik und das Ermöglichen der direkten Anreihbarkeit [4]. Die Nachteile offenbaren sich aber bei Aufstellung einer Verlustleistungsbilanz für den kompletten Schaltschrank. Es ergeben sich unter Vernachlässigung der Verluste in der Verkabelung und in den weiteren Komponenten annähernd 3400 W und damit eine Gesamtverlustleistung, die nur unter Anwendung von Schaltschank-Klimageräten oder Luft-Wasser-Wärmetauschern aus diesem kleinen Volumen abführbar ist [1].

Die heute typischen Lösungen zum thermischen Management für Schaltschränke hoher Schutzart und großer Verlustleistung aus einer Vielzahl kleiner Geräte sind alle mit erheblichen Nachteilen verbunden:

Filterlüfter

- Begrenzte Leistungsfähigkeit

- Geräuschentwicklung

- Verlustleistungsabfuhr in die unmittelbare Umgebung

- Kein Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und Schadgase

- Regelmäßiger Wartungsbedarf (Austausch der Filtermatten)

Schaltschrank-Klimageräte mit Kompressor

- Hoher zusätzlicher Energieverbrauch, je nach Temperaturniveau und Leistungsklasse 60 % bis 160 % der abzuführenden Leistung [2]

- Abwärme aus dem Schrank zuzüglich der Verluste des Klimagerätes wird in die unmittelbare Umgebung abgeführt

- Geräuschentwicklung

Luft-Wasser-Wärmetauscher mit zentraler Rückkühlanlage mit Kältemaschine

- Kondenswasser an externen Rohrleitungen

- Aufwendige Projektierung einer zusätzlichen zentralen Hilfsanlage

Will man eine hohe Schutzart erreichen, ohne aufwändige Kühlmethoden zu verwenden, übersteigt selbst die Montage eines einzigen Gerätes das Wärmeabfuhrvermögen eines Schaltschranks dieser Größe. Für den Konstrukteur des Schaltschranks führen nur zwei Wege aus diesem Dilemma:

- Eine aufwändige Betrachtung der tatsächlich auftretenden Lastspiele und der thermischen Zeitkonstanten des Schaltschranks, um die bisherige Worst-Case-Betrachtung verlassen zu können.

- Die Verwendung der Option der Flanschmontage, um den Großteil der Verluste unmittelbar nach außen führen zu können.

Bei der Flanschmontage zeigt sich nun der Vorteil der Integration der DC-Drossel in den Umrichter: So kann auch die relative große Verlustleistung der DC-Drossel (Bild 2) direkt nach außen abgeführt werden.

Auf ein dezentrales Konzept zu wechseln ist hier auch nicht wirklich attraktiv, da sich die Leistung von 5,5 kW je Antrieb heute an der Grenze dessen befindet, was dezentral gut zu realisieren ist.

Möglichkeiten zur Verlustleistungsreduktion

Vor dem Hintergrund der aufwändigen konstruktiven Maßnahmen zur Abführung der Verlustwärme im Gesamtsystem erscheint eine Betrachtung von möglichen Ansätzen zur Reduktion der Verlustleistung sinnvoll. Dazu werden im Folgenden verschiedene Varianten diskutiert.

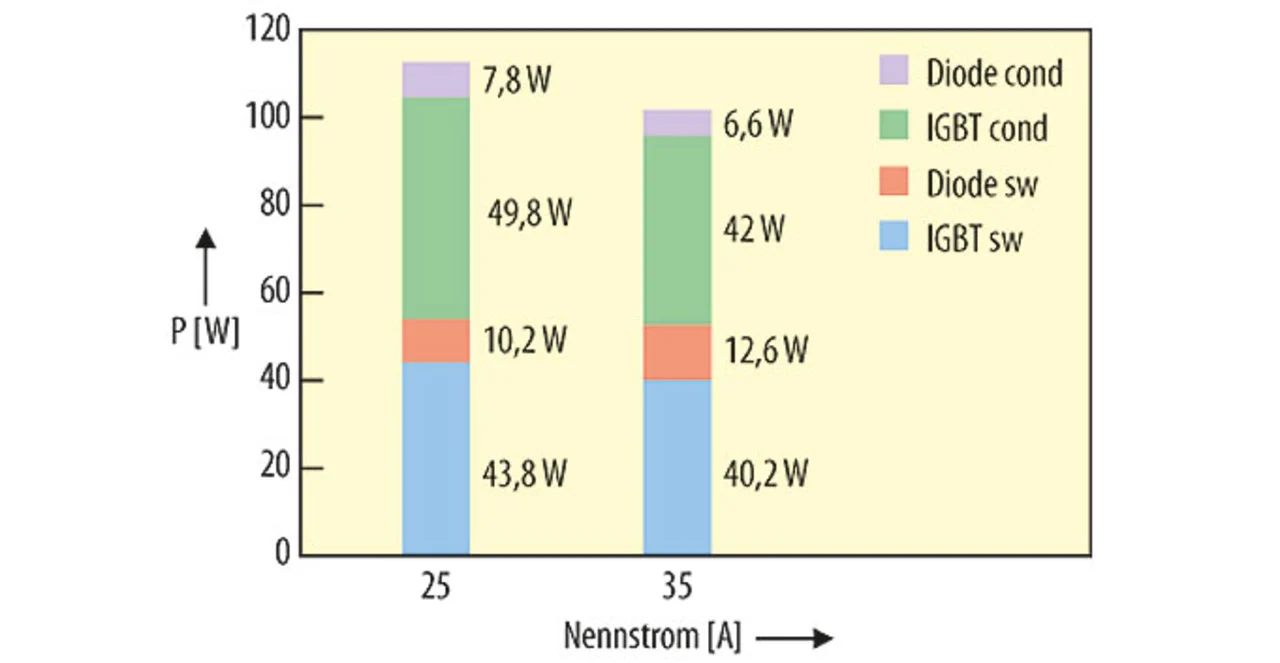

Überdimensionierung der Leistungshalbleiter

Ein möglicher Ansatz, die Verlustleistung zu reduzieren, ist die Überdimensionierung der Leistungshalbleiter unter Beibehaltung der verwendeten Technologie auf Silizium-Basis. Dies soll hier für einen Umrichter für 5,5 kW Motorleistung beispielhaft vorgestellt werden. Dafür wurden mittels IPOSIM-online [7] die Verluste für PIM-Module mit 25 A Nennstrom (FP25R12W2T4 [5]) und mit 35 A Nennstrom [6] miteinander verglichen. Hier sind die Leit- („cond“) und Schaltverluste („sw“) jeweils für den IGBT und für die Diode getrennt aufgeschlüsselt. Wie man in Bild 4 sieht, bringt dies aber nur minimale Vorteile. Hierfür sind zwei Aspekte ausschlaggebend:

- Die Schwellenspannung der bipolaren Strukturen (IGBT, Freilaufdiode, Gleichrichterdiode) bleibt unverändert. Größere Chipflächen beeinflussen nur den durch den differenziellen Widerstand bedingten Anteil der Durchlassverluste.

- Bei Freilaufdioden in Silizium-Technologie nehmen die Recovery-Verluste bei kleinen Schaltströmen mit der Chipfläche zu.

Bei einer noch weiter gehenden Überdimensionierung steht der Mehraufwand bei diesen Voraussetzungen in keinem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen, da mit der nächsten Stromklasse auch zu einer größeren Modulbauform gewechselt werden muss.

- Verluste minimieren

- Umrichter im Schaltschrank

- Verwendung von unipolaren SiC-Bauelementen