Geomagnetische Stürme

Sonnensturm beeinflusst Fernwirknetze

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Fernwirknetze und Fernmeldenetze

Eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Netztypen erscheint im ersten Moment vielleicht unsinnig. In beiden Netzarten werden Fernmeldeleitungen verwendet. Man kann aber bei näherer Betrachtung wesentliche Unterschiede feststellen:

Ein Fernwirknetz zur Datenübertragung von Steuer- und Kontrollsignalen ist im Normalfall entlang der zu überwachenden Einrichtungen linear aufgebaut. Da sich beispielsweise Versorgungsnetze oder Bahnlinien über große Entfernungen erstrecken, haben auch die Datenleitungen eine entsprechende Länge. Die Signaldämpfung ist aber (unter anderem) von der Leitungslänge und vom Durchmesser der Kupferadern abhängig, daher werden hier Kabel mit einem Aderndurchmesser von 0,8 bis 1,4 mm verwendet. Bezogen auf die Auswirkungen von GICs ist auch die beträchtliche Länge der einzelnen Kabelabschnitte – zum Beispiel zwischen zwei Unterstationen – entscheidend.

Ein Fernmeldenetz ist meist von sternförmiger Struktur. Ein klassisches Beispiel wäre das Anschlussnetz (Access-Netz) von Telefongesellschaften. Von einer zentralen Stelle aus (früher Vermittlungsstelle) gehen Hauptkabel zu vielen Kabelverzweigern (KVz). Von dort wiederum führen Verzweigerkabel zu den Endstellen (Kunden, Teilnehmern). Der wesentliche Unterschied zu Fernwirknetzen besteht in der Leitungslänge, die selten 4,5 km überschreitet. Der Aderndurchmesser liegt zwischen 0,35 mm und 0,6 mm.

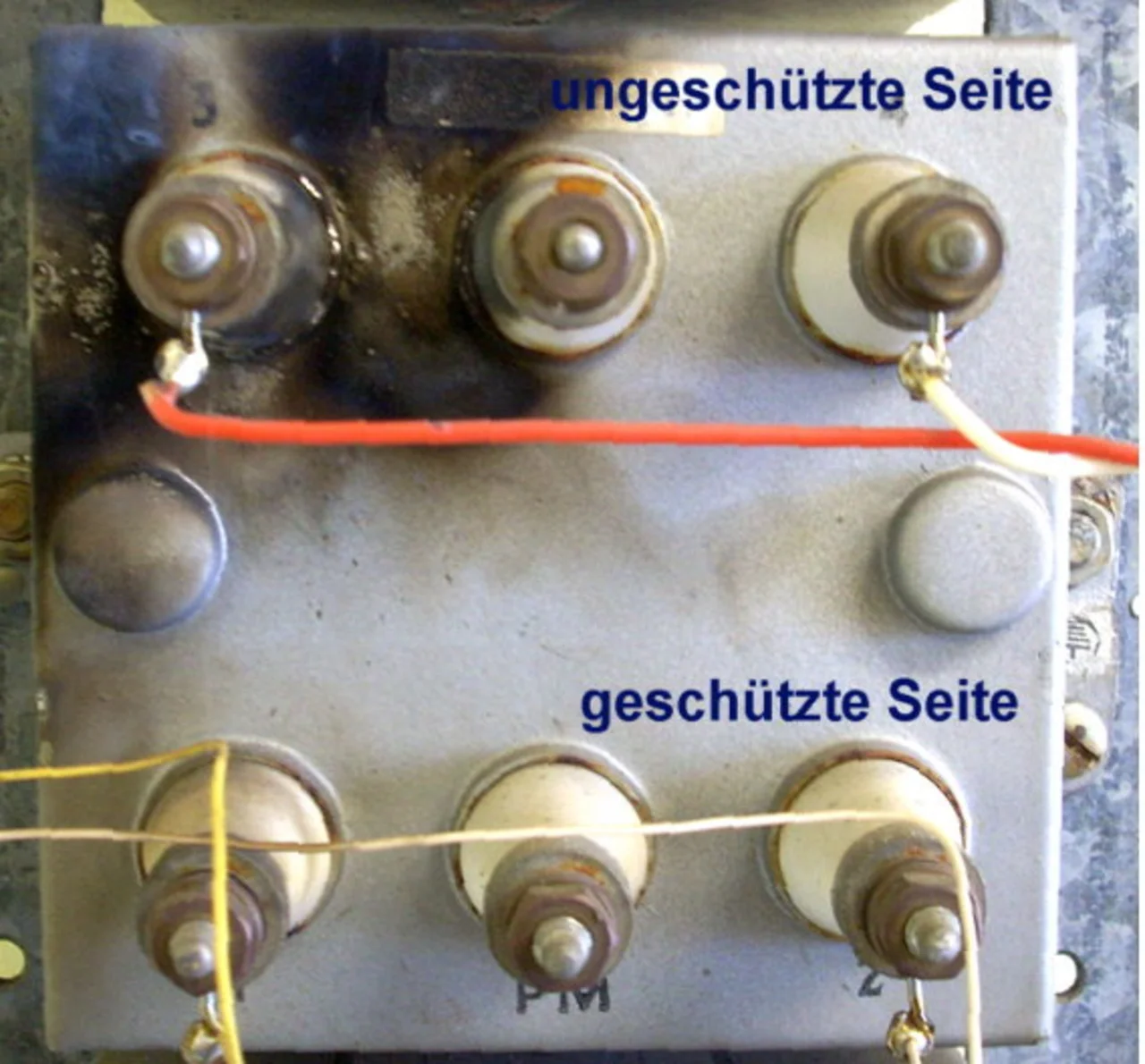

Alle metallischen Kabel unterliegen starken Einflüssen durch atmosphärische Entladungen (Blitzbeinflussung). Ein entsprechend ausgelegter Überspannungsschutz durch gasgefüllte Überspannungsableiter (ÜsAG) gewährleistet die Betriebssicherheit der Kabelnetze. Im Bereich dichter Bebauung (Stadtgebiet) wird in Fernmeldenetzen auf der Kundenseite allerdings oft auf einen Blitzschutz verzichtet.

In ausgedehnten linearen Netzen kommt dem Überspannungsschutz eine besondere Bedeutung zu. Hier treten zusätzlich auch noch andere Quellen für Überspannungen auf: Ein Erdschluss einer Hochspannungsleitung induziert beträchtliche Energien in ein Fernwirkkabel. Im Bahnbetrieb fließen – besonders beim Anfahren elektrischer Lokomotiven – enorme Traktionsströme.

Jobangebote+ passend zum Thema

Eine Übertragungsstrecke von A nach B besteht also nicht nur aus den Übertragungsgeräten auf beiden Seiten und dem Kabel dazwischen. Bei einer genauen Betrachtung müssen berücksichtigt werden:

- Die Isolationsverhältnisse der Stromversorgung

- Das Übertragungsgerät (z.B. ein Modem) am Ort A

- Der Überspannungsschutz an A und (so erforderlich) strombegrenzende Elemente

- Durchmesser, Länge und Isolationsmaterial des Kabels

- Evtl. vorhandene Schutzübertrager (Abriegelungstrafos)

- Der Überspannungsschutz an B

- Das Übertragungsgerät (z.B. ein Modem) am Ort B.

Überspannungsableiter sind meist Gasentladungsstrecken. Zwei oder drei Elektroden befinden sich in einem bestimmten Abstand zueinander in einem Glas- oder Keramikgehäuse in Edelgasatmosphäre. Oberhalb einer definierten Spannung zünden diese Entladungsstrecken und leiten die Überspannung gegen das Erdpotential ab. Zusätzlich begrenzen sie die Spannung zwischen den beiden Leitern der verwendeten Kupfer-Doppelader. Jedes Adernpaar wird einzeln geschützt.

Der GIC und die Auswirkungen auf Fernmeldeleitungen

An dieser Stelle ist ein etwas genauerer Einblick in die Elektrotechnik erforderlich: Die an der Erdoberfläche erwartete Spannungsdifferenz wird mit etwa 10 V pro km angenommen. Bei einer Leitungslänge von 10 km ist also eine Spannungsdifferenz von 100 V zu erwarten. Wenn an beiden Leitungsenden Überspannungsableiter mit einer Ansprechspannung von 60 V installiert sind, werden diese wohl zünden und dann einen geringen elektrischen Widerstand aufweisen.

Der Widerstand einer 10-km-Fernwirkleitung (Kupfer-Doppelader) mit einem Durchmesser von 1,2 mm wäre in diesem Falle mit 75 Ohm anzusetzen. Wichtig: Hier ist nicht der sog. Schleifenwiderstand entscheidend, beide Adern sind als parallelgeschaltet zu betrachten. Der Strom in der Leitung beträgt also etwa 1,3 A. Die auf der Leitung entstehende Wärmeleistung ist dann 133 W. Das sind 13,3 W pro km. Diese Energie kann durchaus schon das Isoliermaterial der Adern schädigen.

Was ist also tun? Die Antwort ist – auch für Nicht-Elektriker – leicht abzuleiten:

Es sollte kein Strom fließen, die Überspannungsableiter sollten also möglichst nicht zünden (Ansprechspannung von 180 V oder 230 V), eine elektrische Isolation zwischen Ort A und Ort B (Schutzübertrager) sollte vorhanden sein sowie Übertragungseinrichtungen an beiden Orten, die eine entsprechende Überspannungsverträglichkeit aufweisen.

Nun benötigt ein Anwender leider oft eine gleichstromdurchlässige Leitung. Das ist bei Diensten wie ISDN, Fernspeisung von Geräten oder für das gute alte analoge Telefon (POTS) der Fall. Damit verbieten sich wiederum Schutzübertrager, denn sie können keine Gleichspannung übertragen. In diesem Falle ist eine sorgfältige Prüfung der verwendeten Geräte auf entsprechende (eingebaute) Mittel für eine Strombegrenzung anzuraten. Üblicherweise werden für diesen Fall Schmelzsicherungen oder sog. PTC-Widerstände eingesetzt. Sie erhitzen sich und begrenzen durch Widerstandserhöhung den fließenden Strom, schützen also Gerät und Leitung vor Zerstörung. Fließt kein Fehlstrom mehr, stellen sich diese Elemente wieder in den Ursprungszustand zurück.

Fazit

Ein GIC, hervorgerufen durch einen koronalen Massenauswurf, ist für den Betreiber von (Kupfer-) Fernwirknetzen nicht so dramatisch wie für den Betreiber von Hochspannungsleitungen: Die Auswirkungen sind beherrschbar. Man sollte den GIC aber nicht vergessen: das Fernwirknetz und die dafür festgelegten technischen Regeln sollten überprüft werden, die Isolation ist – wenn möglich – das Mittel der Wahl. Strombegrenzende Einrichtungen sollten – besonders bei größeren Aderndurchmessern – vorhanden sein.

- Sonnensturm beeinflusst Fernwirknetze

- Fernwirknetze und Fernmeldenetze