Metallbearbeitung mit Sonnenenergie

Prozesswärme mittels Solarthermie erzeugen

»10 Prozent des erzeugten Energiebedarfs werden in Deutschland für industrielle Prozesswärme benötigt. Der Anteil solar produzierter Prozesswärme ist hierzulande aber leider gering«, sagt Marcus Walder, Produktionsleiter von Alanod Solar.

Walder ist überzeugt, dass Solarthermie auf Basis von Parabolrinnenkollektoren einen entscheidenden Beitrag leisten kann, um industrielle Prozesswärme zu erzeugen.

In vielen industriellen Produktionsprozessen wird Sattdampf eingesetzt, um Wärme an verschiedene Verbraucher zu verteilen. Alanod, ein Hersteller von hochreflektiven Aluminiumbändern, u. a. für die Beleuchtungs- und Solarindustrie, testete in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Projektpartnern aus Industrie und Forschung solare Prozesswärmeerzeugung mit Parabolrinnenkollektoren im direkten Betrieb.

Energie & Technik: Sie haben an einem vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geförderten Pilotprojekt teilgenommen. Worum ging es dabei?

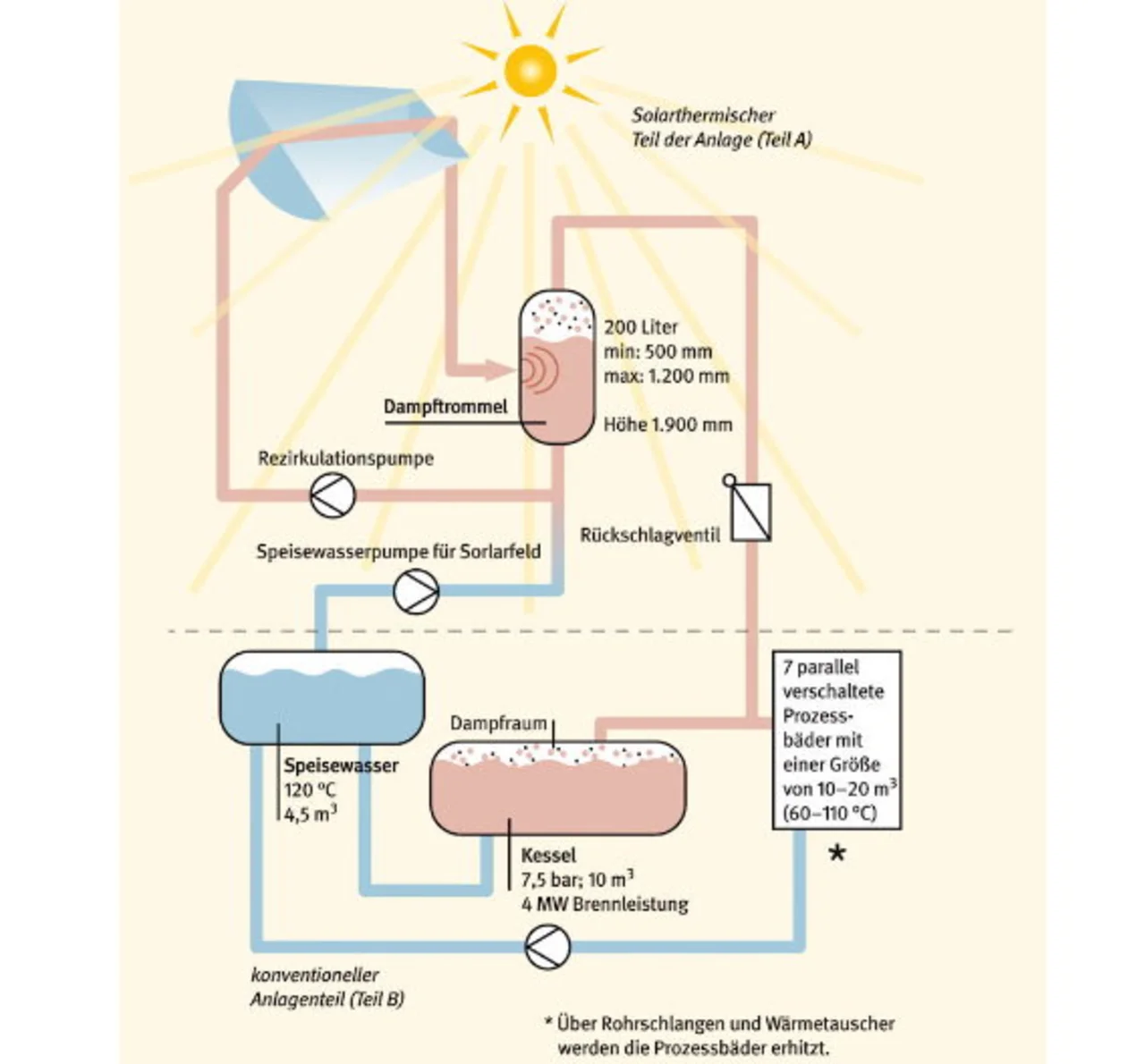

Wir produzieren Aluminiumbänder u. a. für Sonnenkollektoren und benötigen Sattdampf, um die dafür notwendigen chemischen Bäder auf Temperaturen zwischen 60 und 110 °C zu erwärmen. Für das Pilotprojekt haben wir zwölf einachsig der Sonne nachgeführte Reflektoren auf dem Dach der Produktionshalle installiert.

Wie funktioniert das Verfahren?

Einachsig nachgeführte Parabolrinnenkollektoren sind gebogene Spiegel, die das Sonnenlicht auf eine Brennlinie konzentrieren. Dort verlaufen Absorberrohre, die die Sonnenstrahlen in Wärme umsetzen. Eine Pumpe leitet Wasser aus der Dampftrommel solange durch die Absorberrohre, bis die notwendige Temperatur und ausreichend Druck entstehen, um ein Rückschlagventil zur Dampfschiene der Produktion zu öffnen. Dafür ist in der Trommel ein Niveau zwischen 500 und 1200 mm notwendig. Um das zu erhalten, wird Speisewasser aus der Produktions-Dampfkesselanlage nachgeführt.

Was unterscheidet die von Alanod getestete Technik von bisherigen Verfahren?

Parbolrinnenkraftwerke setzen meist ein synthetisches Thermalöl als Wärmeträger ein. Wärmetauscher geben die Wärme an einen Wasserdampfkreislauf ab. Dort wird Wasser unter Druck verdampft und weiter überhitzt. Im Gegensatz dazu wird bei der Direktverdampfung Wasser sofort erhitzt und verdampft.

Welche Vorteile bietet das Verfahren der solaren Prozesswärme?

Das Verfahren, in den Absorbern der Parabolrinnenkollektoren den Dampf direkt zu erzeugen, erreicht einen hohen Wirkungsgrad und vereinfacht gleichzeitig die Anlagentechnik, weil zum Beispiel Wärmetauscher wegfallen.

Für welche Anwendungsbereiche eignet sich diese Technik?

Es gibt eine Vielzahl an Bereichen. So eignet sich die Technik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für die chemische Industrie, für Wäschereien, für Trocknungsprozesse, für die Landwirtschaft und für die Metallverarbeitung. Aber auch das Erhitzen chemischer Bäder und die Erzeugung solarer Kälte und Heißluft im Trockenofen sind mögliche Anwendungsbereiche.

Hat das Pilotprojekt weitere Ergebnisse gebracht?

Weil wir die Gewinnung solar erzeugter Prozesswärme im direkten Betrieb getestet haben, konnten wir Faktoren wie Volumenströme und Pumpenleistung optimieren, so dass die Parabolrinnenkollektoren jetzt zuverlässig solaren Prozessdampf produzieren.

Eine interessante Alternative ist die solare Prozesswärme in südlichen Regionen mit ausreichend Platz und einer entsprechenden Infrastruktur. In Deutschland schränken Faktoren wie limitierte Flächen, begrenzte Sonnenstunden und die Witterungsbedingungen, die ein Entleeren des Systems ab November erfordern, die Erträge ein.