Optimierte Energiespeicher

Neue Methode verlängert Lebensdauer von Zink-Batterien drastisch

Forscher der Technischen Universität München (TUM) haben eine neue Methode entwickelt, die die Lebensdauer von wässrigen Zink-Ionen-Batterien um mehrere Größenordnungen verlängern könnte. Statt ein paar Tausend sollen sie künftig mehrere 100.000 Lade- und Entladezyklen überstehen.

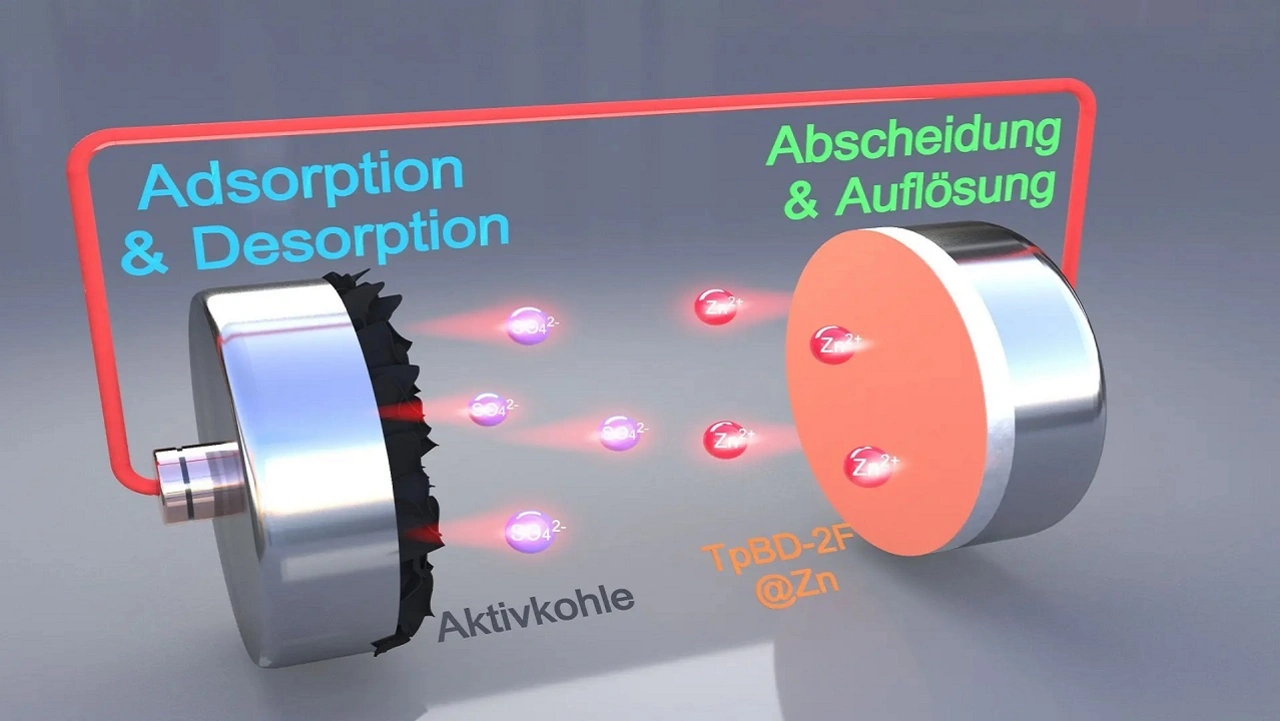

Der Schlüssel zu der Innovation ist eine spezielle Schutzschicht für die Zink-Anoden der Batterien. Diese Schicht behebt bisherige Probleme, wie das Wachstum von nadelförmigen Zinkstrukturen – den sogenannten Zink-Dendriten – sowie unerwünschte chemische Nebenreaktionen, die Wasserstoffbildung und Korrosion auslösen.

Die Forscher um Prof. Roland A. Fischer, Inhaber des Lehrstuhls für Anorganische und Metallorganische Chemie an der TUM School of Natural Sciences, verwenden hierfür ein besonderes Material: ein poröses organisches Polymer namens TpBD-2F. Dieses Material bildet einen stabilen, hauchdünnen und hochgeordneten Film auf der Zink-Anode, der die Zink-Ionen durch Nano-Kanäle sehr effizient fließen lässt und gleichzeitig Wasser von der Anode fernhält.

Jobangebote+ passend zum Thema

Zink-Batterien als kostengünstiger Ersatz für Lithium-Ionen-Batterien

Da Lei, Doktorand und Erstautor der im Journal »Advanced Energy Materials« publizierten Forschungsarbeit, erklärt: »Zink-Ionen-Batterien mit dieser neuen Schutzschicht könnten Lithium-Ionen-Batterien bei der Speicherung von Energie in großem Maßstab ersetzen – etwa in Kombination mit Solar- oder Windkraftanlagen. Sie halten länger, sind sicherer und Zink ist zudem günstiger und einfacher verfügbar als Lithium.«

Lithium bleibt zwar eine erste Wahl für mobile Anwendungen wie Elektroautos oder tragbare Geräte, doch die höheren Kosten und Umweltbelastungen machen es für den großflächigen Einsatz zur Energiespeicherung weniger attraktiv.

Prof. Roland A. Fischer ergänzt: »Wir haben schon einen ersten Prototyp im Format einer Knopfzelle entwickelt. Ich sehe keinen Grund, warum sich unsere Erkenntnisse nicht auch auf größere Anwendungen übertragen ließen. Jetzt sind Ingenieurinnen und Ingenieure gefragt, um die Idee aufzugreifen und passende Produktionsverfahren zu entwickeln.«