Gebäudeautomatisierung ermöglicht nicht nur Komfort, sondern auch Energieverbrauchs-Optimierung

Mehr Energieeffizienz durch Gebäudeautomatisierung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Einsparpotential durch Gebäudeautomatisierung

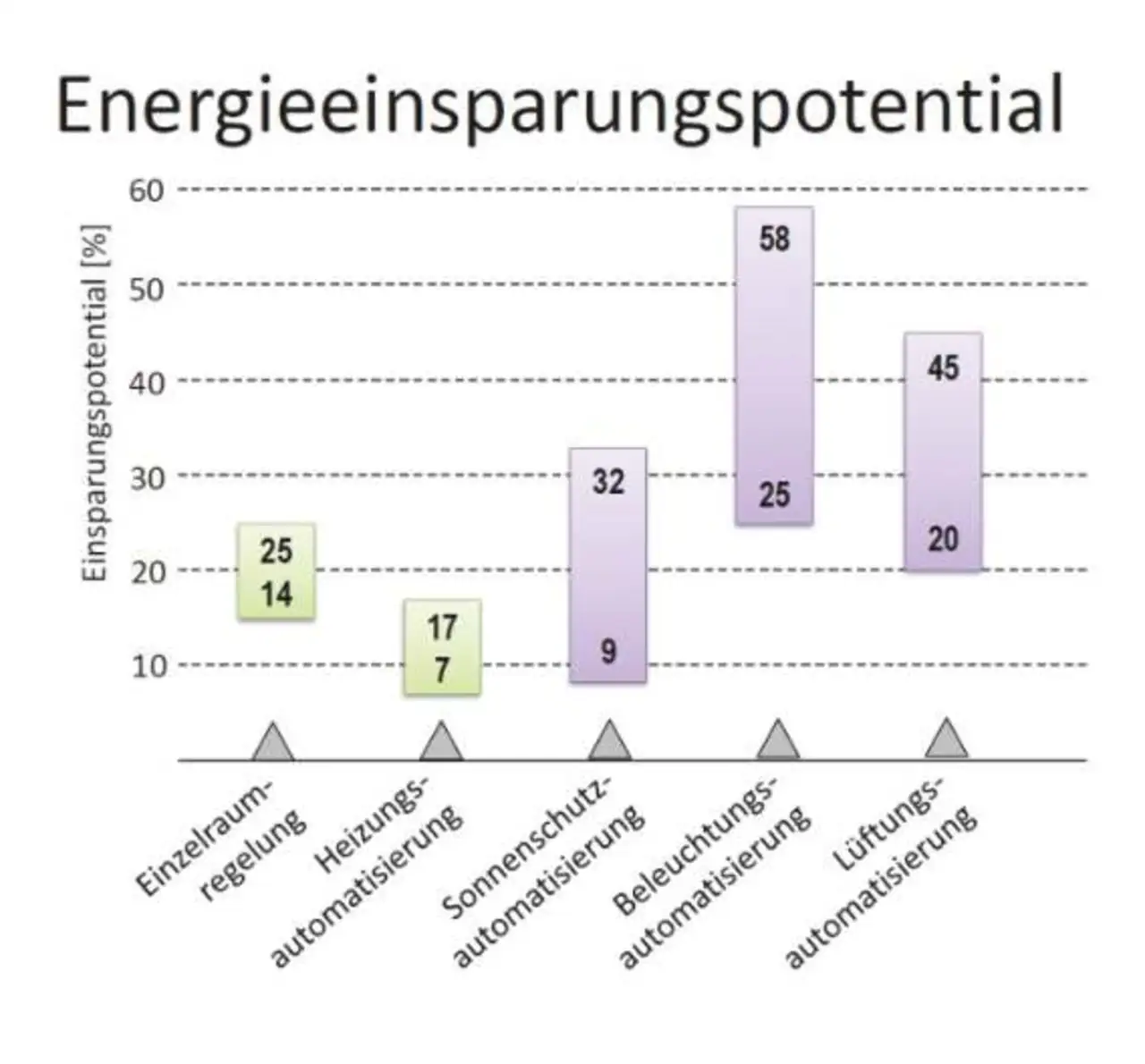

Wie bereits angesprochen, werden bis zu 75 Prozent der Primärenergie bei der Bereitstellung von Warmwasser für die Heizung bzw. das Brauchwasser verbraucht. Eine intelligente, bedarfsgerechte Bereitstellung von Warmwasser und Heizleistung ist damit erklärtes Ziel. Weiteres Einsparpotential zeigt sich bei Einzelraumregelungen (14 bis 25 Prozent), beim automatisierten Sonnenschutz (9-32 Prozent) und bei integrierter Lüftungsautomatisierung (20-45 Prozent). Um die Einsparungen tatsächlich zu erreichen, ist eine überlagerte Automatisierungslösung nötig, die alle relevanten Gewerke einbezieht. Hier liegt dann auch ein Kernproblem im Bestandsbau. Jenseits großer Nutzbauten ist so gut wie keine Vernetzung der Gewerke vorgesehen, so dass das Optimierungspotential nicht genutzt werden kann.

Fokussiert man den Bereich der Nutzbauten, ist durch die Automatisierung der Beleuchtung ein erheblicher Anteil zur Energieeinsparung zu leisten. Studien zeigen, dass eine angepasste Regelung der Helligkeit, je nach Lichteinfall und Raumbelegung, ein Einsparpotential von bis zu 60 Prozent ermöglicht.

Wichtig für eine Verbesserung der Energieeffizienz ist die situationsabhängige Steuerung und Regelung von Licht und Wärme. Dies erfordert zusätzliche Sensoren zur Erfassung der tatsächlichen Raumsituation (etwa Temperatur und Raumbelegung), die mit dem statistischen Nutzungsverhalten verknüpft werden muss. Bei der Regelung des Heizbetriebs ist damit eine Last-, Zeit- und Witterungs-geführte Regelung der Vorlauftemperatur sowie eine bedarfsgerechte Einzelraumregelung Grundvoraussetzung für eine energieeffiziente Regelung. Auch die Kontrolle der Gebäudehülle durch Fensterkontakte für die Verriegelung von Heiz- oder Kühlleistung ist unabdingbar.

Um eine Vergleichbarkeit der Energieeffizienz von Gebäuden zu ermöglichen, sind in der deutschen Energieeinsparverordnung (EnEV) unterschiedliche Energieeffizienzklassen definiert. Die Einstufung erfolgt über den Primärenergiebedarf, was auch nicht unumstritten ist. Betrachtet man jedoch die eingesetzte Technik in den einzelnen Effizienzstufen, so kann man feststellen, dass eine hohe Energieeffizienz nur mit einem großen Automatisierungs-Aufwand zu erreichen ist.

Als Status Quo wird die Energieeffizienzklasse C gesetzt. Hier verbirgt sich die aktuell übliche Technisierung von Gebäudeeinheiten. Der Energieverbrauch wird als Referenzwert betrachtet. Je nach Gebäudeart werden, ausgehend vom Standard, Ziele definiert, die zum Erreichen einer höheren Energieeffizienzklasse nötig sind. Generell erscheint es sinnvoll, bei Neubau oder Renovierung den bestmöglichen Energiestandard anzuwenden.

Gebäudeautomatisierung in Wohngebäuden

Während Gebäudeautomatisierung in Nutzbauten mittlerweile dem Stand der Technik entspricht, ist sie im privaten Wohnungsbau mehr als unterrepräsentiert. Nach wie vor wird mehr der »Gimmick« als der Nutzwert gesehen. Das ist bedauerlich, weil mit der Novellierung der DIN 18015:2011, die besonders die Energie einsparende Vernetzung der Gewerke berücksichtigt, alle Weichen für angepasste Ausstattungsstufen gestellt wurden. Zudem sind momentan noch viele Bauherren, aber auch Installationsbetriebe von den technischen Anforderungen einer kostengünstigen Gebäudeautomatisierung überfordert. Als Konsequenz sind die gültigen Normen mit den erforderlichen Ausstattungsstufen in den Bauausschreibungen nicht zu finden. Selbst grundlegende Anforderungen an eine zukunftssichere Elektroinstallation werden so weder im Neubau noch bei Renovierungen berücksichtigt.

Im Hinblick auf die zu erreichende Energieeffizienzklasse A stellt die Ausstattungsklasse »2 plus« gemäß der Elektroinstallations-Richtlinie RAL-RG 678 die Minimalanforderung dar. Aktuelle Ausschreibungen vergessen hier häufig das »plus«, das die Voraussetzung für die Anwendung von Gebäudeautomatisierung und damit die Vernetzung von Gewerken ist.

- Mehr Energieeffizienz durch Gebäudeautomatisierung

- Einsparpotential durch Gebäudeautomatisierung

- Kosten und Technologien

- Exkurs: Installationsqualität nach DIN 18015-2 - Die Norm ist weiter als die Praxis