Auf die Verfügbarkeit kommt es an

Effektive Redundanzlösungen für Schaltanlagen nach IEC 61850

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Migrationsstrategie für Freiluftschaltanlagen

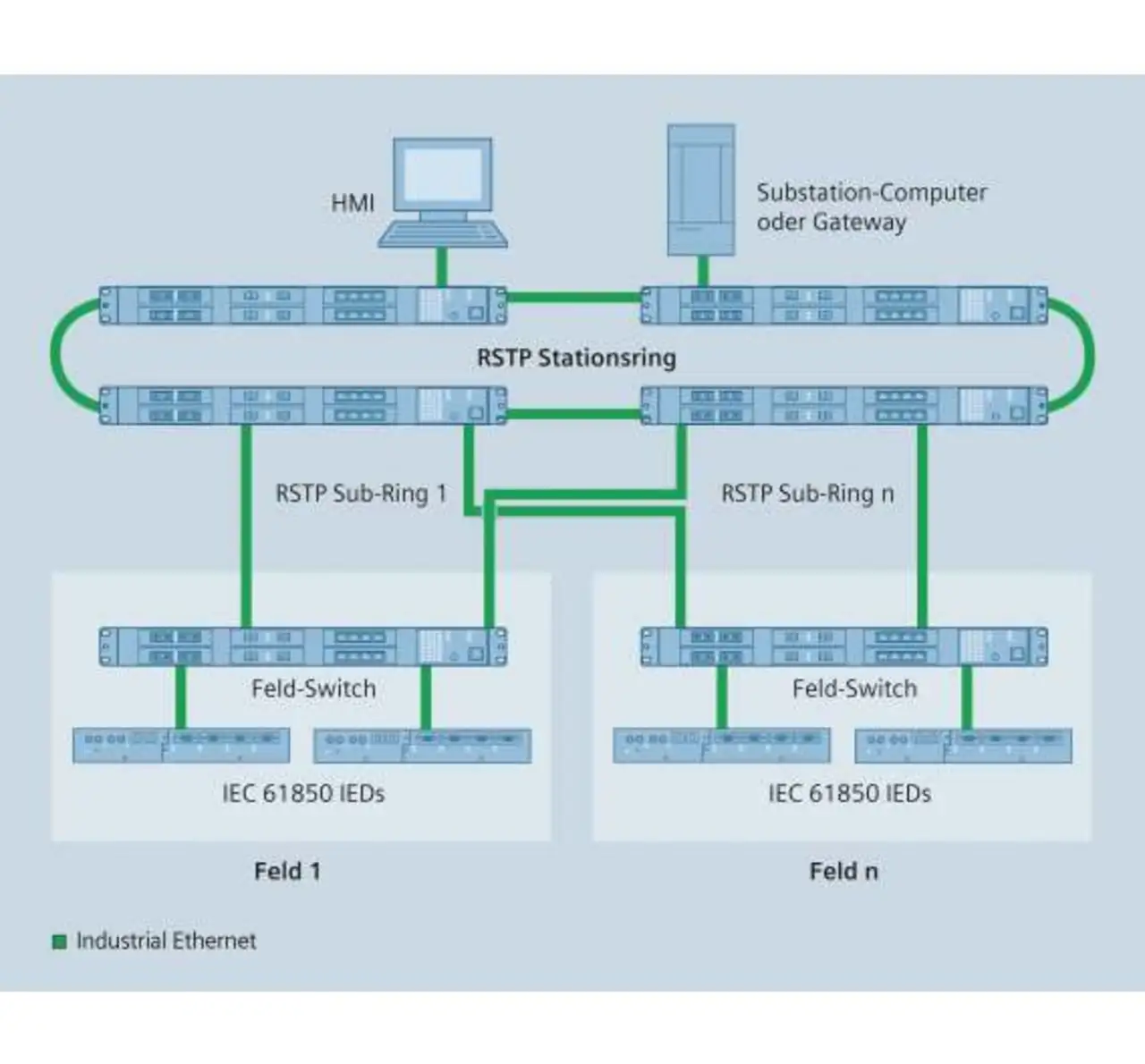

Die im Weiteren vorgestellte Migrationsstrategie konzentriert sich auf Installationen in ausgedehnten Freiluftschaltanlagen (Abbildung 4). Hauptziel der Strategie ist es, sicherzustellen, dass ein bestehender Netzwerkaufbau in Zukunft problemlos auf PRP und HSR migriert werden kann. Abbildung 5 zeigt eine Schaltanlagen-Netzwerktopologie auf Grundlage von RSTP. Der Aufbau einer dezentralen SAS-Architektur (Substation Automation Systems, Systeme im Bereich der Stationsautomatisierung) weist einen Ring auf der Ebene der Hauptstation sowie mehrere LWL-Ringe auf, die alle Schutzeinrichtungen der Feldebene redundant miteinander verbindet.

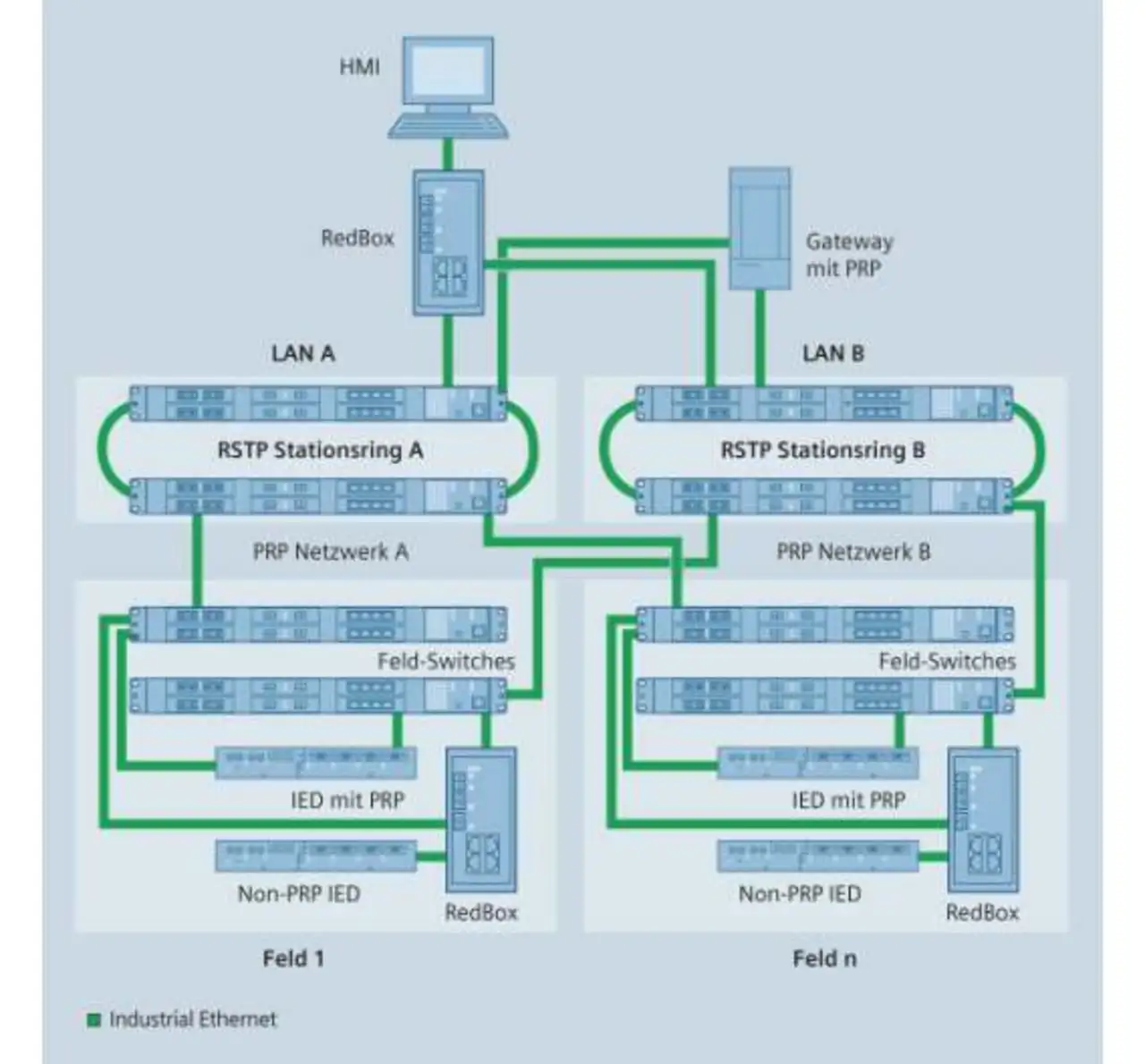

Um Kosten zu sparen, könnte ein Nachrüstprojekt unter anderem darauf abzielen, die vorhandene Verdrahtung maximal weiterzuverwenden. Die Migration dieser Architektur auf IEC 62439 könnte darin bestehen, den Ring auf Hauptstationsebene in zwei separate RSTP-Ringe zu teilen (Abbildung 6). Anschließend müssten jedem Feld redundante Switches hinzugefügt und die Teilringe in eine redundante Sterntopologie umgewandelt werden. Dadurch wären alle Schaltfelder über eigenständige PRP-Verbindungen mit den Backbone-Ringen A und B verbunden. Bei weiteren Migrationsstufen würden schrittweise IEDs hinzugefügt oder durch Komponenten, die geräteeigenen PRP-Schnittstellen besitzen, ersetzt. Bei Nichtverfügbarkeit von PRP-Schnittstellen könnten einzeln angeschlossene Knoten über RedBoxes wie etwa »Ruggedcom RS950« mit einem PRP-Netzwerk verschaltet werden. Ein weiterer Schritt zur vollständigen Realisierung von IEC 62439 bei der Migration könnte darin bestehen, die RSTP-Ringe auf Stationsebene in zwei HSR-Ringe umzuwandeln.

Diese vorgeschlagenen Migrationsstrategien stellen nur einige von zahlreichen Realisierungsmöglichkeiten der IEC-62439-Redundanz dar. Auch andere Lösungen wären denkbar. Zum Beispiel könnten in einem räumlich überschaubaren Areal auch Prozessbus-Endgeräte über einen HSR-Ring verbunden werden.

Hohe Verfügbarkeit mit PRP oder HSR

Auf den ersten Blick erscheint das HSR-Protokoll gegenüber PRP als kostengünstigere Lösung, weil es weniger Kommunikationsverbindungen und eigenständige Switches erfordert. Letzteres könnte sich aber auch nachteilig auswirken, da IEDs bei HSR faktisch Kommunikationsknoten des Netzwerks sind.

Software- oder Hardware-Fehler in einem IED könnten sich ohne Switch-Instanz direkt auf das HSR-Netzwerk auswirken und damit dessen Zuverlässigkeit mindern. Mit steigender Anzahl von Knoten im HSR-Ring nehmen auch die latenzbedingten Kommunikationsverzögerungen und der Bandbreitenverbrauch zu, weil sich alle Teilnehmer ein physikalisches Medium teilen. Somit ist die Größe von HSR-Ringen begrenzt.

In der Praxis ließe sich dieser Topologie-Nachteil durch eine Aufteilung in mehrere Ringe kompensieren, jedoch nur um den Preis erhöhter Komplexität. Außerdem kann beim Einbau von Embedded-HSR-Switches in IEDs deren Wartung und Hochrüstung problematisch werden. Im Vergleich unterstützt PRP den Anschluss einzelner nicht PRP-fähiger Geräte ohne zusätzliche Komponenten über leistungsfähige Switch-Instanzen. Damit erweist sich PRP gegenüber HSR für manche Implementierungen flexibler. Bei Anschluss der IEDs an ein redundantes PRP-Netzwerk ist eine problemlose Wartung gewährleistet, weil die Entnahme eines einzelnen IED oder auch des ganzen Schaltfelds im Betrieb oder die Hinzufügung neuer IEDs oder Schaltfelder nicht das gesamte Netzwerk beeinträchtigt.

Das Konzept des HSR-Netzwerks, bei dem die Endknoten selbst ohne dazwischenliegende Switches in einem Ring zusammengeschaltet sind, kann für kompakte GIS-Anlagen, Mittelspannungs-Schaltanlagen oder Industrie-Installationen eine kostengünstigere Alternative sein. Dies ist jedoch für Freiluft-Hochspannungsschaltanlagen oder auch Kontrollzentren, wo es auf erforderliche Skalierbarkeit oder höchste Zuverlässigkeit ankommt, fraglich.

Beide Konzepte zielen darauf ab, in Layer-2-Netzwerken durch unterbrechungsfreie Redundanz hohen Verfügbarkeitsanforderungen zu entsprechen. Solche Anforderungen rühren etwa von den Prozessbussen in der Energieversorgungs-Automatisierung her und lassen sich mit den beiden Protokollen erfüllen. Die mit den Ruggedcom- und Scalance-Produktlinien, etwa »Ruggedcom RS950« und »Scalance X204RNA EEC«, sowie den Schutzgeräten der Siprotec-Reihe verfügbaren PRP-/HSR-Geräte nach IEC 62439-3 ermöglichen es dem Anwender bereits heute, die Vorteile dieser Technologien zu implementieren.

Gerhard Wieserner ist Business Development Manager Electric Power Solutions in der Business Unit Sensors and Communication der Siemens-Division Industry Automation.

- Effektive Redundanzlösungen für Schaltanlagen nach IEC 61850

- PRP-Einsatz, wo Rekonfigurationszeiten nicht akzeptabel

- Migrationsstrategie für Freiluftschaltanlagen