Auf die Verfügbarkeit kommt es an

Effektive Redundanzlösungen für Schaltanlagen nach IEC 61850

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

PRP-Einsatz, wo Rekonfigurationszeiten nicht akzeptabel

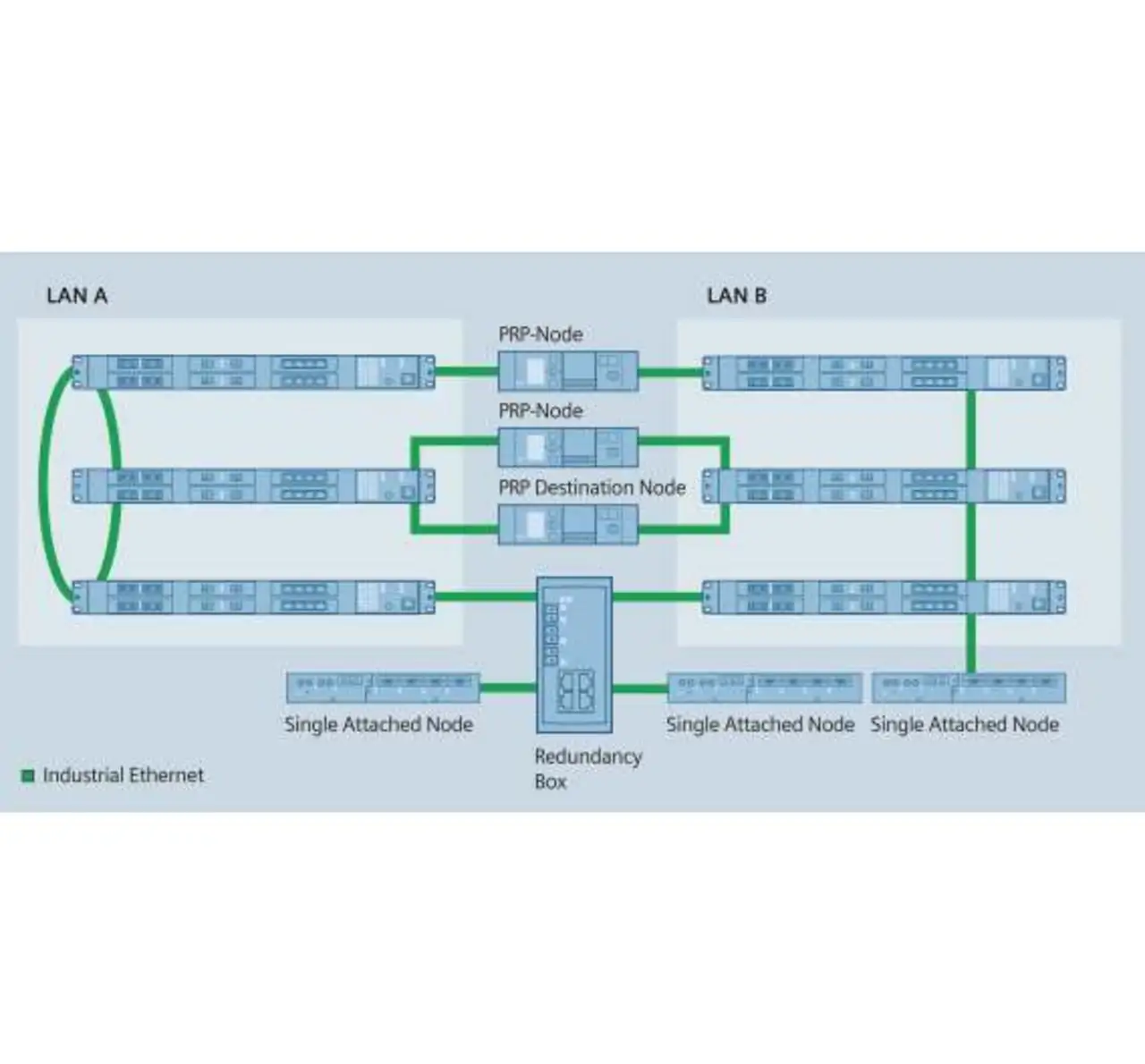

Weil für immer mehr Applikationen, besonders in Prozessbussen von Hoch- und Höchstspannungsanlagen, eine Rekonfigurationszeit nach Netzwerkproblemen nicht mehr akzeptabel ist, hat sich für Ethernet-Netzwerke neben RSTP das Redundanzverfahren PRP entwickelt, das in der internationalen Norm IEC 62439-3 standardisiert wurde. Das Verfahren setzt voraus, dass zwei physisch getrennte, parallele und voneinander unabhängige Netzwerke (LAN A und LAN B) implementiert werden. PRP-fähige Endgeräte treten mit derselben MAC- und IP-Adresse in den unterschiedlichen Netzwerken auf.

Beim Sendevorgang wird jedes zu sendende Telegramm dupliziert. Die Duplikate werden mit einer Kennung versehen und getrennt auf den beiden redundanten Netzwerken an die PRP-fähigen Kommunikationspartner geschickt. Die Kennung enthält unter anderem eine Sequenznummer, um das eigentliche Paket zu kennzeichnen.

Anhand der Sequenznummer kann der Empfänger feststellen, ob das Paket erstmalig ankommt - dann wird es an den Adressaten weitergegeben und die Paketinformation in einer internen Tabelle gespeichert. Ist es das redundante Paket, dann wird es anhand der Tabelle erkannt und verworfen. Somit wird immer das schnellste Paket weitergereicht, unabhängig von welchem Netzwerk es kommt. Pakete ohne Kennung behandelt der Empfänger als normale Ethernet-Pakete und reicht sie an den Adressaten weiter. Somit ist bei Ausfall eines Kommunikationsnetzes sichergestellt, dass über das redundante Netz die Kommunikation weiterläuft, ohne Zeit- und Paketverluste.

PRP-fähige Endgeräte werden im Standard als Double Attached Node (DAN) oder PRP-Node bezeichnet. IED-Schutzgeräte, wie Siprotec von Siemens, unterstützen dieses neue Verfahren und lassen sich als DAN einbinden. Ein Endgerät, das nicht PRP-fähig ist, wird im Standard als Singly Attached Node (SAN) bezeichnet. SANs lassen sich ebenfalls an die Netze anschließen. Dabei ist zu beachten, dass SANs aus LAN A nur mit anderen Partnern in LAN A kommunizieren können und SANs aus LAN B in gleicher Weise nur mit Partnern in LAN B sprechen können. Wird eine Kommunikation eines nicht PRP-fähigen Endgeräts in beide Netzwerke LAN A und LAN B gewünscht, ist ein Vorschaltgerät einzusetzen, das als DAN fungiert. Ein solcher DAN wird auch als Redundancy Box (RedBox) bezeichnet. In einem solchen Fall käme heute der »Ruggedcom RS950« aus der Ruggedcom-Produktlinie von Siemens zum Einsatz. (Abbildung 2)

Mit HSR keine Zeit- und Paketverluste sowie einfache Projektierung

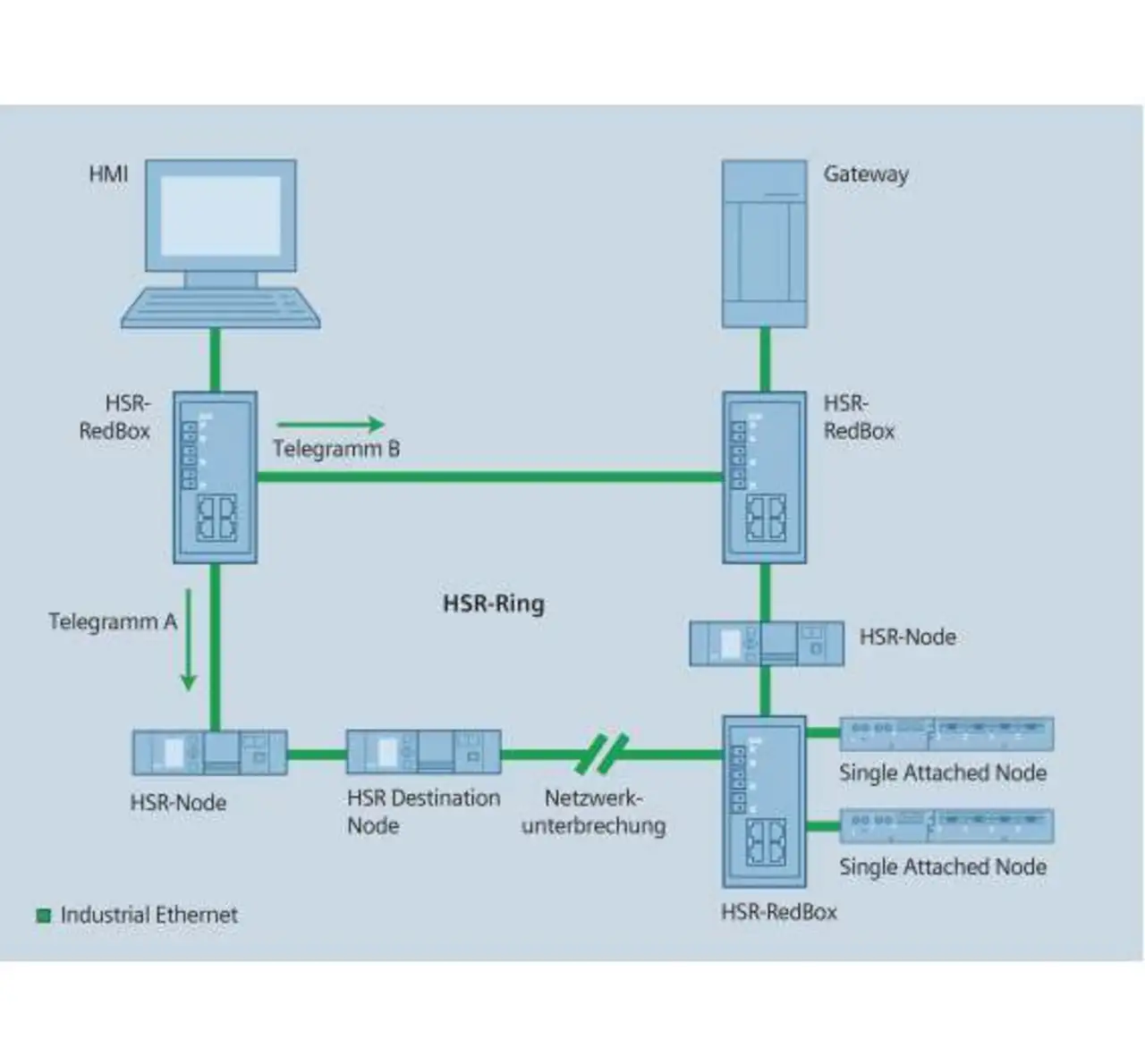

Auch das HSR-Verfahren ist im internationalen Standard IEC 62439-3 definiert. Basis ist jedoch ein einziger physikalischer Ring. Auch hier werden Telegramme der Endgeräte gedoppelt und in zwei Richtungen des Rings gesendet. Bei einer Unterbrechung auf einem der Wege kommt das zweite Telegramm ohne Unterbrechung über den zweiten Weg an. Die Verdoppelung der Telegramme wird von den angeschlossenen HSR-fähigen Endgeräten (HSR-Nodes) oder durch Vorschaltgeräte (HSR-Redundancy-Boxes, kurz RedBoxes) realisiert. Mit der HSR-RedBox lassen sich somit Endgeräte anbinden, die nicht HSR-fähig sind (Abbildung 3).

Zudem ist mit dem Hauptvorteil der beiden Verfahren PRP oder HSR, im Fehlerfall ohne Zeit- und Paketverluste die Kommunikation aufrechtzuerhalten, keine komplexe Projektierung erforderlich, wie das bei RSTP und MSTP der Fall ist.

In PRP- oder HSR-Netzen kann die maximale Ethernet-Paketlänge durchaus überschritten werden, weil zur Kennung zusätzliche sechs Bytes zum Paket hinzufügt werden. Deshalb wird vorausgesetzt, dass alle Netzwerkkomponenten sogenannte Oversized Frames unterstützen, d. h. Paketlängen von mehr als 1522 Bytes. Siemens-Netzwerkkomponenten der Ruggedcom und Scalance-Produktlinie ermöglichen schon heute diese Funktionalität.

Migrationsszenarien auf künftige PRP- und HSR-Netzwerke

Für Schaltanlagen nach IEC 61850 existieren unterschiedlichste Netzwerktopologien. Zu den häufigsten gehören die Strukturen Stern, redundanter Stern, Ring, Ring mit Teilringen, Maschen oder Ringe aus verschalteten Endknoten. Des Weiteren wird der Aufbau des Netzwerks von Randbedingungen wie Spannung, geografische Ausdehnung und Topologie der Schaltanlage sowie Vorhandensein von Gebäuden in Schaltanlagenfeldern usw. beeinflusst. Die Höhe der Spannung bestimmt das Gefahrenpotenzial der Schaltanlage und führt zu speziellen Anforderungen an die Betriebssicherheit oder an die Isolierung und Duplizierung von Funktionen. Physische Größe und Topologie der Schaltanlage bedingen die Automatisierungsarchitektur im Hinblick auf die Positionen möglicher IEDs und Ethernet-Switches und beeinflussen auch die Auslegung der Kommunikationsverbindungen.

Mittelspannungs-Schaltanlagen oder kompakte Hochspannungs-GIS (gasisolierte Schaltanlagen) zeichnen sich durch ihre geringere Größe aus. Dadurch befinden sich bei Unterbringung der Relaistafeln im selben Gebäude oder Raum auch alle IEDs dicht beieinander. Für derartige Installationen ist eine Ringtopologie gerechtfertigt, was für den Einsatz der HSR-Technologie spricht.

- Effektive Redundanzlösungen für Schaltanlagen nach IEC 61850

- PRP-Einsatz, wo Rekonfigurationszeiten nicht akzeptabel

- Migrationsstrategie für Freiluftschaltanlagen