Stromversorgung

Vereinfachte Gleichrichterberechnung

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Diskussion der Ergebnisse

Der gewählte Ansatz, die Spannungs- bzw. Strom-Zeitfunktion durch einen Parabel- anstelle eines Sinusabschnitts darzustellen, ermöglicht eine geschlossene Darstellung der Abhängigkeiten sowie eine Ableitung vergleichsweise einfacher Formeln zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Ausgangsspannung und Laststrom einerseits sowie Ausgangsspannung und Transformatorverlustleistung andererseits bei der Verwendung eines Transformators als Element in einer Gleichrichterschaltung mit kapazitiver Glättung. Das gilt für Einweg- und Zweiweggleichrichter.

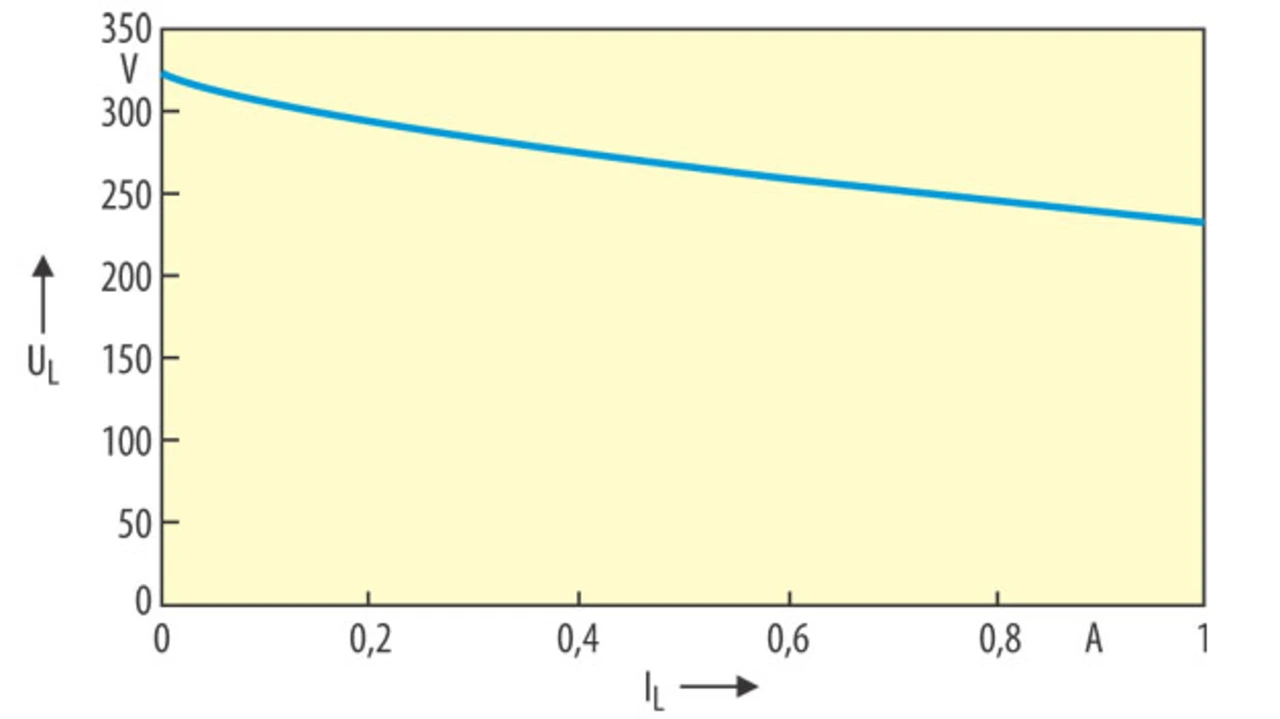

Die gefundene Abhängigkeit zeigt eine hohe Übereinstimmung mit empirischen Daten. Die Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom Laststrom lässt sich, wie Bild 4 zeigt, in guter Näherung durch ein lineares Modell von Quelle mit Innenwiderstand RQ ≈ 2,6 RI approximieren. Im Falle des Einweggleichrichters ist der angenommene Innenwiderstand RQ etwa doppelt so groß.

Als Rechenbeispiel wird ein Transformator (siehe Bild 1) mit Innenwiderstand RI = 30 Ω angenommen. Die Spannung UE(t) hat einen Effektivwert von 230 V. Es resultiert die in Bild 6 gezeigte Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom Laststrom. Im Bereich kleiner Ströme ist eine hohe Ausgangsspannung erzielbar, die nur wenig unter dem Wert U0 liegt. Die Grenze UL = UEeff wird bei einem Strom IL von etwa 1 A erreicht. Der äquivalente Innenwiderstand RÄQ der Gleichrichter-Kondensatoranordnung ist mit etwa 78 Ω deutlich größer als der Innenwiderstand des Transformators.

Gemäß Bild 5 beträgt die Verlustleistung im Falle UL = UEeff etwa 4,5 % der Maximalverlustleistung PVmax. Im Beispiel ergeben sich daher Transformatorverluste von (230 V)2/(30 Ω) × 0,045 = 79,84 W. Die abgegebene Leistung beträgt 241 W und der Wirkungsgrad demnach 67 %. Wird der Transformator mit einer ohmschen Last von 153 Ω abgeschlossen, was in etwa die gleiche Leistungsabgabe bewirkt, so beträgt die Verlustleistung nur 47,4 W, der Transformatorwirkungsgrad liegt dann bei etwa 84 %. Die Gleichrichterschaltung gemäß Bild 1 wirkt sich somit negativ auf den Wirkungsgrad des Transformators aus – im vorgestellten Beispiel verdoppeln sich die Verluste nahezu.

Die vorgestellten Berechnungen bleiben gültig, wenn von der Voraussetzung einer sehr großen Kapazität abgewichen wird, solange die überlagerte Wechselspannung im Bereich von einigen Prozent der Gleichspannung U0 bleibt. Die Kurvenform im Stromnetz weicht so stark von der Sinusform ab, dass die hier zugrundegelegten Parabelapproximationen hinsichtlich der Genauigkeit einen guten Kompromiss bilden.

Die Eigenschaften der Gleichrichterdioden können in der Rechnung am einfachsten durch Verminderung der Spannung U0 je nach Gleichrichterschaltung um ein oder zwei Diodenflussspannungen abgebildet werden.

Der Autor:

Dr. Ing. Dieter Jurzitza ist in Karlsruhe geboren und hat dort Elektrotechnik, Schwerpunkt „Technik der Bild- und Tonübertragung“ studiert. Nach der Promotion am Institut für Elektroakustik der TU München arbeitete er bei Siemens und Harman/Becker. Seit einigen Jahren ist er im Bereich Generatorenentwicklung und Projektorganisation bei der Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG tätig.

- Vereinfachte Gleichrichterberechnung

- Berechnung am Einweggleichrichter

- Diskussion der Ergebnisse