Stromversorgung

Implementierung eines digitalen Schaltreglers

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Verstärkungsfaktor bestimmen

Die Programmierung ist damit abgeschlossen. Der letzte Wert, den es noch zu bestimmen gilt, ist der Verstärkungsfaktor K, der die Durchtrittsfrequenz festlegt. Mit diesem Verstärkungsfaktor wird der Ausgangswert des Reglers an den Wertebereich des D/A-Umsetzers im Komparatormodul angepasst und die Effekte kompensiert, die aufgrund der einzelnen Verstärkungen innerhalb des Reglers auftreten.

Zu Beginn wurde der Verstärkungsfaktor auf 10 gesetzt. Der richtige Verstärkungsfaktor kann am effektivsten ermittelt werden, indem der Frequenzgang des gesamten DC/DC-Wandlers bei offener Regelschleife mit einem Netzwerkanalysator wie z.B. dem Bode 100 von Omicron Lab gemessen wird. Dazu wird eine kleine Störsignalamplitude auf den Eingang zum Messen der Ausgangsspannung gegeben und anschließend die Antwort des Reglers am Wandlerausgang gemessen.

Für die Messung wird der Programmcode kompiliert, auf den Mikrocontroller geladen und der DC/DC-Wandler mit offener Regelschleife in Betrieb genommen. Der Netzwerkanalysator wird über einen kleinen Widerstand (9,1 Ω) an den Ausgangsspannungs-Rückkoppelungspfad zum A/D-Umsetzer des Mikrocontrollers angeschlossen.

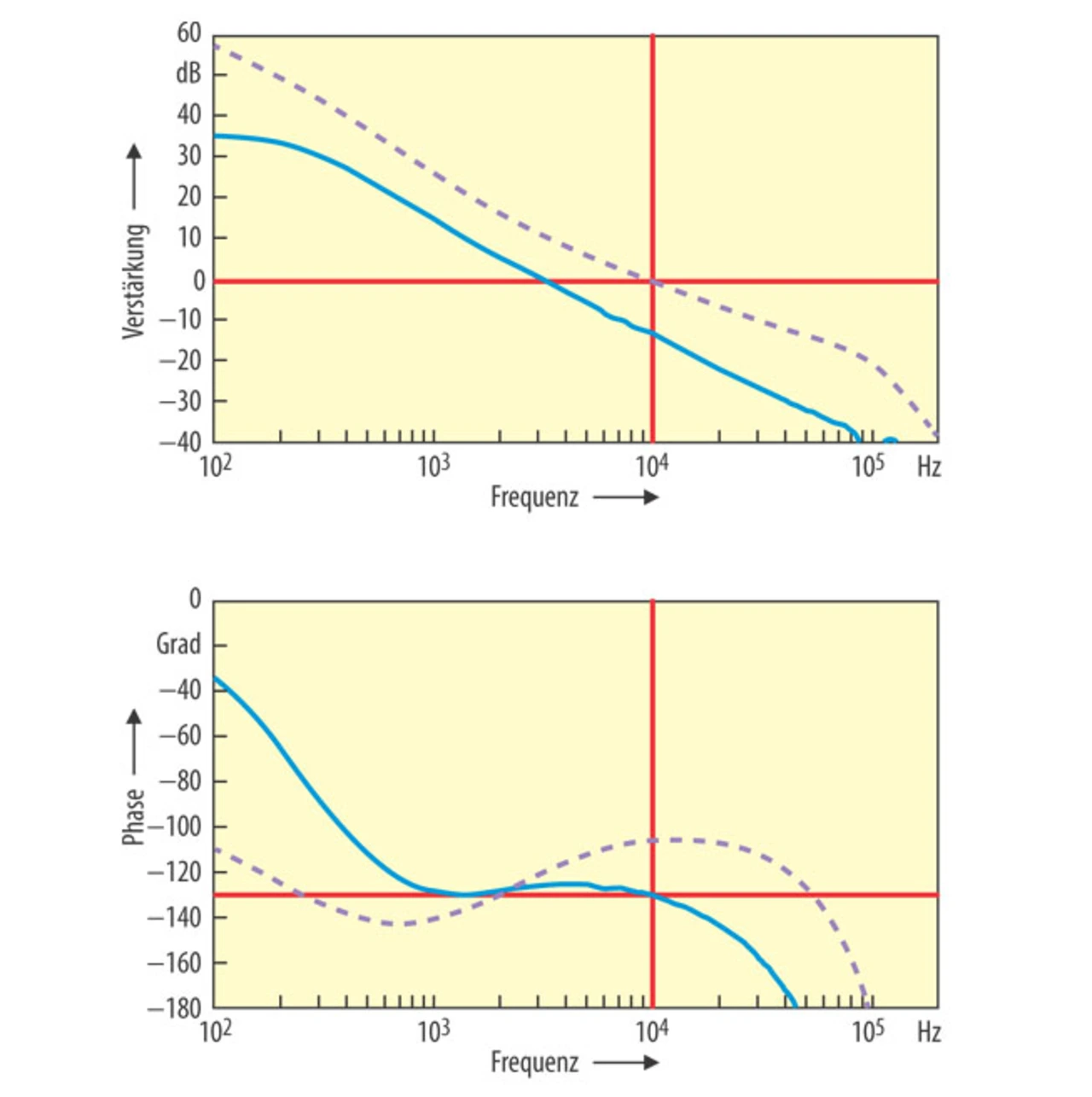

Der richtige Verstärkungsfaktor K kann wie folgt anhand des Frequenzganges (Bild 11) bestimmt werden. Lesen Sie die Verstärkung in dB bei der gewünschten Durchtrittsfrequenz ab. Mit Gleichung (27) kann der erforderliche Verstärkungsfaktor K anhand des Anfangswerts (KStart) berechnet werden:

![Double click to edit «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»K«/mi»«mo»=«/mo»«msub»«mi»K«/mi»«mi»Start«/mi»«/msub»«mo»§#183;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«msup»«mn»10«/mn»«mfrac»«mrow»«mi»gemessene«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»Verst§#228;rkung«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mfenced close=¨]¨ open=¨[¨»«mi»dB«/mi»«/mfenced»«/mrow»«mn»20«/mn»«/mfrac»«/msup»«/mfrac»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mn»27«/mn»«mo»)«/mo»«/math»](/js/tinymce4/plugins/tiny_mce_wiris/integration/showimage.php?formula=ee364557aed2f95e579878fe510dc9e7.png)

In diesem Beispiel wurde bei der erforderlichen Durchtrittsfrequenz von 10 kHz im Frequenzgang des offenen Regelkreises eine Verstärkung von –12,47 dB gemessen. Somit berechnet sich der Verstärkungsfaktor K zu:

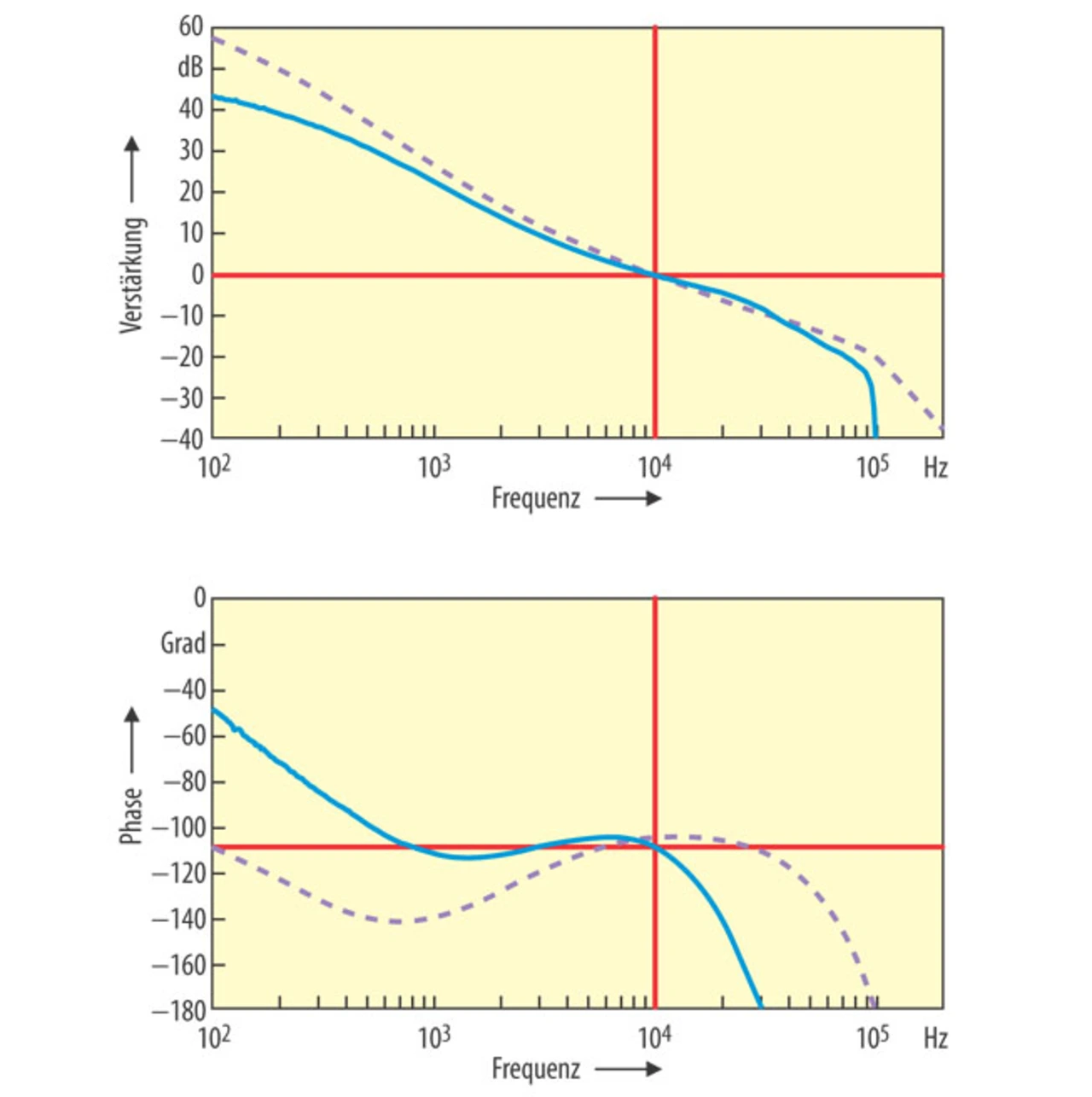

Nun wird der Verstärkungsfaktor K im Programmcode auf den neuen Wert geändert, das Programm mit dem neuen K-Wert kompiliert und in den Mikrocontroller geladen. Der Frequenzgang des offenen Regelkreises wird jetzt erneut gemessen, um sicherzustellen, dass auch die richtige Durchtrittsfrequenz erreicht wird. Das Ergebnis der zweiten Messung zeigt Bild 12: Es wird eine Durchtrittsfrequenz von 10 kHz mit einer Phasenreserve von 70° erreicht. Der Regler ist stabil und reagiert schnell auf transiente Änderungen.

Der Verstärkungsfaktor K lässt sich auch analytisch präzise berechnen. Mehr dazu erfahren Sie z.B. in den Workshops von Biricha Digital.

In Bild 12 wird das simulierte Modell des offenen Reglers (gepunktete Linie) mit den gemessenen Ergebnissen (durchgehend gezeichnete Linie) verglichen. Die Abweichung im Niederfrequenzbereich ist zu erwarten.

Im oberen Verstärkungs-Diagramm in Bild 12 ist eine besondere Eigenschaft von digital geregelten Wandlern zu erkennen, die bei geringen Frequenzen bemerkbar ist. Und zwar ist die Verstärkung niedriger als beim simulierten Modell. Dies liegt an einer Kombination aus Quantisierungseffekten des A/D-Umsetzers und der Präzision der Festkomma-Arithmetik. Hier lassen sich Parallelen zum Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von analogen Operationsverstärkern sowie weiteren vergleichbar einschränkenden Effekten im analogen Bereich ziehen [6].

Im unteren Phasen-Diagramm in Bild 12 ist eine hohe Übereinstimmung mit dem vorhergesagten Modell im Bereich der Durchtrittsfrequenz zu sehen. Sobald sich die Frequenz der Schaltfrequenz des Wandlers nähert, ist ein Abfallen der Phase zu verzeichnen. Auch hier wirken bei niedrigen Frequenzen Effekte aufgrund der Quantisierung und der Festkomma-Arithmetik, so dass die Auswirkungen der Polstelle im Ursprung überdeckt werden.

Insgesamt stimmen die gemessenen Ergebnisse allerdings weitestgehend mit den Ergebnissen des Modells überein. Die gemessene Verstärkung des offenen Regelsystems schneidet die 0-dB-Achse bei der gewünschten Durchtrittsfrequenz mit einer Phasenreserve von ca. 70° und einer Verstärkungsreserve von 10 dB.

Das Programm kann auf einfache Weise an andere Anforderungen angepasst werden. Mit nur einem Piccolo-Mikrocontroller können mehrere Stromversorgungen geregelt werden und es sind mit dem µC auch erweiterte oder nicht-lineare Regelmethoden möglich. Der Entwickler kann die verbleibende Rechenleistung des Mikroprozessors sogar zum ausführen anderer Aufgaben nutzen, wie z.B. eine Vorhersage möglicher Ausfälle.

- Implementierung eines digitalen Schaltreglers

- Verstärkungsfaktor bestimmen

- Literatur

- Quellcode für ControlSuite von Texas Instruments

- Quellcode für CSL von Biricha Digital Power