Stromversorgungsdesign

Grundlagen der Leistungsfaktorkorrektur

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Leistungsfaktorkorrektur implementieren

Passive PFC hat Einschränkungen

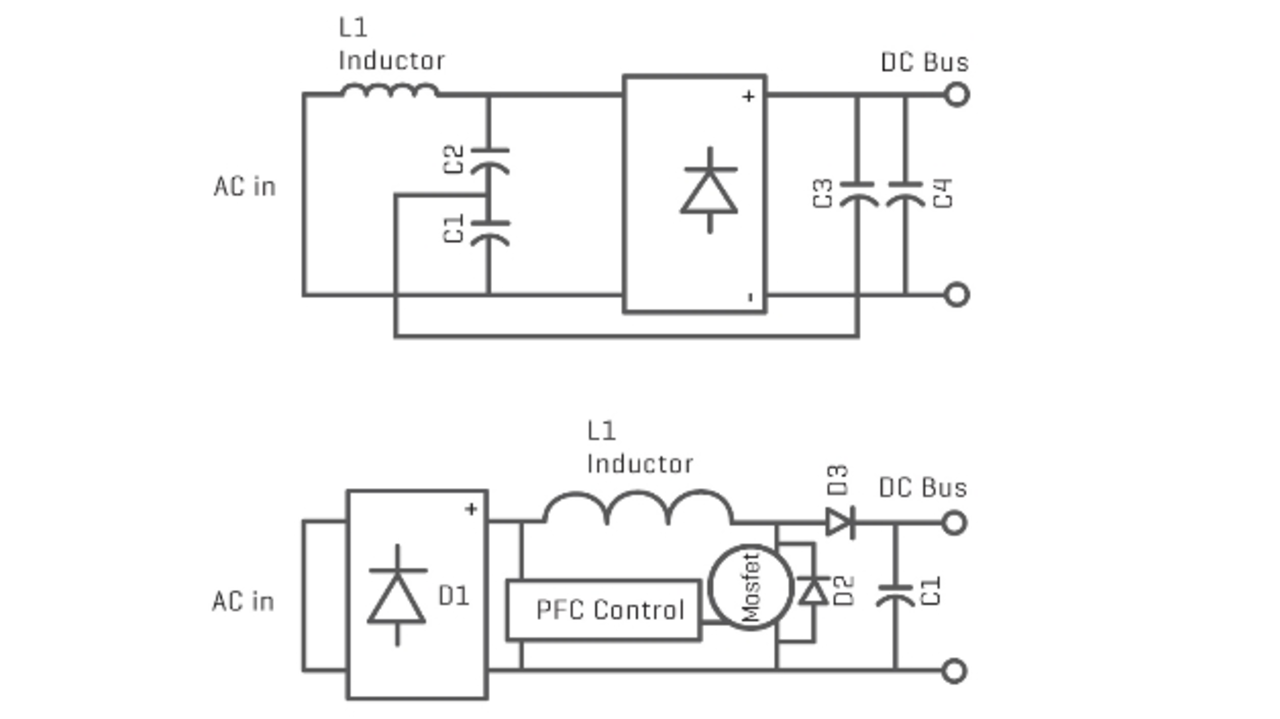

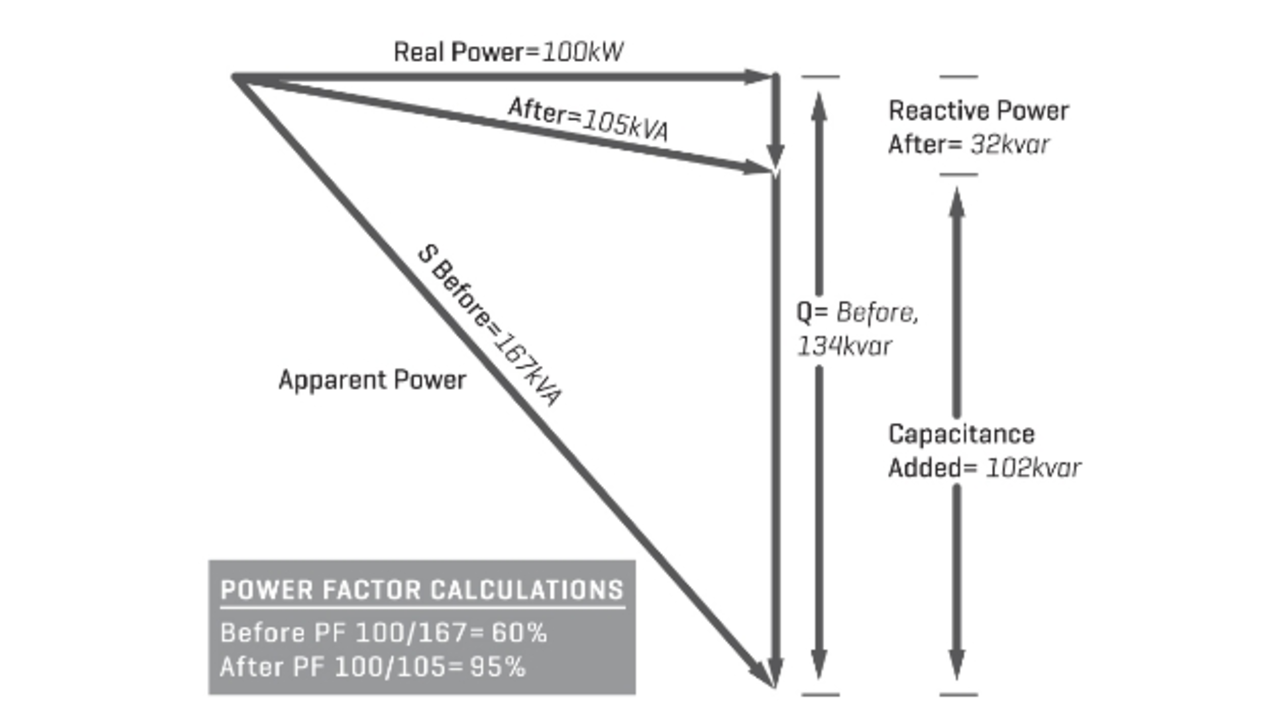

Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, den Leistungsfaktor zu korrigieren (Bild 3): Die einfachste ist die passive Leistungsfaktorkorrektur, die einen Filterschaltkreis aus passiven Bauelementen verwendet (Bild 3, oben). Diese Art der Korrektur versucht, die reaktive Komponente zu kompensieren, indem eine gleichwertige oder entgegen gerichtete reaktive Komponente mit eingebunden wird. Bei einer induktiven Last wird dann eine Kapazität hinzugefügt, um die Auswirkungen der Induktivität zu kompensieren. Bild 4 zeigt, wie durch Hinzufügen einer kapazitiven Last aus einer Scheinleistung von 167 kVA eine Scheinleistung von nur noch 105 kVA werden – bei gleichbleibender Wirkleistung. Diese Lösung funktioniert sehr gut bei unverzerrten, also linearen Lasten, ist aber weniger wirksam bei Oberwellen höherer Ordnung, wie sie bei nichtlinearen Lasten auftreten.

Die relativ niedrige Frequenz der Netzspannung bedeutet, dass die Filterkomponenten, wie z.B. Kondensatoren und Spulen, groß und wuchtig sein müssen. Da diese Komponenten der Netzspannung ausgesetzt sind, müssen sie für den Betrieb bei hohen Spannungen ausgelegt sein, was die Kosten erhöht. Zudem kann eine passive PFC den Leistungsfaktor nur begrenzt erhöhen; nur Werte von 0,70 bis 0,75 werden erreicht, sodass sie nur bei kleineren Stromversorgungen zum Einsatz kommen. Und einer der größten Nachteile passiver Filter ist, dass sie für bestimmte Betriebsbedingungen entwickelt sind: Eingangsspannung, Ausgangsspannung etc. Jede Änderungen dieser Bedingungen beeinträchtigen die Wirksamkeit des Filters.

Aktive PFC

Aktive PFC (Bild 3, unten) kann einen Leistungsfaktor nahe 1,0 erreichen – mithilfe elektronischer Regelung und einem zweiten Leistungswandler vor dem Hauptwandler. Eine gängige Topologie ist hier ein Hochsetzsteller (Boost-Wandler). Als Schalter kommen üblicherweise MOSFETs zum Einsatz, die für eine variable Zeitdauer während jeder Periode eingeschaltet sind. Diese Art von Schalten nennt sich Pulsweitenmodulation (PWM), das bei einer viel höheren Frequenz stattfindet als bei der Netzfrequenz. Damit lassen sich kleinere Bauteile verwenden.

Ist der Schalter eingeschaltet, wird Energie in einer Spule gespeichert und die Last (in diesem Fall der Hauptwandler) über den Zwischenkreiskondensator versorgt. Ist der Schalter ausgeschaltet, versorgt die gespeicherte Energie in der Spule die Last und lädt den Kondensator. Ziel dieses Schaltkreises bei der PFC ist, den Eingangsstrom so zu regeln, dass er einem sinusförmigen Verlauf folgt, der in Phase mit dem Eingangsspannungsverlauf ist. Dazu verfolgt der Boost-Wandler die Eingangsspannung und nutzt diese als Referenz, um die Einschaltzeit der PWM zu regeln.

Ein Boost-Wandler wird verwendet, da er über den gesamten Spannungsbereich des gleichgerichteten AC-Verlaufs arbeiten kann. In der Regel erhöht eine universelle Eingangsstromversorgung die Eingangsspannung auf ca. 400 V.

Einbußen beim Wirkungsgrad

Ein häufiges Missverständnis ist, dass ein besserer Leistungsfaktor einer Stromversorgung auch den Wirkungsgrad erhöht. Da ein zweiter Wandler vor dem eigentlichen Hauptwandler hinzugefügt wird, nimmt der Wirkungsgrad wohl eher ab; der Gesamtwirkungsgrad ist das Produkt der einzelnen Wirkungsgrade. Andererseits erhöht sich der Wirkungsgrad des Verteilungssystems, da weniger Strom durch die widerstandsbehafteten Stromleitungen fließt.

Die Lösung dieses Problems ist nicht immer direkt möglich, aber einige Hersteller von Stromversorgungen integrieren eine PFC in ihre Geräte, um den Prozess zu vereinfachen und um internationale Standards zu erfüllen. So integriert die Firma CUI eine PFC-Schaltung in die Mehrzahl ihrer Netzteile für 100 W Leistung oder mehr. Viele Stromversorgungen wie das Modul »VMS-365« (Bild 4) erzielen einen Leistungsfaktor von 0,98.

Über den Autor:

Arun Ananthampalayam ist Power Marketing Applications Engineer bei CUI

- Grundlagen der Leistungsfaktorkorrektur

- Leistungsfaktorkorrektur implementieren