Stromversorgung für Medizingeräte

Darauf kommt’s bei Netzteilen an

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Darauf kommt’s bei Netzteilen an

Um Kriechströme bei anderen Komponenten zu ermöglichen, sollte daher die Stromversorgung nach Möglichkeit diesen Grenzwert noch unterschreiten. Hieraus erwächst schnell eine interessante Herausforderung, denn die EMV-Anforderungen sind ein weiteres wichtiges Kriterium bei Medizinstromversorgungen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Fast alle modernen Stromversorgungen sind Schaltnetzteile, da diese kleiner und effizienter sind als die älteren, linear geregelten Typen. Allerdings verursachen Schaltnetzteile elektromagnetische Störungen (EMI), und zwar sowohl leitungsgebunden als auch abgestrahlt. Daher erfordern sie den Einsatz von entsprechenden EMI-Filtern, aber die darin verwendeten Kondensatoren verursachen Ableitströme gegen Erde. Und je effizienter das Filter EMI-Störungen unterdrückt, desto höher wird der aus den Y-Kondensatoren resultierende Erdableitstrom leider meist.

Daher erscheint ein Kompromiss zwischen EMV-Verhalten und Erdableitstrom als unausweichlich. In der Tat trifft dies auf konventionell aufgebaute Schaltnetzteile zu. Aber das EMV-Verhalten lässt sich verbessern, wenn man bereits vor einer effektiven Filterung ansetzt. Besser ist es, Störungen im Netzteil gleich gar nicht erst entstehen zu lassen oder diese zumindest auf das unvermeidliche Minimum zu reduzieren. Um zu verstehen, wie sich dies realisieren lässt, muss man zunächst etwas besser verstehen, wie ein Schaltnetzteil an sich funktioniert.

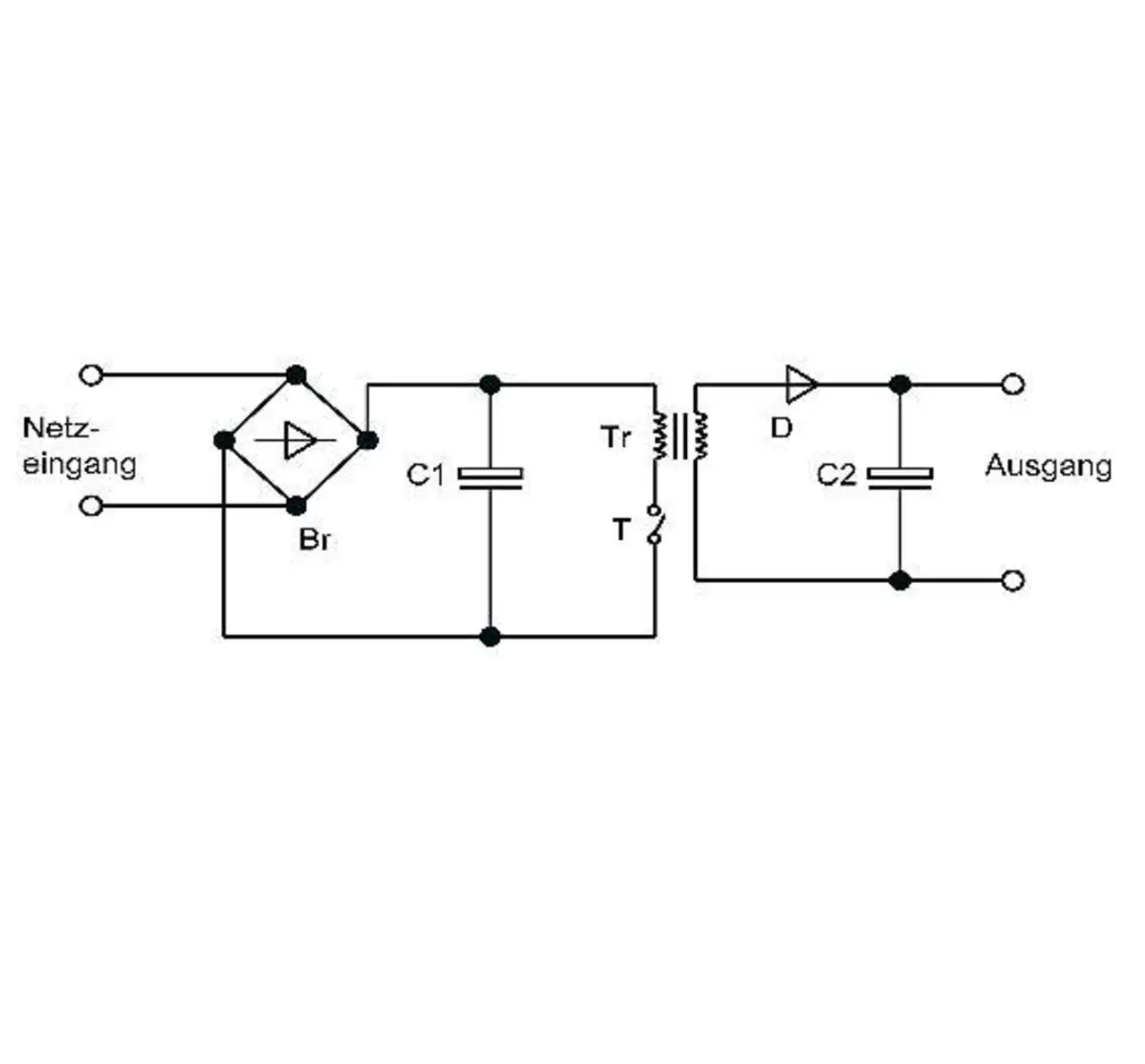

Dies soll nun anhand des Sperrwandlers aus Bild 2 erfolgen. Im Wesentlichen wandelt das Netzteil zunächst die Wechselspannung aus dem Netz über einen Brückengleichrichter (Br) und einen Zwischenkreiskondensator (C1) in eine Gleichspannung um; diese Gleichspannung wird dann sehr schnell durch den Transistorschalter (T) ein- und ausgeschaltet (daher der Name »Schaltnetzteil«), sodass eine gepulste Gleichspannung entsteht. Hierbei liegt die Schaltfrequenz weit über der der Netzwechselspannung, wodurch man mit einem leichten und kompakten Transformator (Tr) auskommt.

Die Ausgangsspannung des Transformators wird dann wiederum über eine Diode (D) gleichgerichtet und über einen Speicherkondensator (C2) geglättet, um die gewünschte Gleichspannung zu erhalten. Der Leistungstransistor, der die Gleichspannung in eine gepulste Gleichspannung umwandelt, gekoppelt mit den Streukapazitäten zwischen Schaltkomponenten und Erde sowie zwischen Primärkreisen und dem Ausgang: Dies sind die Hauptquellen für die Störsignale, die von einem Schaltnetzteil ausgehen. Daneben wirkt sich auch das Layout der Leiterplatte auf die Störemissionen aus.

Ökonomische und ökologische Kriterien gewinnen immer mehr an Bedeutung, und ein wichtiger Aspekt hierbei besteht darin, den Wirkungsgrad von elektronischer Ausrüstung zu verbessern und die Störaussendung zu reduzieren. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Richtlinien entstanden, deren Befolgung teils freiwillig, teils verpflichtend ist. Hierzu gehören die EMV-Standards zur Reduktion/Steuerung der abgestrahlten und leitungsgebundenen Störaussendung, das »Energy Star«-Programm zur Verbesserung des Wirkungsgrads sowie die zunehmend auch im Medizinbereich zur Anwendung kommenden Richtlinien RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive, Eindämmung gefährlicher Substanzen) und WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Steuerung von Abfallaufkommen und Recycling), um nur einige zu nennen.

Bisher waren »Medizingeräte« sowie »Überwachungs- und Steuer-instrumente« von der RoHS- und der WEEE- Richtlinien ausgenommen. Die 3. Ausgabe der IEC 60601-1 schreibt die Durchführung einer Risikoanalyse vor, dies beinhaltet auch die Anwendung der WEEE-Richtlinie (2002/96/EC). Wiederverwendung und Recyclinganweisungen nach der WEEE-Richtlinie sind nach der IEC 60601-1 (at the end of useful life) bei der Produktbeschreibung anzugeben.

Wie sich Stromversorgungen verbessern lassen

Die MOSFET-Transistoren, die als Schaltelemente in modernen Schaltnetzteilen eingesetzt werden, sind in der Regel so ausgelegt, dass sie möglichst schnell ein- und ausschalten, um die Verluste zu minimieren. Leider steigt mit der Schaltgeschwindigkeit auch die Störaussendung. Deshalb verlangsamen einige der besten aktuellen Stromversorgungsdesigns gezielt den Schaltvorgang. Dabei stellen spezielle Schaltkreise durch ein Umschalten bei 0 V (Zero-Volt-Switching, ZVS) sicher, dass dies nicht zu Lasten des Wirkungsgrads geht.

Die ZVS-Schaltungen erlauben immer noch ein recht schnelles Umschalten der Transistoren, sorgen aber für weniger steile Spannungsübergänge (Anstiegs- und Abfallzeiten) im Bereich um 100 ns, verglichen mit 20 ns bei konventionellen, hart schaltenden Stromversorgungen. Die erzeugte elektromagnetische Störaussendung reduziert sich hierdurch erheblich, sodass nur noch ein vergleichsweise kleines EMI-Filter nötig ist, um selbst für anspruchsvollste Medizinanwendungen die EMV-Anforderungen zu erfüllen.

Durch das nunmehr moderate Filtern lassen sich auch die Erdableitströme reduzieren, sodass zugleich auch ein weiteres wichtiges Kriterium eingehalten wird. Ein weiterer Vorteil der ZVS-Technik ist, dass sie auch den Einsatz einer Schirmwicklung im Transformator überflüssig macht, einer anderen üblichen Methode, um die Störaussendung zu verbessern. Verzichtet man auf diese Schirmwicklung, schrumpfen die Transformatoren weiter, was sowohl die Gesamtgröße des Netzteils reduziert als auch gleichzeitig den Wirkungsgrad erhöht.

Die Mehrzahl der Schaltnetzteile, die in den letzten zehn bis zwanzig Jahren entwickelt wurden, verwenden hart schaltende PWM-Verfahren (Pulsbreitenmodulation). Dagegen setzen die jüngsten Generationen Resonanz- oder Multiresonanzkonzepte ein, um einen höchstmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen. Manche Hersteller bieten auch Stromversorgungen mit verschiedenen Erd-ableitstrom-Optionen an und geben so OEMs die Möglichkeit, für ihren jeweiligen Anwendungsfall den besten Kompromiss zwischen Störaussendung (EMI) und Erdableitstrom auszuwählen.

Stromversorgungen werden digital

Eine der neuesten Entwicklung bei Stromversorgungsdesigns ist der Einsatz der digitalen Regelung. Dazu ersetzt man analoge Schaltungen für diverse Standardfunktionen (z.B. Unterspannungsabschaltung, Lüfterregelung, Überwachungssignale) durch Mikroprozessorlösungen, um die Anzahl der Bauteile und die Schaltungskomplexität zu reduzieren. Die genannten Funktionen werden unter dem Schlagwort »Digital Housekeeping« oder »Digital Power-management« zusammengefasst.

Darüber hinaus führen einige Hersteller auch Produkte ein, bei denen die Stromversorgung komplett digital geregelt wird - Schlagwort »Digital Control«. Durch eine derartige Regelung lassen sich Charakteristika verbessern, um etwa eine hohe Spitzenbelastbarkeit unter allen möglichen Eingangsspannungsbedingungen zu erzielen; zudem ist es durch diese Regelung möglich, die Anzahl der Bauteile weiter zu reduzieren und dadurch die Zuverlässigkeit beziehungsweise MTBF (Mean Time Between Failures; siehe auch Kasten unten) zu steigern.

Wenn die digitale Regelung mit einer verstärkten Ein/Ausgangs-Isolierung (4 kV (AC)) und weiteren Eigenschaften wie einer Ausgangs/Erde-Isolierung von 1500 V (AC) kombiniert wird, können Stromversorgungen auch die rigorosen Sicherheitsvorgaben für Medizingeräte in der IEC 60601-1 erfüllen und in Medizinanwendungen der Typen B und BF eingesetzt werden. Zudem lassen sich solche Stromversorgungen kleiner und effizienter gestalten und liegen voll im Trend hin zu umweltfreundlichen Produkten. Manche dieser neuen Schaltungsdesigns umfassen weitere platzsparende und effizienzsteigernde Konzepte, etwa »integrierte magnetische Bauteile«, bei denen mehrere Transformator- oder Drosselwicklungen auf denselben Kern gewickelt werden.

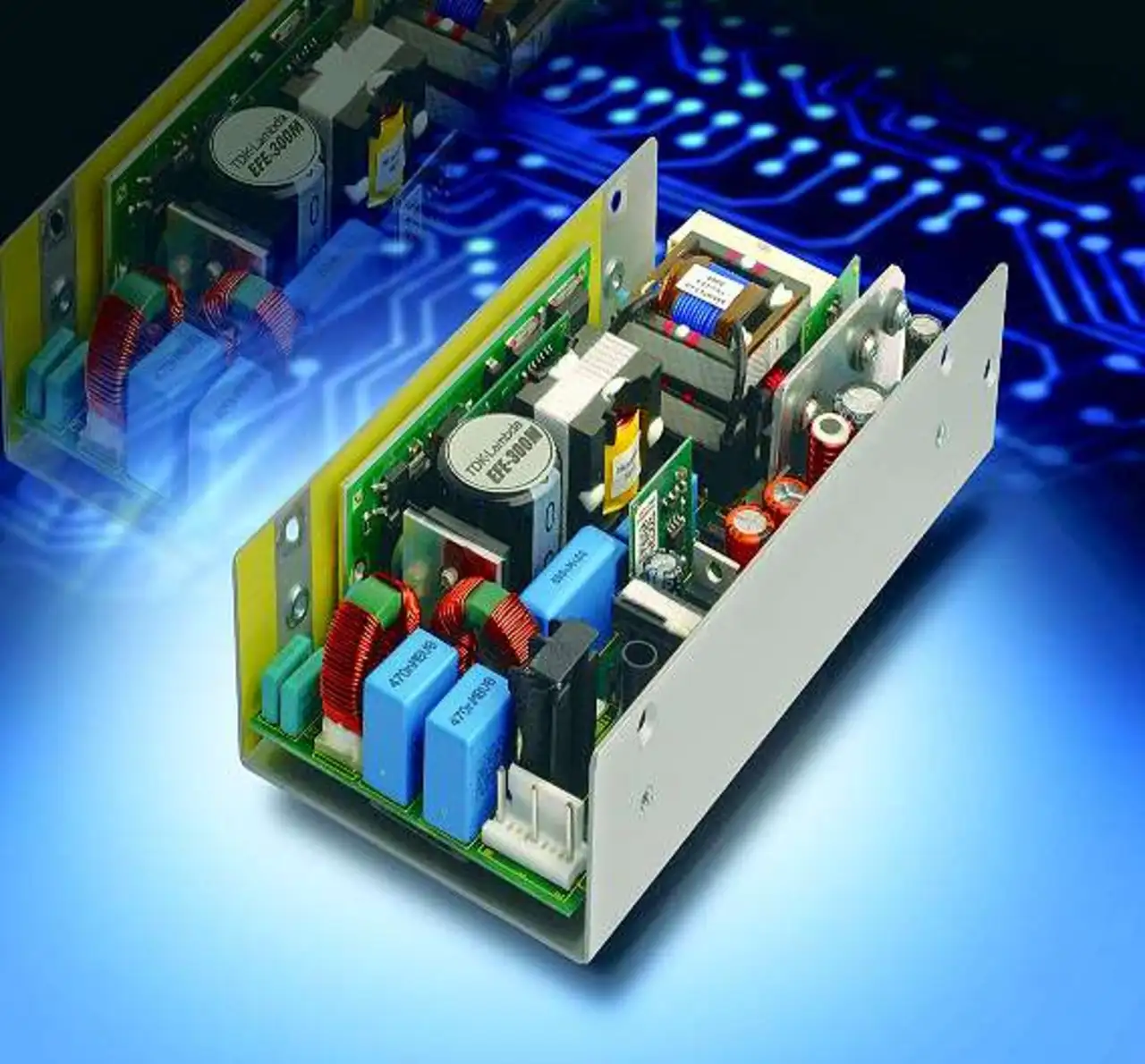

Ein Beispiel für ein digital geregeltes Medizinnetzteil ist das 300 W starke »EFE300M« von TDK-Lambda (Bild 3).

Die Stromversorgungen kommen laut Hersteller mit 25 Prozent weniger Bauteilen aus und sind dadurch um 45 Prozent kleiner und bis zu 56 Prozent leichter als aktuelle ähnliche Produkte auf dem Markt. Sie erzielen typische Leistungsdichten von bis zu 1 W/cm3 bei kurzzeitigen Spitzenlasten und bis zu 0,76 W/cm3 bei Dauerlast.

Durch die Kombination der Digitalsteuerung mit einer besonderen Multiresonanz-Topologie erzielen sie typische Wirkungsgrade von über 90 Prozent. Ihr Netzeingang umfasst eine aktive PFC-Stufe (Leistungsfaktorkorrektur) und erfüllt so die Anforderungen der EN 61000-3-2. Dank eines zulässigen Eingangsspannungsbereichs von 90 V bis 264 V (AC) sind Medizingeräte, die von den EFE-Netzteilen versorgt werden, weltweit einsetzbar.

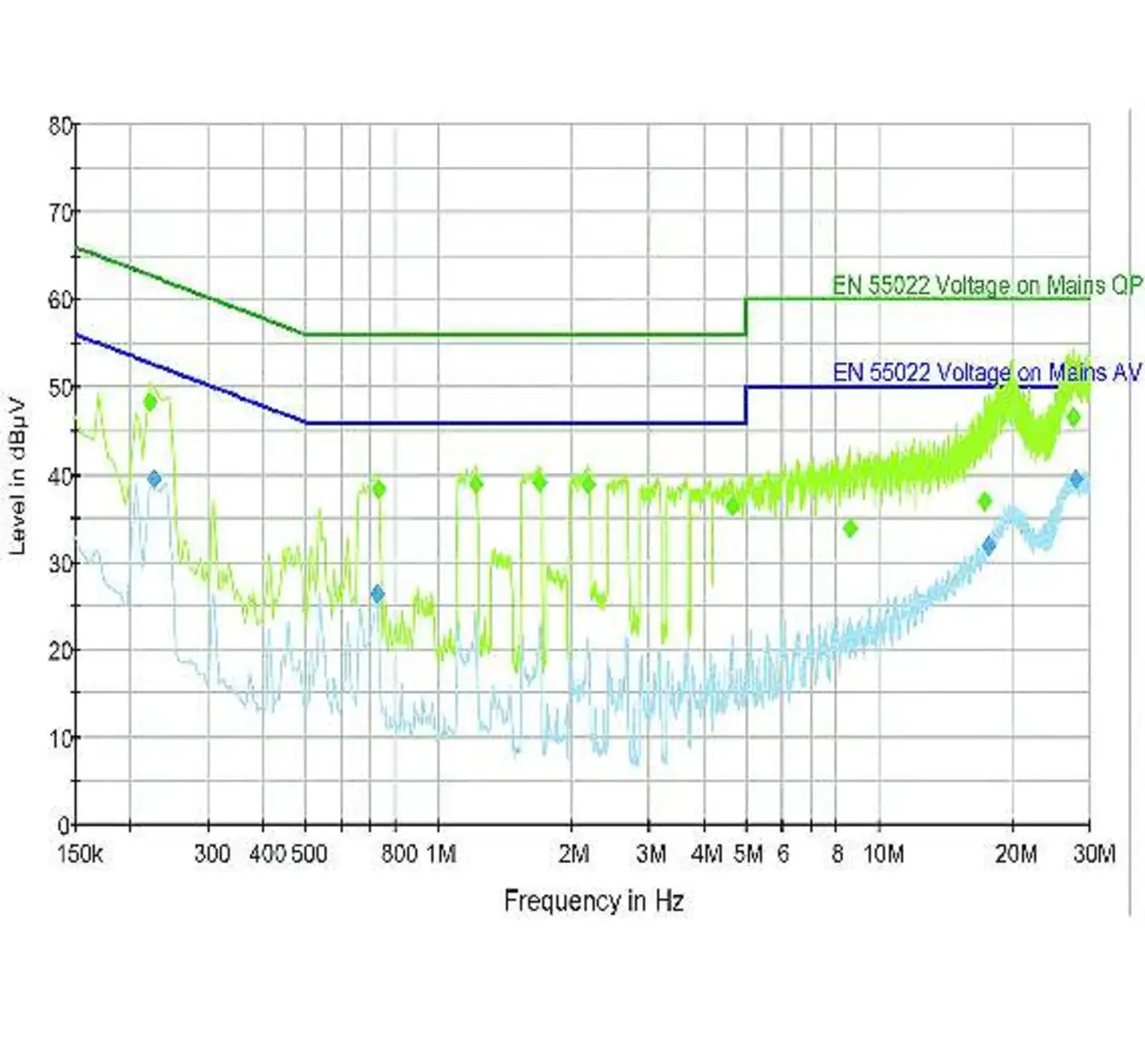

Der Erdableitstrom beträgt weniger als 300 µA und genügt damit den Anforderungen in weiten Bereichen der Medizintechnik. Verschiedene Eigenschaften tragen zu einer weiteren Verbesserung der EMV bei. Hierzu zählt insbesondere der Einsatz von verlustarmen Schottky-Dioden aus Siliziumkarbid (SiC) im PFC-Kreis, die zusammen mit der ZVS-Schalttechnik dafür sorgen, dass die Störaussendung der Netzteile deutlich unter der Grenzwertkurve B der EN 55022 bleibt (Bild 4).

| Was ist die MTBF? |

|---|

| Die »Mean Time Between Failures«, kurz MTBF, ist eine statistische Größe, die angibt, wie lange man voraussichtlich ein Gerät wie vorgesehen nutzen kann, bevor es ausfällt. Im Prinzip gilt daher: je höher der MTBF-Wert, desto zuverlässiger. Allerdings trifft dieser Wert keinerlei Aussage über die tatsächliche Lebensdauer, und er ist nur indirekt ein Maß der Geräteverfügbarkeit. Für die Berechnung der MTBF existieren verschiedene Normen, beispielsweise die IEC 61709, die SN 29500 von Siemens, die SR-332 von Telecordia Technologies sowie die MIL-HDBK-217 des Militärs. |

- Darauf kommt’s bei Netzteilen an

- Darauf kommt’s bei Netzteilen an