Akkulade-ICs

Power für IoT-Funksensoren

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Restkapazität ermitteln

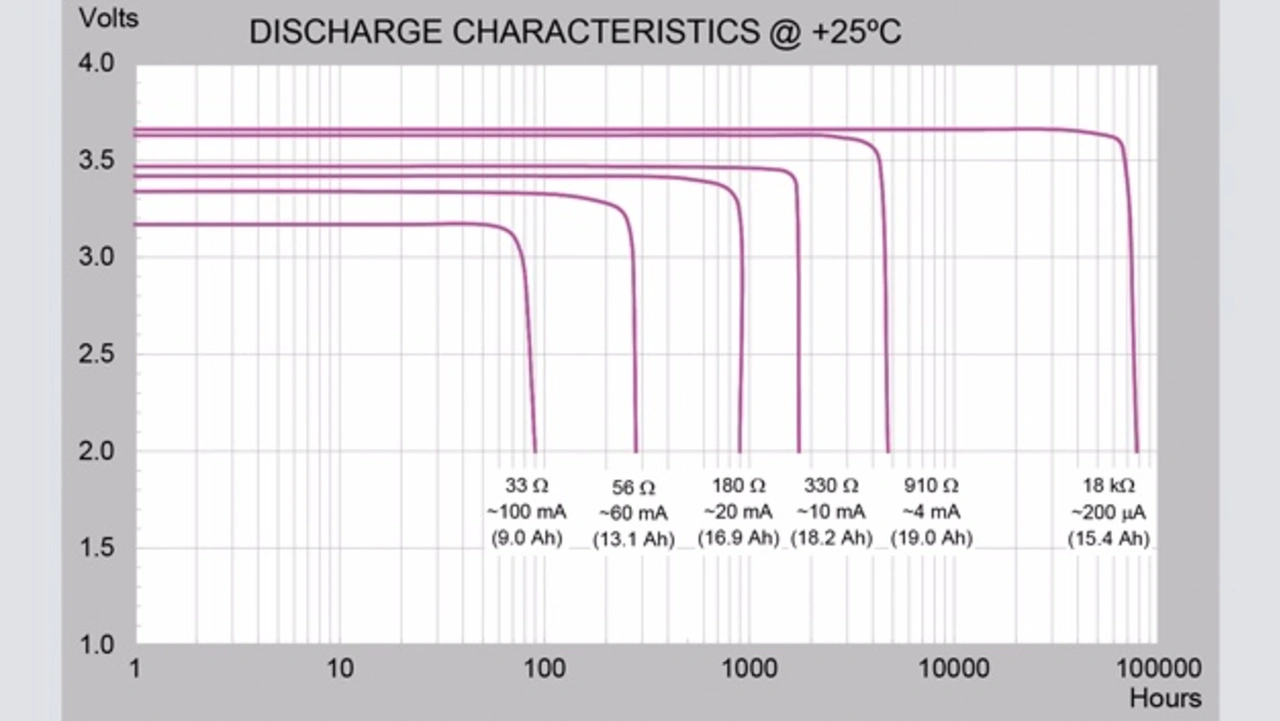

Die Vorhersage der Restkapazität bei Primärzellen ist häufig eine schwierige Angelegenheit, besonders bei Lithium-Thionylchlorid. Wie an der Entladekurve zu sehen (Bild 4), bleibt die Leerlaufspannung einer typischen Li-SOCl2-Batterie nahezu konstant bis die Restkapazität Null erreicht ist. An diesem Punkt bricht die Spannung dann sehr schnell zusammen. Das heißt: Eine Batteriespannungsüberwachung liefert erst dann brauchbare Informationen, wenn die Batteriekapazität bereits fast Null ist. Hinzu kommt: Leerlaufspannung und Impedanz der Batterie sind stark von der Temperatur abhängig. Das bedeutet, selbst wenn die Spannungsmessung eine Warnung ausgibt, um unvorhersehbares Abschalten zu vermeiden, ist eine zusätzliche Überwachung erforderlich, um die Differenz zwischen dem Knick in der Entladekurve und einem Temperatur- oder Lastwechsel zu erkennen – all das benötigt jedoch seinerseits Energie.

Ein einfacher und direkter Weg, die Batterienutzung zu überwachen, ist das Zählen der aus der Batterie entnommenen Ladung in Coulomb. Traditionelle Methoden nutzen kontinuierliches Monitoring und die Integration des Batteriestroms, doch dafür ist Energie selbst dann nötig, wenn keine Ladung entnommen wird. Der LTC3335 zählt dagegen den Ladungsfluss von der Batterie zur Last immer nur, wenn der DC/DC-Umsetzer den Ausgang ausregelt. Der Hauptunterschied zu traditionellen Methoden ergibt sich während der Schlafperiode des Wandlers, der Ruhestrom durch den Coulomb-Zähler ist dann Null.

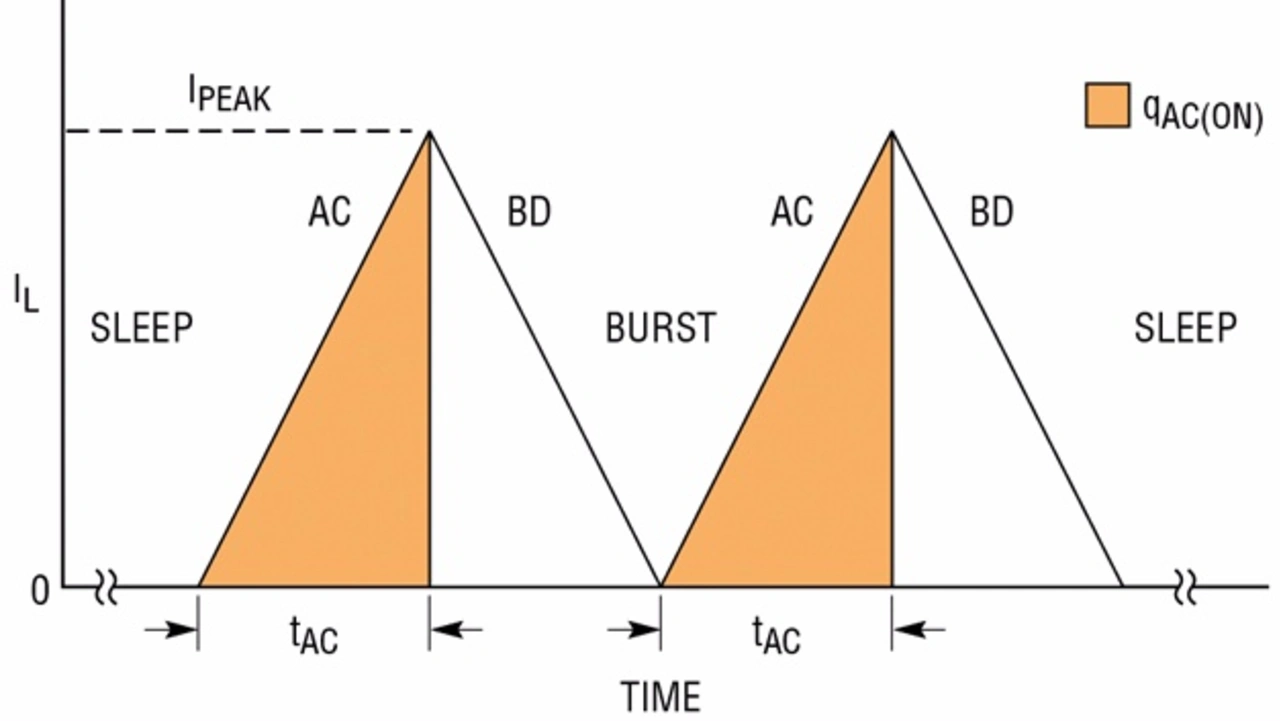

Ist der DC/DC-Umsetzer aktiv, fließt Strom aus der Batterie nur, wenn wie erwähnt Schalter A und C durchschalten (Bild 3). Dieser Strom fließt so lange, bis IPEAK erreicht ist (Bild 5), Schalter B und D schalten dann durch und entladen den Spulenstrom in den Ausgangskondensator bis herunter zu Null. Wird erkannt, dass der Strom Null ist, wiederholt sich der Zyklus bis VOUT wieder in Regelung ist.

Die Zeit, die nötig ist, um IPEAK zu erreichen, während die Schalter A und C leiten, ist primär eine Funktion der Batteriespannung, der Induktivität der Spule und des Wertes von IPEAK. Durch Messen dieser Zeit kann die Ladung in Coulomb ermittelt werden, die in jedem Ein-Zyklus übertragen wird. Dafür gilt folgende Gleichung:

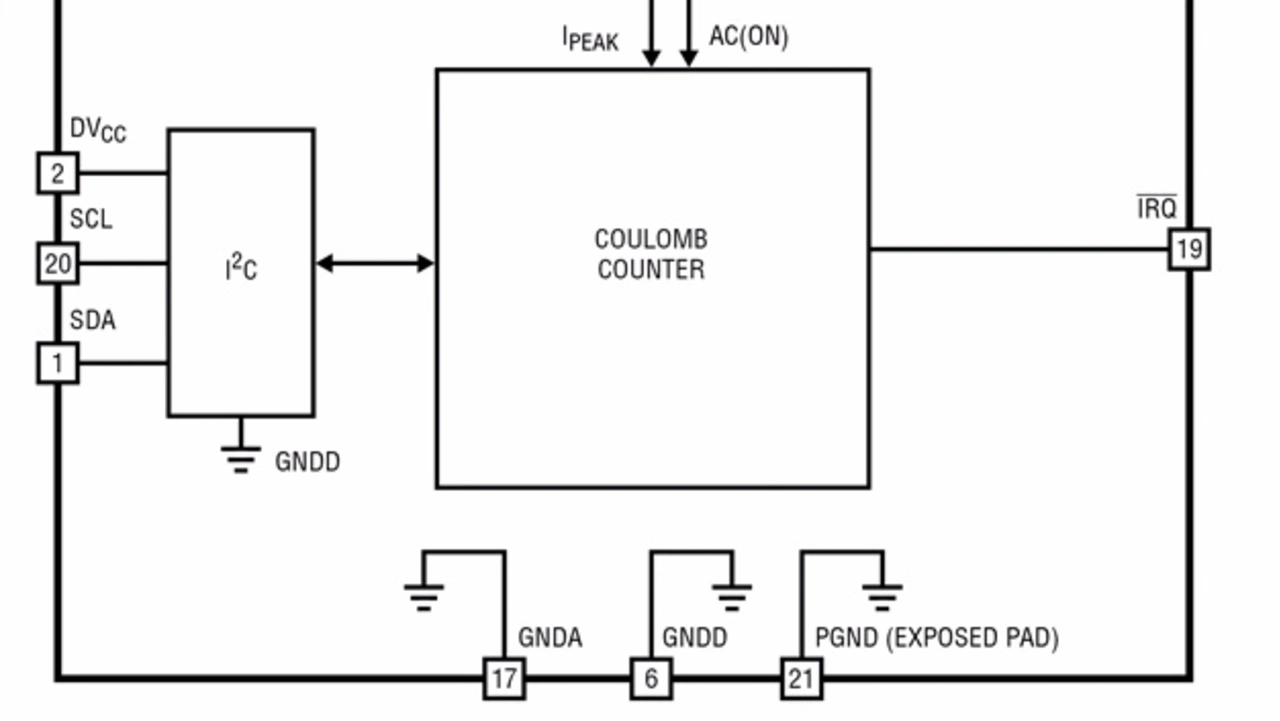

Der LTC3335 enthält einen Timer-Schaltkreis, der periodisch die Einschaltzeit von A und C misst und eine akkurate Ladung in Coulombs ausgibt, entsprechend dem Wert IPEAK. Ein interner Addierer und Ripplezähler rechnet die Zeit, in der Schalter A und C geschlossen sind, zusammen und multipliziert den Wert mit der jeweiligen Ladung qAC(ON). Die acht MSBs in der Zählerkette sind über den I²C-Port zugänglich, sie repräsentieren die Gesamtladung, die von der Batterie zur Last gelangte. Der Skalierungsfaktor lässt sich über I²C für unterschiedliche Batteriegrößen und IPEAK-Werte einstellen. Gleiches gilt für die Alarmpegel, mit denen das System über den Batteriestand jeden Sensors alarmiert. Da der interne Coulombzähler des LTC3335 seinen Logikstatus nur halten muss, während der DC/DC-Umsetzer im Sleep-Modus ist, erreicht der zusätzliche Ruhestrom zur Überwachung der Batterie tatsächlich Null.

Fehlerquellen und Nachteile

Der Coulombzähler des Bausteins (Bild 6) überwacht und misst die Ladung, die den Ausgang des DC/DC-Wandlers verlässt. Diese schließt 100 % des Laststroms ein sowie den Treiberstrom für die internen Schalter, geliefert von VOUT. Nicht gemessen werden jedoch der Ruhestrom während des Schlafmodus und der Strom an VIN für die Schalteransteuerung während des Ladungstransfers; daraus ergibt sich eine Fehlerquelle. Generell ermittelt der Zähler einen leicht erhöhten Wert an entnommener Ladung. Bei Spitzenströmen über ungefähr 50 mA, ist dieser Fehler sehr klein (<5 %), aber bei sehr kleinen Spitzenströmen kann er substanziell groß werden (>20 % der aktuell entnommenen Ladung). Glücklicherweise wird in vielen Applikationen diese primäre Fehlerquelle vermieden, denn die Charakteristik des ICs lässt sich relativ gut steuern und vorhersehen. Dadurch lassen sich Fehler mittels Software korrigieren, sodass der Restfehler sich im einstelligen Prozentbereich bewegt – auch bei sehr geringen Spitzenströmen. Zur Fehlerkorrektur muss man nur die passenden Kurven aus dem Datenblatt übernehmen.

- Power für IoT-Funksensoren

- Anforderungen an Lithium-Thionylchlorid-Batterien

- Restkapazität ermitteln