Akkulade-ICs

Power für IoT-Funksensoren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Anforderungen an Lithium-Thionylchlorid-Batterien

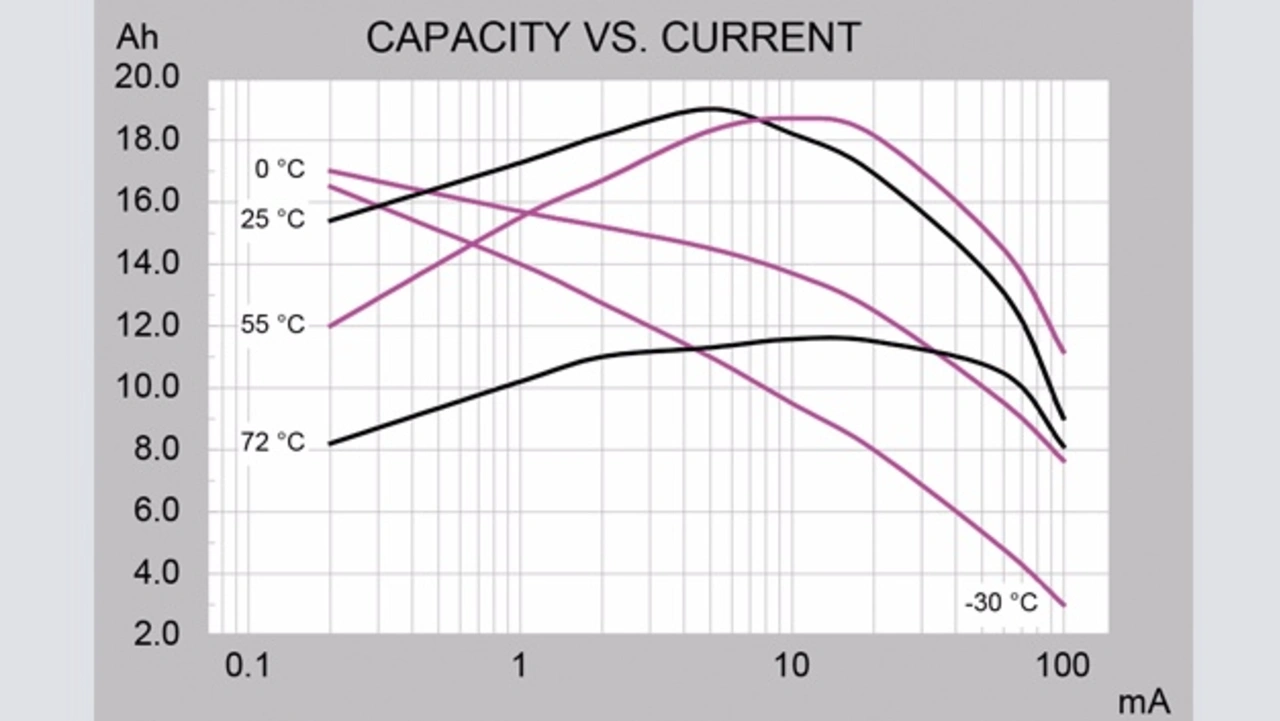

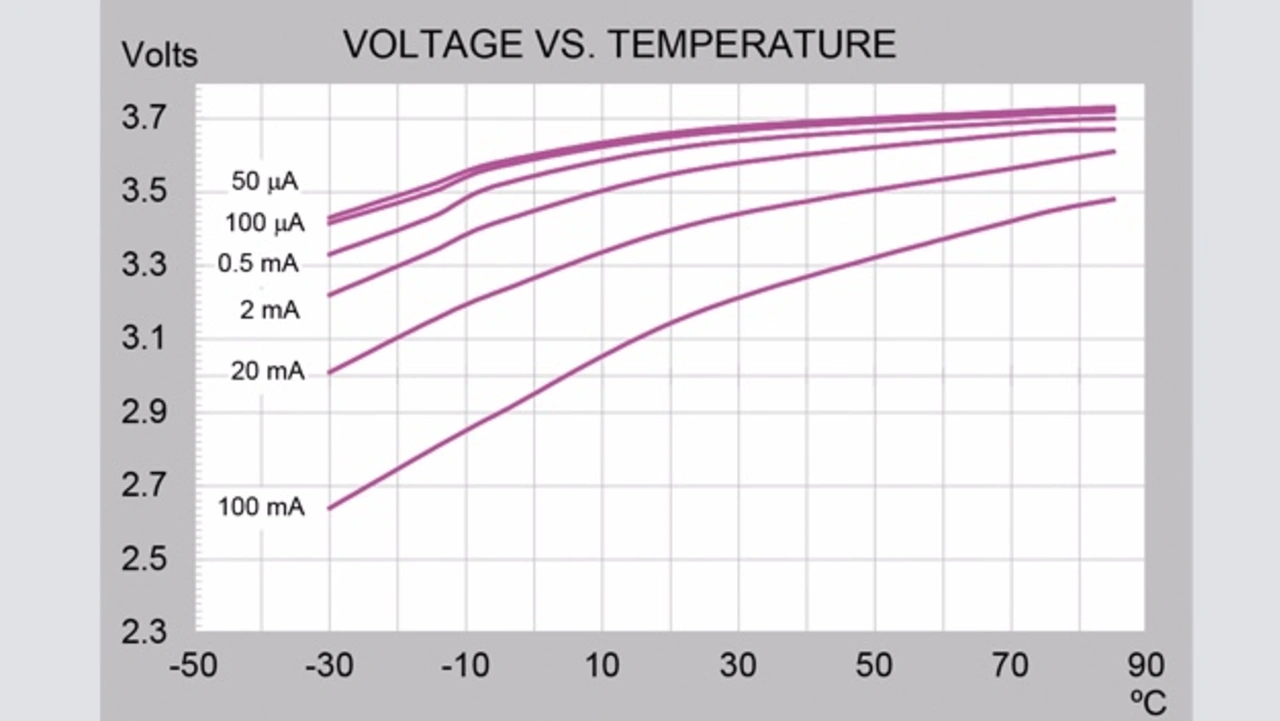

Um die Vorteile von Lithium-Thionylchlorid-Batterien bezüglich Laufzeit und Kapazität zu nutzen, sind besondere Vorkehrungen zu treffen, besonders beim Schaltungsentwurf der jeweiligen Applikation. Li-SOCl2-Batterien haben eine sehr hohe Ausgangsimpedanz (Bild 1a und Bild 1b). Die chemische Reaktion (Passivierung), die für die extreme geringe Selbstentladung und die lange Lagerzeit verantwortlich ist, begrenzt leider auch den Laststrom. Auch wenn sich die Passivierungsschicht während des Ladens der Batterie auflöst, liegt der Spitzenstrom im Vergleich zu anderen Batterietypen mit vergleichbarer Kapazität häufig niedriger. Aber nicht nur die Ausgangsspannung bricht ein, sondern auch die Batteriekapazität. Zieht man aus der Batterie von Bild 1 einen Laststrom von 100 mA, sinkt die Kapazität auf 9 Ah – das ist weit unter dem Spitzenwert von 19 Ah bei 4 mA Laststrom. Applikationen mit hohen Lasttransienten benötigen daher einen parallel geschalteten Speicherkondensator, um diese Stromspitzen abzufangen. Außerdem sollte der Laststrom generell begrenzt werden, um die maximal verfügbare Kapazität zu erhalten.

Noch komplizierter ist die Beherrschung des Batteriestroms, kommt ein DC/DC-Umsetzer ins Spiel, um die Versorgung der Sensor- und Kommunikationselektronik zu stabilisieren. Solche Umsetzer, die für Low-Power-Applikationen optimiert sind, arbeiten generell im »Burst«-Modus. Dabei »schläft« der Umsetzer, bleibt der Wert der Ausgangsspannung über einem unteren Schwellenwert. Sinkt er unter diese Schwelle, wacht der Umsetzer auf und schickt einige kurze Stromimpulse (Bursts) Richtung Ausgang, bis die Ausgangsspannung den oberen Schwellenwert erreicht. Wie zuvor angemerkt, sind solche Impulsströme ein Problem für Lithium-Thionylchlorid-Batterien und auch für andere Primärbatterien, denn sie reduzierten die Systemlaufzeit. Eine optimale IoT-Powerlösung kombiniert daher eine Langzeitbatterie mit einem DC/DC-Umsetzer in einem batteriefreundlichen Strommanagementsystem.

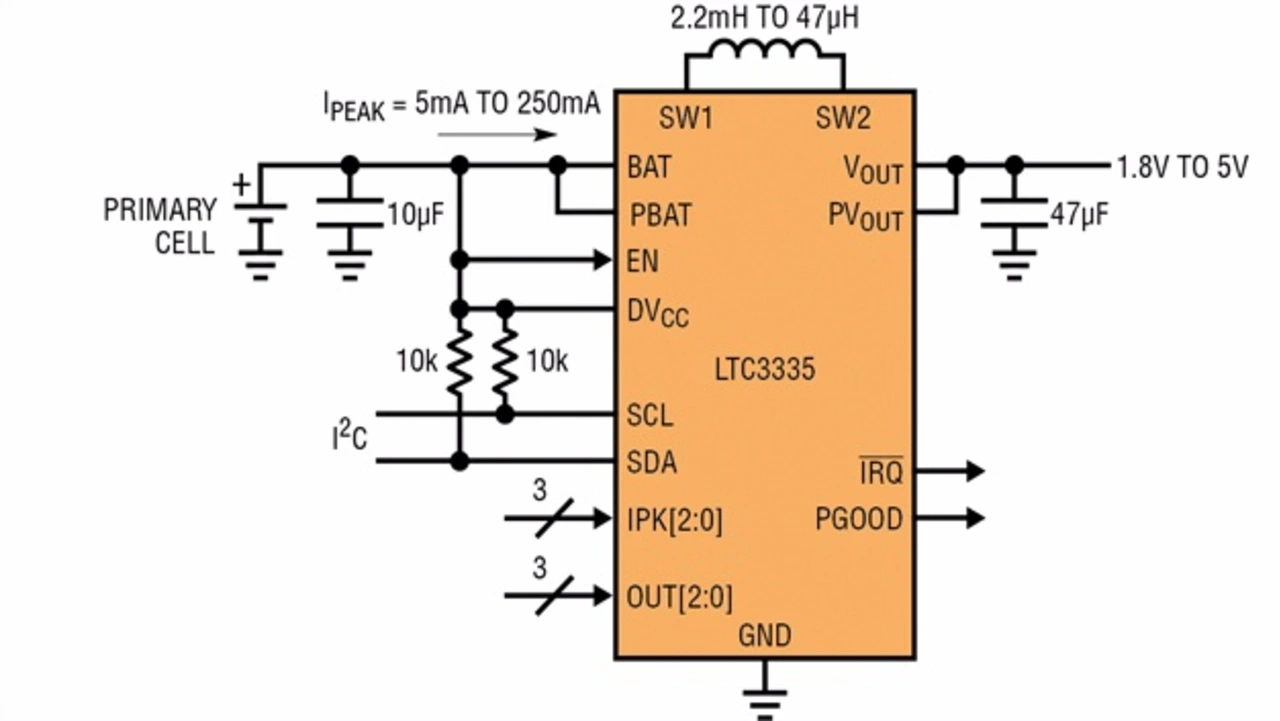

Der synchrone Umsetzer »Nanopower«-Buck-Boost LTC3335 (Bild 2) erfüllt laut Hersteller alle genannten Anforderungen. Sein Eingangsbereich von 1,8 V bis 5,5 V und acht vom Anwender wählbaren Ausgangsspannungen zwischen 1,8 V und 5 V bieten eine geregelte Versorgung bei Eingangsspannungen, die über, unter oder gleich der Ausgangsspannung liegen können. Mit einem Ruhestrom von bescheidenen 680 nA und mit programmierbaren Eingangsströmen von 5 mA bis 250 mA, eignet sich das Bauteil für Primärbatterien einschließlich Lithium-Thionylchloride-Batterien ohne jede externe Strombegrenzung.

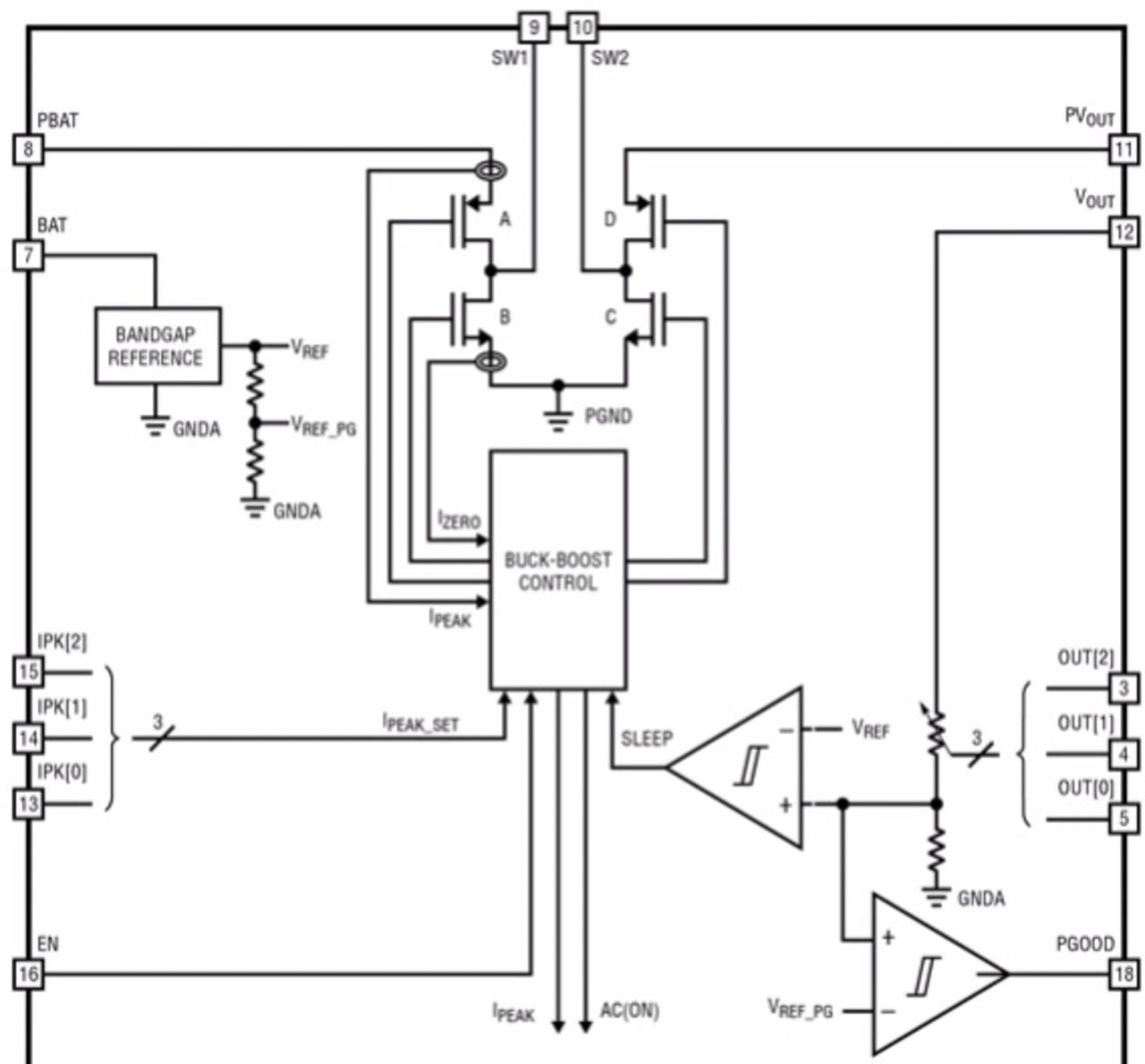

Der LTC3335 arbeitet nach einem relativ einfachen Prinzip (Bilder 2 und 3). Liegt die Ausgangsspannung über dem Regelwert, geht das Bauteil in einen Sleep-Modus, in dem nur die Ausgangsspannung überwacht wird. Sinkt die Ausgangsspannung unter den Regelwert, wird der DC/DC-Umsetzer aktiv und liefert über einen monolithische integrierten Vollbrückenwandler mit vier Schaltern Energie vom Eingang zum Ausgang. In einem solchen Fall schalten die Schalter A und C durch, sodass Strom von der Batterie durch eine externe Spule zwischen den Pins SW1 und SW2 fließt. Wird der programmierte Spitzenstrom (IPEAK) erreicht, öffnen die Schalter A und C und die Schalter B und D schalten durch, sodass Strom aus der Spule in den Ausgangskondensator an Pin PVOUT fließt. Dieser Stromfluss hält so lange an, bis er auf Null gefallen ist. Wenn in diesem Moment die Ausgangsspannung die Regelgröße übertrifft, geht das Bauteil wieder in den Sleep-Modus. Andernfalls beginnt der Schaltzyklus von vorne. Der LTC3335 erzielt eine Wandlungseffizienz mehr als 80 % bei Lastströmen herunter bis 10 µA, einem üblichen Wert vieler Funksensoren. Zusätzlich werden Eingangsspitzenströme reduziert. Dies maximiert Batterielaufzeit und -kapazität, was dem durchschnittlichen Leistungsbedarf zugute kommt, weil sich Batterielaufzeit und -kapazität maximieren.

Trotz Fortschritten bei Laststromreduzierung und Batterielaufzeit kämpfen Applikationen noch immer mit stark beschränktem Platzangebot und irgendwann müssen die Batterien auch einmal gewechselt werden. In preiswerten portablen Geräten spielen der Ladestatus der Batterie und die Ermittlung der verbleibenden Restkapazität eine geringe Rolle. Entweder überdauern die Batterien die Nutzungsdauer des Geräts oder die Konsequenzen sind gering, wenn das Gerät wegen einem Batteriewechsel off-line geht. Anders ist es bei kritischen Sensoren in der Fabrikautomatisierung oder in Sicherheitssystemen der Bahn: Totzeiten wegen des Austauschs unerwartet leerer Batterien bedeuten dort einen unzumutbaren zusätzlichen Aufwand.

- Power für IoT-Funksensoren

- Anforderungen an Lithium-Thionylchlorid-Batterien

- Restkapazität ermitteln