Energy Harvesting

Energie aus stromdurchflossenen Leitungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Anpassung und Messung

Für die Messung ist es Voraussetzung, dass ein einziger Leiter durch die Spule geführt wird und nicht etwa Phase und Null-Leitung, weil sich das magnetische Feld dann aufheben würde. Das Durchführen der Leitung durch die Spule bedeutet gleichwohl, dass ein unerwünschtes Auftrennen bei einer bereits verlegten Installation notwendig ist, was bei den Versuchsmessungen natürlich kein Problem, in der Praxis jedoch nicht tragbar ist. Die bekannten Strommesszangen können geöffnet werden, so dass der Leiter für die Messungen umfasst werden kann, was prinzipiell auch für die Energy-Harvesting-Applikation anwendbar ist, wie es noch erläutert wird. Diese wurde mit verschiedenen, teils selbstgewickelten Ringkernen und einem handelsüblichen Stromwandler (siehe Tabelle) aufgebaut.

| Modell | Typ | Induktion | Windungen | Premeabilität | Sekundärleistung |

| Trafoperm N2 (Ritz) | Ringkern | 2 T | 2000 | 13.000 | 31 mW |

| Vitroperm 500F (Seckels) | Ringkern | 1,2 T | 1000* | 20.000 | 35 mW |

| Vitrovac 6030F (Seckels) | Stromwandler E4622 | 0,75 T | 2500 | 3000 | 5 mW |

| Mumetall (Marchandise) | Ringkern | 0,8 T | 600 | 150.000 | 11 mW |

| Eisenpulver (Amidon) | Ringkern | 2 T | 800 | 75 | 4 µW |

Parameter einiger Ringkerne und Messergebnisse (* = selbstgewickelt) Grundparameter magnetischer Materialien

Der Versuchsaufbau (selbstverständlich mit Fehlerstromschutzschalter) besteht aus einem gewöhnlichen Netztransformator (230 V/12 V), an den auf der Sekundärseite verschiedene Hochlastwiderstände so verschaltet werden, dass sich Wechselströme von 1,5 A, 3 A und 6 A ergeben, die durch die Leitung fließen. Diese Leitung ist durch den Ringkern geführt, für den diese Ströme die Primärströme darstellen. Die Ströme und Spannungen werden mit üblichen Multimetern gemessen, die den echten Effektivwert messen (TRMS: True Root Mean Square) und hierfür keinen festen Formfaktor verwenden, der lediglich für einen rein sinusförmigen Verlauf korrekte Effektivwerte liefern würde. Aufgrund der Nichtlinearitäten der B-H-Charakteristik kann es zu Verzerrungen der Sekundärspannung kommen, die zu Oberwellen führen und das Messergebnis beeinflussen.

Der Lastwiderstand auf der Sekundärseite wird so bemessen – per Potenziometer abgeglichen –, dass sich eine Leistungsanpassung ergibt, also die maximale Leistung (Pmax) abgegeben wird. Dies ist dann der Fall, wenn der Lastwiderstand gleich dem Innenwiderstand der Sekundärseite (Ri) ist. Mit der Leerlaufspannung U0 , die – je nach Kerntyp und Primärstrom – im Bereich von 1,2 V bis 7 V liegt, ergibt sich die maximale Leistung mit

Dieser Innenwiderstand ist keineswegs konstant, weil sich die Permeabilität in Abhängigkeit von der Aussteuerung des Kernmaterials ändert. Außerdem handelt es sich bei Ri nicht allein um einen ohmschen Widerstand, sondern um eine Impedanz mit einem komplexen Anteil, die sich durch die Sekundärinduktivität (L = N Φ / I) ergibt. Der optimale Lastwiderstand errechnet sich dann zu

Genaugenommen müsste also auch dieser Anteil für eine maximale Leistung angepasst werden. Dieser zur Kompensation benötigte kapazitive Anteil lässt sich mit den Daten des Ringkerns berechnen und simulieren (LTspice), so dass sich die Leistung durch Hinzuschalten eines Kondensators tatsächlich erhöht. In der Praxis konnte dies allerdings nicht bestätigt werden. Die Ursache hierfür liegt im nicht idealen und nicht linearen Verhalten der Ringkernspule. Das bedeutet, dass man nicht allein mit den Werten aus den Datenblättern auf die tatsächlichen Verhältnisse schließen kann, so dass die Spulen messtechnisch genauer analysiert (z.B. Magnetisierungs- und Streuinduktivitäten) werden müssten, um dann mit Simulation und Anwendung auf deckungsgleiche Ergebnisse zu kommen. Hierauf wurde verzichtet, denn auch ohne eine komplexe Anpassung sind die Ergebnisse mit einer rein ohmschen Anpassung vielversprechend. Die Werte für den notwendigen Lastwiderstand liegen bei dem Kern aus Mumetall bei ca. 200 Ω und bei dem Vitroperm-Typ bei 1,5 kΩ.

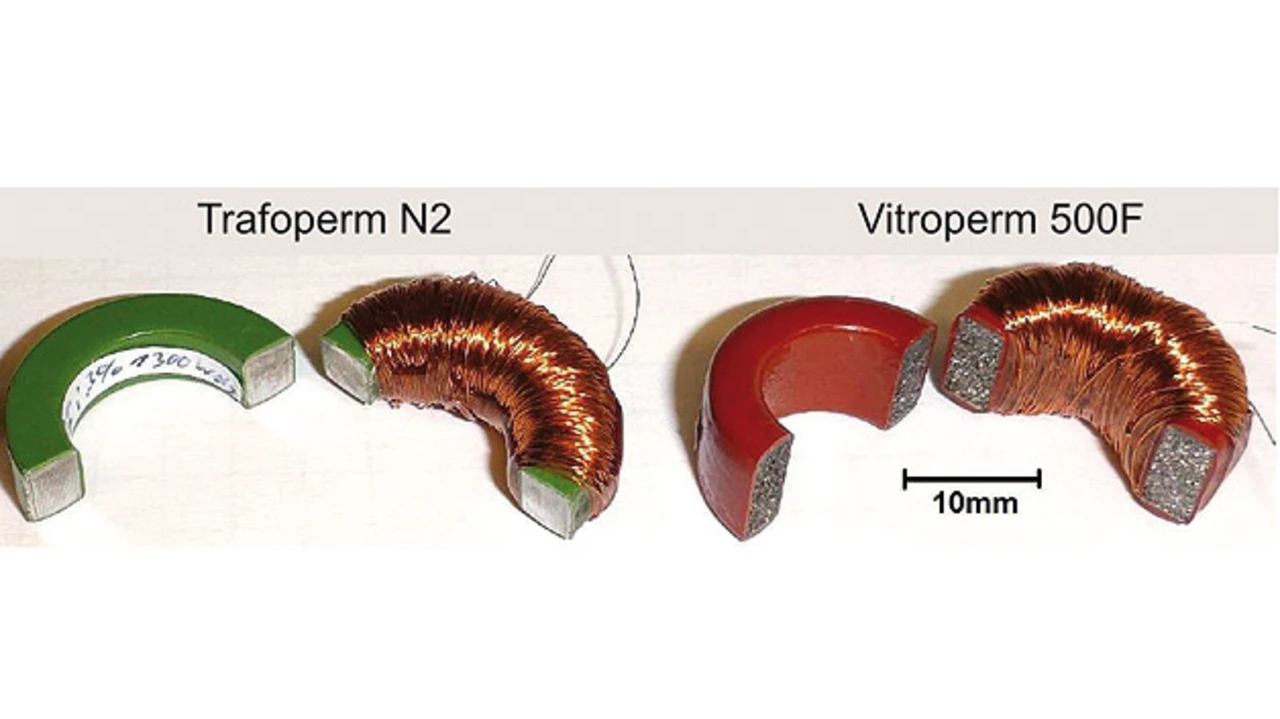

In der Tabelle sind die wichtigsten Daten einiger getesteter Ringkerne mit der maximalen Leistung angegeben, die sich bei einem Primärstrom von 6 A ergibt. Ein gutes Ergebnis hat sich erwartungsgemäß mit dem kristallinen Material Trafoperm N2 eingestellt, wobei das nanokristalline Vitroperm 500F sogar noch etwas besser abschneidet, was durch die hohe Permeabilität bei einer noch recht hohen Induktion (Sättigungspolarisation) verursacht wird. Es hat sich augenscheinlich gelohnt, diesen Kern selbst zu bewickeln. Alle anderen in der Tabelle angegebenen sind von den Firmen fertig konfektioniert geliefert worden.

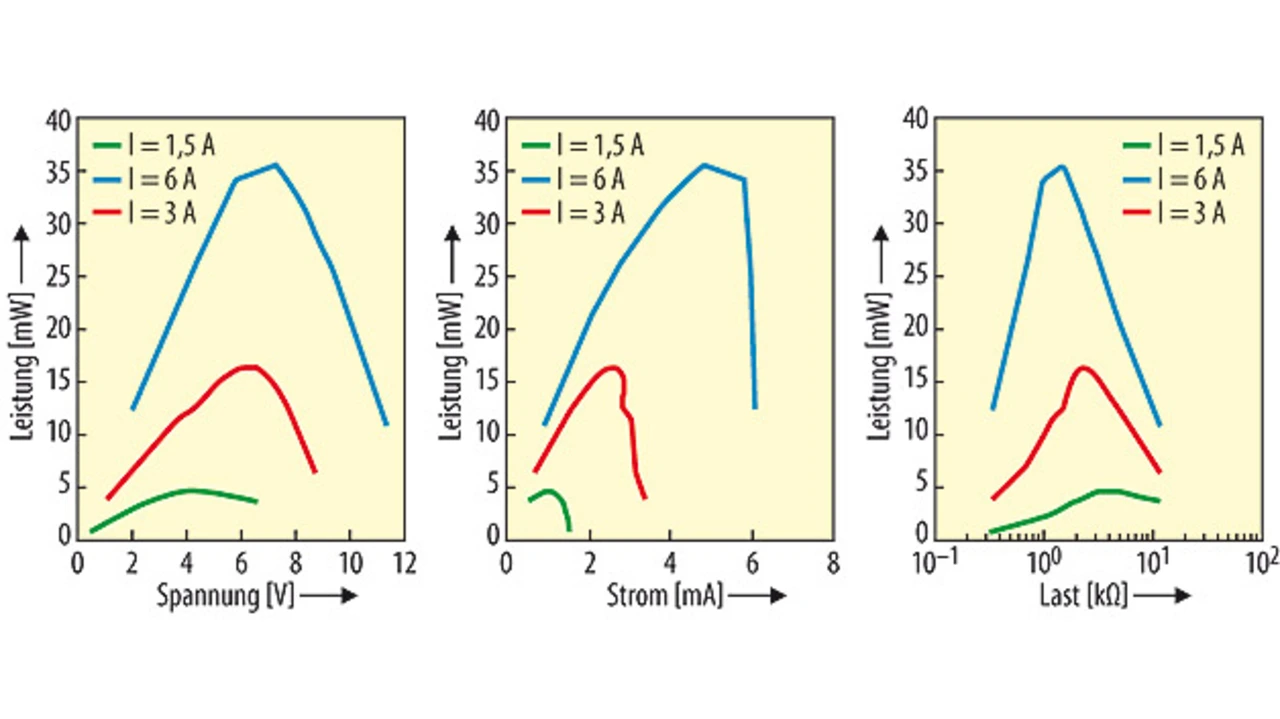

Mit 35 mW bei 6 A, 16 mW bei 3 A und 5 mW bei 1,5 A steht mit dem Vitroperm-Ringkern auf der Sekundärseite genügend Leistung zur Verfügung, um damit problemlos eine elektronische Schaltung betreiben zu können (Bild 5). Um den Wandler nachträglich über eine laststromführende Leitung legen zu können, muss er (wie erwähnt) zu öffnen sein. Es sind mehrere Kerne zum Test durchgesägt worden, um herauszufinden, was dies für einen Einfluss auf die sich einstellende Sekundärenergie hat, wenn der Kern danach wieder zusammengedrückt wird.

Der kristalline Werkstoff Trafoperm N2 ist mechanisch relativ weich und wenig porös, so dass sich mit einer Diamanttrennscheibe eine glatte und saubere Schnittkante (Bild 6) ergibt. Beim nanokristallinen Vitroperm-Ringkern zeigt sich demgegenüber eine recht raue Schnittkante. Wie es zu erwarten war, wird bei einem durchgeschnittenen Kern eine weitaus geringere Leitung generiert, wobei die Ergebnisse jedoch stark vom verwendeten Material abhängig sind. Beim durchgeschnittenen Trafoperm-N2-Ringkern hat sich die Leistung ungefähr halbiert (15 mW bei 6 A), während sie beim Vitroperm-Ringkern nur noch 1 % (ca. 0,3 mW) von der beim geschlossenen Kern ermittelten Leistung beträgt. Demnach kann selbst ein durchgesägter und damit zu öffnender Ringkern aus Trafoperm N2 noch genügend Leistung für den Betrieb einer Elektronik aufbringen, bei allen anderen Typen ist dies nicht unbedingt der Fall. Möglicherweise ergibt sich durch das Auftragen einer leitfähigen (Eisen-) Paste auf die Schnittkanten noch eine Verbesserung, wenn der Kern wieder geschlossen wird.

- Energie aus stromdurchflossenen Leitungen

- Transformator reloaded

- Wandler-Anforderungen – die passende Spule muss es sein

- Anpassung und Messung

- Spannung gewandelt