Akku-Forschung

Anode »heilt« sich selbst

Anoden aus Silizium sind ein vielversprechender Kandidat, um die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus zu erhöhen. Für ihren praktischen Einsatz sind sie aber noch nicht stabil genug. US-Forscher haben nun eine neue Methode entwickelt, solche Silizium-Anoden langlebiger zu machen, indem sie sich selbst »heilen«.

Weltweit wird daran gearbeitet, die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus zu erhöhen. Ein Ansatz ist es, die Kapazität der Anode zu erhöhen. Hier kommen vor allem Zinn oder sogar Silizium in Frage, um das heute größtenteils verwendete Graphit zu ersetzen. Bei neuen, hochkapazitiven Akkus werden bereits Materialiengemische für die Anode verwendet, in denen Silizium mit vorkommt, allerdings gibt es keine reinen Silizium-Anoden.

Das Problem bei solch einer Anode ist, dass sie beim Laden und Entladen ihr Volumen um das bis zu dreifache ändern kann. Das spröde Silizium macht das ständige Ausdehnen und Zusammenziehen aber nicht besonders lange mit, es bilden sich Risse und irgendwann ist die Anode nicht mehr funktionsfähig.

Die Forscher der US-Universität Stanford um Prof. Zhenan Bao haben jetzt eine neue Methode entwickelt, diese Risse wieder zu reparieren. Das Ganze haben sie »selbstheilende Elektrode« genannt.

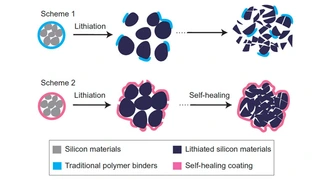

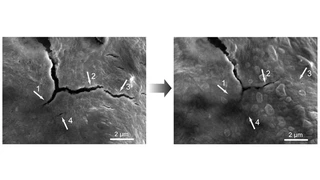

Für die Silizium-Anode haben sie dazu einen neuen Polymerbinder verwendet. Das darin enthaltene Polymer ist leitfähig und kann sich stark ausdehnen. Es besteht aus Molekülen, die relativ schnell brechen. Allerdings ziehen sich die zerbrochenen Enden chemisch an und verbinden sich innerhalb weniger Stunden wieder. Das Polymer »heilt« sich also selbst.

Selbstheilendes Polymer

Bei der mit diesem Polymer versehenen Anode läuft es genauso ab. Die beim Ausdehnen entstandenen Risse werden von dem Polymer wieder geschlossen. Damit ist es den Forschern immerhin gelungen, 100 Ladezyklen ohne nennenswerte Kapazitätsverluste durchzuführen. Das war zehnmal mehr, als mit einem konventionellen Polymerbinder.

Das nächste Ziel ist es nun, 500 Ladezyklen zu erreichen, ein Wert mit dem sich ein Akku mit solch einer Anode, in der Konsumelektronik einsetzen lassen würde. Zwar sind die Forscher davon noch weit entfernt aber sie haben bewiesen, dass ihr Ansatz grundsätzlich funktioniert.

Die Forscher sehen in der Entwicklung einen praktischen und realistischen Ansatz, das Problem mit der Silizium-Anode in den Griff zu bekommen. Sie können sich auch vorstellen, das Material bei Elektroden aus anderen Materialien einzusetzen.

Die Ergebnisse ihrer Forschung haben die Wissenschaftler in dem Magazin »Nature Chemistry« veröffentlicht.