Temperatur, Elkos und Testmethoden

Lebensdauer von LED-Treibern verlängern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Elektrolytkondensatoren – die Bad Boys im System?

Besonders empfindlich auf erhöhte Temperaturbedingungen und somit als Ausfallursache Nummer 1 in LED-Treibern gelten Elektrolytkondensatoren (Elkos). Diese gängige Meinung trifft allerdings nicht vollumfänglich zu.

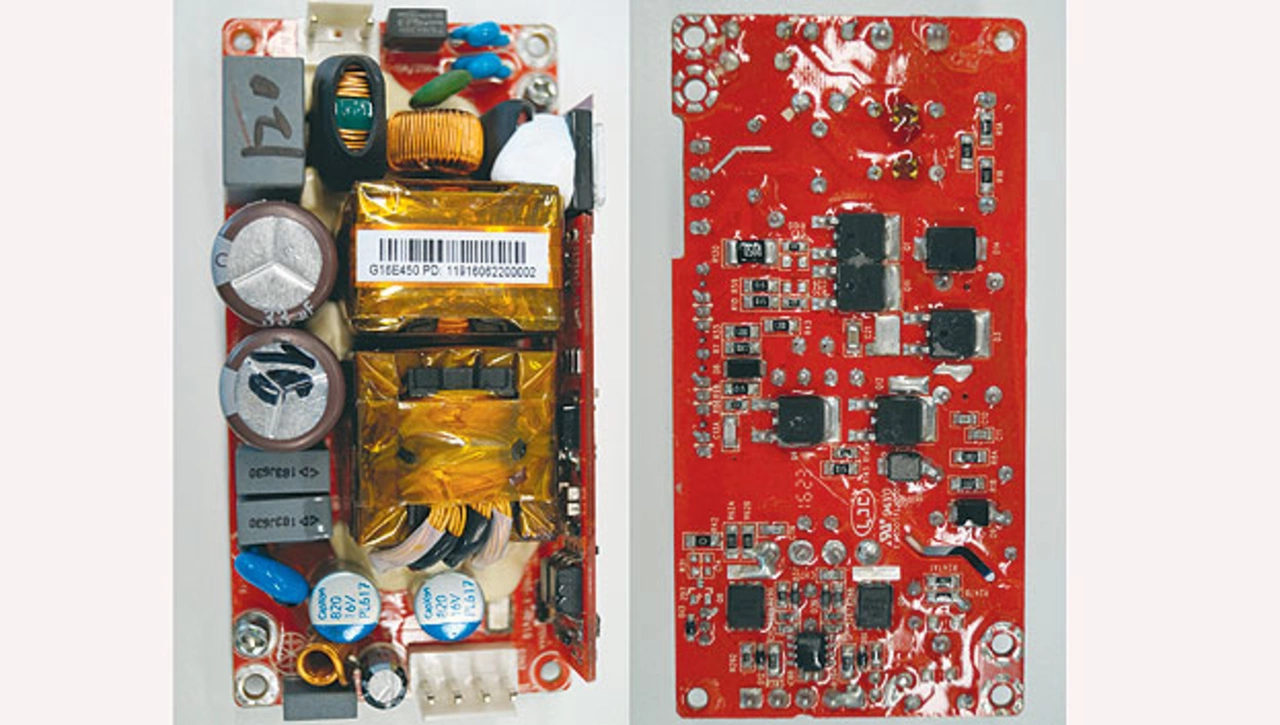

Bild 2 zeigt den traditionellen Aufbau von AC/DC-LED-Treibern. Diese Technik ist nach wie vor am weitesten verbreitet, da sie kostengünstige Lösungen ermöglicht. Allerdings werden hier SMD- (Surface-Mount Device) und THD-Bauteile (Through-Hole Device) oft vermischt und suboptimal ausgerichtet.

In der Regel werden dabei die vergleichsweise großen passiven Komponenten wie Filterspulen, Elkos oder auch der Transformator zu unfreiwilligen Kühlkörpern für darunterliegende SMD FET´s, Gleichrichter oder IC´s. Daher empfiehlt sich der Einsatz von passiven Kühlkörpern, Wärmefallen oder einer thermischen Abschirmung zu den Wärme abstrahlenden Halbleiterbauteilen.

Entscheidend für die Performance eines Elkos ist demnach, neben der guten Auslegung der Spezifikationen, die richtige Platzierung im Design. Ein unzureichend gekühlter Primary Switcher eines Flyback-LED-Treibers führt schnell zu einer Erhöhung der Gehäusetemperatur am Kondensator um 10 °C. Frei nach Arrhenius´ Faustformel halbiert sich so die Lebenserwartung des LED-Treibers(!) – denn maßgeblich für einen Ausfall ist immer das schwächste Glied.

Doch die Realität ist noch deutlich komplexer. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Wird ein Stein mit Schwung in einen See geworfen, so erzeugt er Wellen. Der Stein symbolisiert in dem Beispiel die Wärmequelle im Design und die Wellen sind die dadurch entste¬hende Wärmestrahlung. Ein typischer LED-Treiber hat im Schnitt etwa 40 elektronische Bauteile, 15 davon sind Leistungskomponenten.

Gemäß unserem Beispiel werden also 40 Steine, 15 größere und 25 kleinere, in den See geworfen. Die Auswirkungen der Wellen, die sich nun über die Wasseroberfläche verbreiten und gegenseitig beeinflussen, sind viel komplexer als die einer Einzelwelle. Genauso verhält es sich mit der Wärmestrahlung, die insbesondere von den Leistungskomponenten ausgeht – mit dem Unterschied, dass sich diese dreidimensional ausbreitet. Dieses einfache Beispiel veranschaulicht, dass die thermische Betrachtung des Designs ein aufwendiges und kompliziertes Unterfangen ist. Dadurch lässt sich auch leicht ableiten, dass die richtige Platzierung von thermisch kritischen Bauteilen, wie beispielsweise der Elkos, ein maßgebliches Indiz für die Systemzuverlässigkeit darstellt.

Lebenserwartung von Elkos – reine Auslegungssache

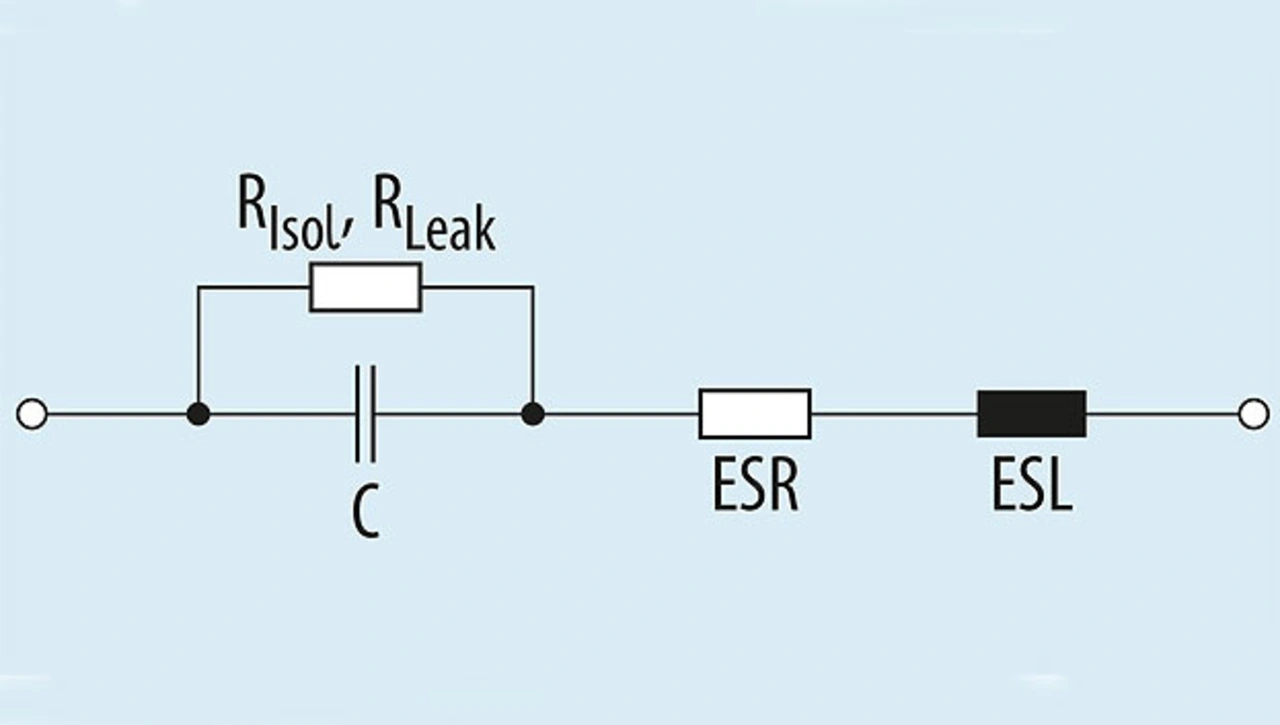

Für die korrekte Dimensionierung der Elkos ist der erste Schritt ein Blick auf dessen Ersatzschaltbild (Bild 3).

In einem Elko Datenblatt findet sich neben der Angabe des Kapazitätswerts auch noch die Angabe des ESR (äquivalenter Serienwiderstand). Dieser setzt sich aus den relativ konstanten ohmschen Widerständen von Anschlussdrähten, Lötanschlüssen und der Folie sowie dem temperaturabhängigen Widerstand des Elektrolyts und dem frequenzabhängigen Widerstand der Dielektrikumsschicht zusammen. Der ESR ist demnach über den Einsatzbereich des Elkos nicht konstant, sondern verändert sich als Funktion von Frequenz und Temperatur. Gemeinsam mit der Serieninduktivität ESL und dem parallelen Widerstand zur idealen Kapazität c, beeinflusst dies insbesondere den Ripplestrom.

Der Ripplestrom ist eine weitere maßgebliche Kenngröße für die Dimensionierung des Elkos. Grundsätzlich gilt, dass der Elko in einer Applikation mit Wechselspannung betrieben wird. Dabei entstehen Rippleströme, die durch das Umladen von Energie im Kondensator erzeugt werden und zu einer Selbsterwärmung führen. Das bedeutet, dass ein Elko im Betrieb eine höhere Temperatur aufweist als seine Umgebung. Übersteigt dabei die Kerntemperatur die Temperatur an der Oberfläche, stellt sich ein Gleichgewicht zwischen zugeführter elektrischer Leistung und der an die Umgebung abgegebenen Wärme ein.

Dabei gilt es zu beachten, dass sowohl Bauform als auch Oberflächenbeschaffenheit des Elkos einen wesentlichen Einfluss haben. Denn die Fähigkeit, Wärme im infraroten Spektralbereich abzustrahlen, ist durch diese beiden Parameter bedingt. Bereits eine einfache Maßnahme, wie die Schrumpfschlauchisolierung eines Elkos, kann zu einem deutlich besseren Strahlungskoeffizienten führen. Ob der Schrumpfschlauch schwarz oder weiß ist, macht dabei keinen Unterschied.

Die Ermittlung des Ripplestroms ist in der Praxis keine triviale Messung. Der Grund ist, dass jedes Hinzufügen von Messshunts oder Stromzangen zum Prüfling die Messung beeinflusst. Deshalb müssen die Leitungen so kurz wie möglich gehalten werden, um das Messergebnis geringstmöglich zu verfälschen. Außerdem gilt es, die verschiedenen Betriebszustände des LED-Treibers zu berücksichtigen. Meist kann nicht vorausgesagt werden, wie sich der Ripplestrom über die Temperatur oder bei unterschiedlichen Lastbedingungen verändert. Letzteres kann durch eine unterschiedliche Anzahl von LED oder durch einen dimmbaren LED-Treiber verursacht werden, wobei die Auswirkungen des Dimmens auf den Ripplestrom deutlich schwieriger zu untersuchen sind. All diese Einflussfaktoren gilt es zu vermessen, um eine realistische Lebenserwartung abschätzen zu können.

- Lebensdauer von LED-Treibern verlängern

- Elektrolytkondensatoren – die Bad Boys im System?

- Spannungsfestigkeit eines Elkos