Thermische Simulation

Eigenerwärmung der Leiterplatte

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Heterogene und parallele Leiter

Heterogene Leiter

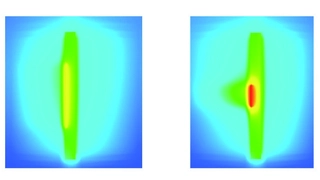

Bei heterogenen Leitern kann man versuchen, über durchschnittliche Leiterquerschnitte im Diagramm passende Werte zu ermitteln. Dies wird aber dann sehr ungenau, gerade wenn Leiter mit Flächen kombiniert sind. Bild 2 zeigt die Simulation einer entsprechenden Leiterbahn. Interessant ist hier auch die etwas unterschiedliche Farbe der beiden Stecker. Im System beeinflussen sich eben immer alle Elemente.

Parallele Leiter

Die Formel und damit auch das Diagramm haben eine logarithmische Funktion. Für gleiche Kupferdicke entnimmt man dem Diagramm für einen Strom von 5 A eine Breite von 2 mm, für 10 A werden 4,5 mm angegeben.

Was ist zu tun, um die Querschnitte für mehrere hochstromführende Leiter auf einer Leiterplatte berechnen oder ablesen zu können? In jedem Fall muss die Summe der Ströme ermittelt und damit die Summe der Querschnitte festgelegt werden. Mit Hilfe des Diagramms ergeben sich die notwendigen Breiten für 1 × 5 A, 2 × 5 A und 3 × 5 A. Die Simulation gibt ein eindeutiges Ergebnis: Die Temperaturen sind nicht gleich (Bild 3).

Der Unterschied zwischen einem und zwei Leitern ist dabei wesentlich größer als zwischen zwei und drei Leitern. Dies resultiert aus der Ungenauigkeit beim Ablesen. Für sehr kompakte Designs, bei denen jeder Millimeter zählt, ist das Diagramm zur Dimensionierung der Leiter nicht geeignet. Außerdem haben der Abstand zwischen den Leitern und die restliche Struktur der Leiterplatte einen entscheidenden Einfluss.

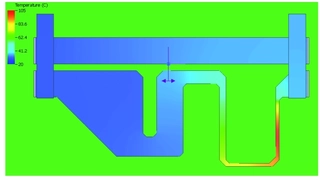

Für eine Simulation, bei der drei Leiter nach dem Diagramm dimensioniert wurden, wurden diese mit unterschiedlichem Abstand auf der Leiterplatte platziert (Bild 4). Die maximale Temperatur liegt für den linken Leiter bei 27,9 °C und für den rechten Leiter bei 30,8 °C. Das ergibt ein ΔT von 7,9 K und 10,8 K. Die Unterschiede betragen hier etwa 20 %.

Starr-Flex-Leiterplatten

Da sich die Diagramme und Formeln für die Erwärmung meist auf Standard-Leiterplatten beziehen, sind diese für Leiterplatten mit unterschiedlichen Dicken wie z.B. Starr-Flex-Leiterplatten nicht zu gebrauchen. Hier heißt es, Prototyp aufbauen und testen oder aber simulieren.

Hier wurden eine Simulation von einer Leiterplatte mit zwei starren Seitenteilen und einem gleich breiten flexiblem Mittelteil und einer Leiterplatte mit zwei starren Seitenteilen mit einem schmaleren flexiblen Mittelteil durchgeführt. Die Ergebnisse (Bild 5) machen deutlich, dass die Erwärmung im Flex-Bereich wesentlich höher ist. Durch die geringere Dicke des Flex-Materials ergibt sich eine schlechtere Wärmespreizung als im Basismaterial.

Minimaler Platzbedarf

Der Frage nach dem minimalen Platzbedarf für die Entwärmung wird hier am Beispiel einer Power LED nachgegangen. Die LED wurde auf drei verschieden große Leiterplatten platziert. Das Ergebnis der Simulation zeigt, dass die Sperrschichttemperatur zwischen 103 °C und 152 °C liegt, daraus resultiert ein ΔT von 83 bis 132 K. Diese Simulation zeigt, welche minimale Leiterplattenfläche ohne zusätzliche Kühlmaßnahmen benötigt wird.

Bei der Bewertung von Kühlmaßnahmen bietet eine Simulation große Vorteile, da sich eine beliebige Anzahl vergleichender Simulationen aufbauen und parallel simulieren lässt. Auf diese Weise lässt sich genau bestimmen, welche Kühlmaßnahme wie wirkt.

Thermisches Management

- Eigenerwärmung der Leiterplatte

- Überdimensionierung und anschließender Test

- Heterogene und parallele Leiter

- Praxisbeispiel: Starr-Flex-Leiterplatte

- Autorenvorstellung