Datenbrille für Industrieanwendungen

Modularer Systemaufbau erforderlich

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

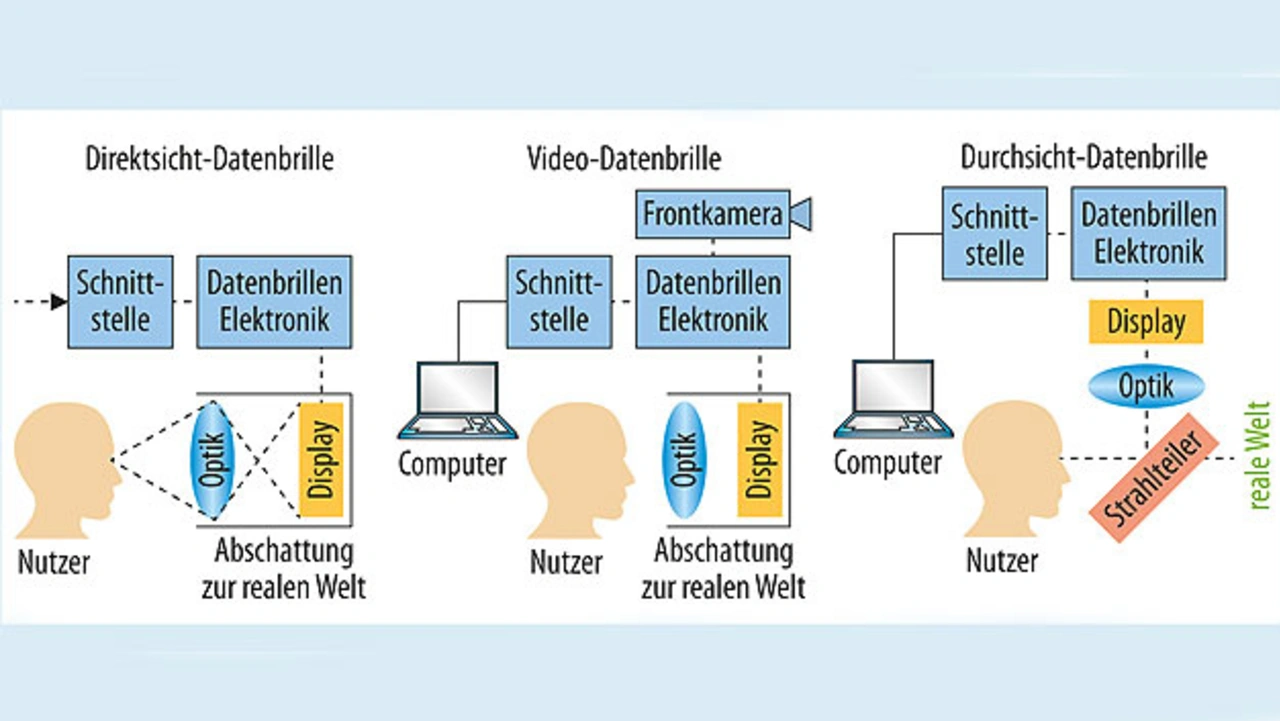

Datenbrillen-Architekturen

Zum Thema der Datenbrillen-Architekturen findet sich in der Literatur und bei Berichterstattungen oft eine nicht korrekte Vermischung. Prinzipiell kann zwischen drei Architekturen unterschieden werden: Direktsicht-, Video- und Durchsicht-Datenbrillen (Bild 3).

Direktsicht

Bei einer Direktsicht-Datenbrille sieht der Nutzer nur virtuelle Informationen. Das Auge blickt dabei direkt auf das vergrößerte virtuelle Bild. Es gibt viele Datenbrillen mit nicht-transparenter Optik. Sie gehören eigentlich auch zur Klasse der Direktsicht-Datenbrillen, auch wenn diese fälschlicherweise als AR-Datenbrillen beworben werden. Konkret handelt es sich dabei um »Look-Around«-Datenbrillen, da das Auge die Umgebung um die Optik herum wahrnehmen kann.

Video-Durchsicht

Datenbrillen nach dem Video-Durchsicht-Prinzip sind als eine Erweiterung der Direktsicht-Datenbrillen zu betrachten. Mit einer zusätzlichen Blickrichtungskamera wird die reale Welt aufgenommen und durch einen Videomixer zusammen mit virtuellen Informationen wiedergegeben. Es entsteht eine Verschmelzung zwischen virtueller und realer Welt. Da das menschliche Auge nur die vom Display projizierten Informationen betrachtet, befinden sich alle Objekte in der gleichen Fokussierungsebene. Die Wiedergabe der realen Welt ist nur in verminderter Auflösung möglich, da das menschliche Auge für das Helligkeitsempfinden etwa 120 Millionen Stäbchen und für das Farbempfinden rund 6,5 Millionen Zapfen besitzt. Solche Auflösungen können derzeitig keine Standard-Displays und -Kameras bereitstellen.

Durchsicht

Die dritte Architektur ist die Durchsicht- bzw. Augmented-Reality-Datenbrille. Sie basiert auf einem Strahlteiler. Über eine Optik wird das virtuelle Bild dem realen Bild überlagert. Die reale Welt kann somit in voller Auflösung und ohne zeitliche Verzögerungen wahrgenommen werden. Zu betrachtende Objekte befinden sich in ihrer realen Fokussierungsebene. Die getrennte Betrachtung – reale Welt direkt, virtuelle Welt vom Display – stellt hohe Anforderungen an das Erfassungs- und Bildverarbeitungssystem. Virtuelle Objekte müssen korrekt positioniert werden, um Sie mit realen Objekten verschmelzen zu lassen [2,3].

Problematiken bei aktuell am Markt verfügbaren Datenbrillen

Eine Charakterisierung der meisten am Markt verfügbaren Datenbrillen weist sie als geschlossenes System mit integrierter Computereinheit aus. Die Komponenten wie Optik, Display, Elektronik, Akku und die integrierte Sensorik befinden sich bei Smartglasses an einem Brillengestell und bei hoch immersiven Datenbrillen an einen Helmaufbau. Da die Datenbrillen-Optik oft fest am Brillengestell angebracht ist, kann die Datenbrille nicht über einer Lese- oder Schutzbrille getragen werden. Brillenträger können somit Datenbrillen nur stark eingeschränkt nutzen. Das Tragen von Kontaktlinsen oder das Anfertigen von speziellen Korrekturgläsern ist bei Datenbrillen nicht praktikabel.

Die fest integrierten kompletten Computersysteme vermitteln zuerst einen fortschrittlichen und autarken Lösungsansatz. Eine in der Datenbrille integrierte CPU hat aber auch Nachteile. Genau wie bei Smartphones ist die CPU-Technik schon nach kurzer Zeit veraltet. Ähnlich verhält es sich mit dem Betriebssystem. In Analogie zu Smartphones wird häufig auch in Datenbrillen ein Android-Betriebssystem eingesetzt. Dabei ist die Problematik des zu kurzen Software-Supports durch die Anbieter eigentlich weitläufig bekannt, sodass die Installation von neuen Apps oft verwehrt bleibt.

Folgen für den industriellen Einsatz

Im Konsumerbereich ist schon für unter 100 € ein neues Smartphone mit aktuellem Prozessor und Betriebssystemsupport erhältlich. Für Datenbrillen sind hingegen Investitionen zwischen 1.000 bis 5.000 € und teilweise noch mehr nötig. Eine Firma, die dann zum Beispiel im Bereich der Logistik mehrere 100 Datenbrillen gekauft hat, muss sie dann nach zwei bis drei Jahren durch Neue ersetzen. Die Komponenten wie Optik, Display und Brillengestell könnten noch für viele Jahre genutzt werden, der veraltete, fest integrierten Prozessor verhindert jedoch die Installation von aktuellen Sicherheits-Updates oder Anwendungen. Wirtschaftlich muss also geprüft werden, ob die Effizienzsteigerungen die wiederkehrenden Investitionskosten übersteigen.

Aus der Sicht des Datenschutzes gibt es weitere Probleme mit autarken Prozessoren. Diese Geräte sind sehr stark personalisiert. Die Problematik ist bereits von anderen Geräten bekannt, bei denen für die Gerätekonfiguration zwingend ein persönliches Konto bei Microsoft oder Google erstellt werden muss. Diese Datenbrillen hinterlassen entsprechend digitale Spuren wie Browserverläufe, ortsbezogene Informationen, Videoaufnahmen und Pausenzeiten. Soll im Unternehmen die Datenbrille nach einem Schichtwechsel an einen Kollegen gegeben werden, so ist das datenschutzrechtlich äußerst kritisch zu betrachten. Es sind einige Fälle bekannt, bei denen der Betriebsrat aus diesen Gründen den Einsatz solcher Datenbrillen untersagt hatte.

Der integrierte Prozessor mit seiner Peripherie wie 3D-Kameras, GPS und Gyrosensoren hat einen hohen Strombedarf. Der beschränkte Bauraum an einer Datenbrille ermöglicht hingegen nur die Integration von Akkus mit geringer Kapazität. Die Folge ist, dass die Datenbrillen in einer Schicht oft mehrfach geladen werden müssen und diese Ausfall- bzw. Batteriewechselzeiten mit zu berücksichtigen sind.

Aus der Sichtweise der Optik gibt es wenige Anpassungsmöglichkeiten bezüglich der Umgebungsbeleuchtung und der Arbeitsumgebung. Soll die Datenbrille im Außenbereich eingesetzt werden, muss der optische Kombinierer eine geringe Transmission aufweisen, um zum hellen Umgebungslicht eine »Sonnenbrillen-Wirkung« zu erreichen. Gleichzeitig sollte die Reflexion der Display-Information zum Auge möglichst hoch sein. Bei dunkleren Lichtverhältnissen im Innenbereich verhält es sich umgekehrt. Man möchte das wenige Umgebungslicht nicht noch weiter abdunkeln. Abhängig von der Umgebung variiert auch der Arbeitsabstand. Soll an einer Werkbank gearbeitet werden, dann sollte das virtuelle Bild ungefähr im Abstand einer Armlänge projiziert werden.

Datenbrillen-Apps

Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass Software-Entwickler sehr häufig die Besonderheiten der Informationsdarstellung von Datenbrillen unterschätzen, die wiederum stark von der eingesetzten Optik abhängig ist. Die Art und Menge der darstellbaren Informationen kann nicht mit Smartphones oder Tablets verglichen werden. Man kann somit keine Informationen auf einer Datenbrille darstellen, die für klassische Ausgabegeräte gerendert wurden.

Die Menge der darstellbaren Informationen sollte sich mehr an einem Navigationsgerät orientieren. Bei Augmented-Reality-Datenbrillen ist zusätzlich zu beachten, dass der Hintergrund immer transparent und nicht schwarz ist. Aktuell gibt es viele AR-Dienstleister, die über entsprechende Implementierungs- und Lizenzkosten verschiedene Datenbrillen-Anwendungen von einer einfachen Remote-Anwendung bis zur Einbindung in die SAP-Datenbank anbieten. Eine Alternative dazu ist eine kostenfreie Lösung, bei der Anwender in PowerPoint Inhalte erstellen können, die für die Darstellung auf einer AR-Brille geeignet sind. Es können beispielsweise Arbeitsanweisungen von einer Smartwatch zur Datenbrille übertragen werden (Bild 4).

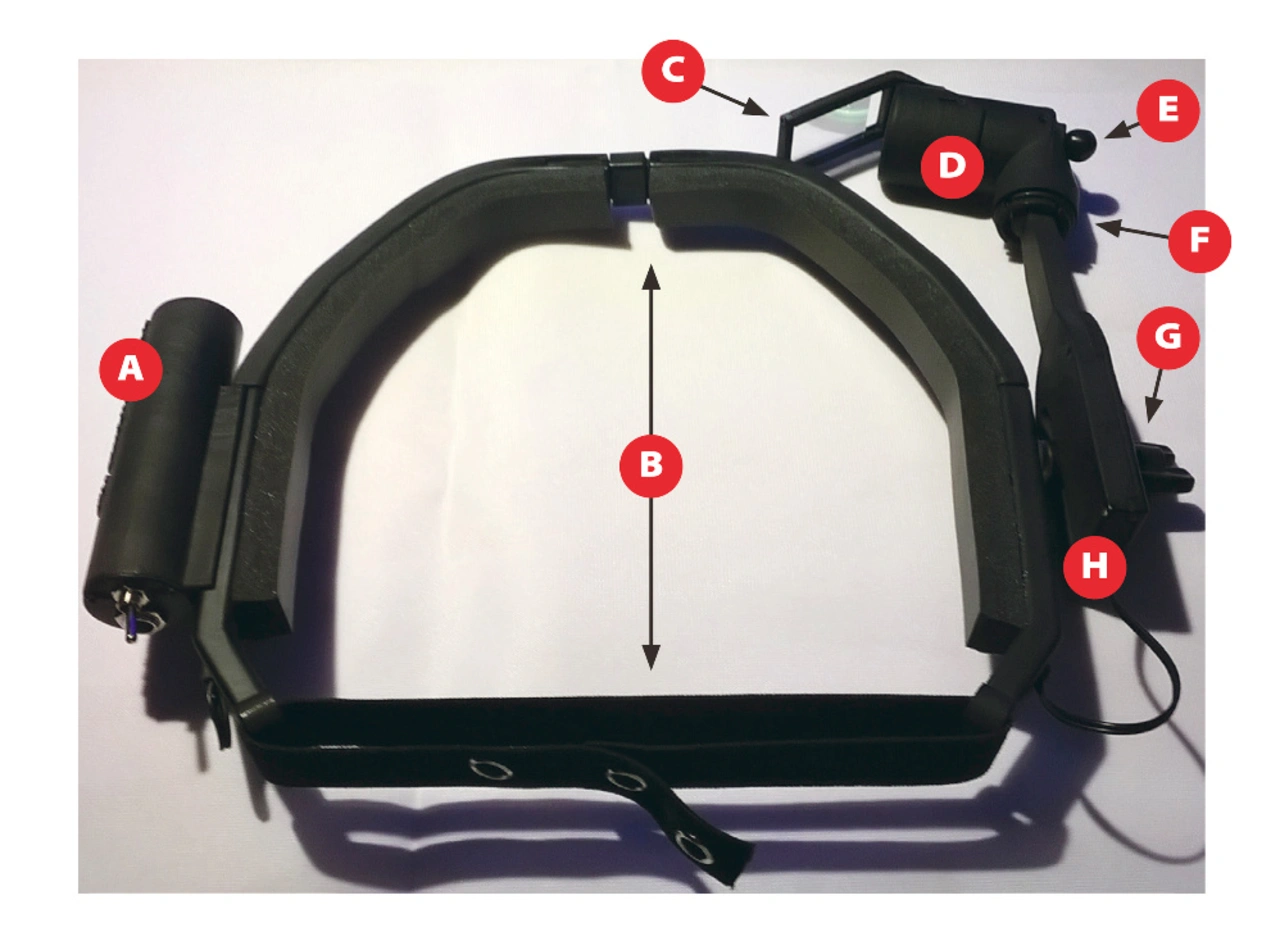

Modularer Systemaufbau

Im Gegensatz zu Smartphones, Tablets und weiteren Wearables müssen Datenbrillen sehr stark auf die jeweilige Anwendung und den Nutzer angepasst werden. Technisch ist es nicht möglich, eine Datenbrille herzustellen, die für ein breites Anwender- und Anwendungsspektrum eingesetzt werden kann. Ein praktischer Lösungsansatz ist ein modulares System, bei dem optische, elektronische und mechanische Komponenten für Nutzer und Use-Case konfiguriert werden können.

Wie es die Praxis zeigt, ist für größere Unternehmen das Thema Datenbrille wirtschaftlich weniger interessant. Hier kann nicht ein Produkt kostengünstig in großen Stückzahlen gefertigt werden und eine Vielzahl von modularen Komponenten ist bei kleinen Verkaufszahlen zu aufwendig in Herstellung, Fertigung, QM und Dienstleistung. Am Start-Up Data Glasses Zwickau wurde ein modulares System entwickelt, wie in Bild 5 gezeigt. Der Systemaufbau wurde in Zusammenarbeit mit industriellen Anwendern erstellt und adressiert die meisten der genannten Probleme [4].

Literatur:

[1] Dörner, R.; Broll, W.; Grimm, P.; Jung, B.: Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität. Heidelberg, Springer Vieweg, 2014.

[2] Herold, R.: Ein Beitrag zur Realisierung von Systemarchitekturen für Head-Mounted Displays auf Basis bidirektionaler OLED-Mikrodisplays. Bd. Selected Topics in Communications Technologies, Aachen, Shaker Verlag, 2011.

[3] www.data-glasses.com

[4] Lemme, H.: Augmented Reality: Datenbrillen nach Maß. Elektronik 2018, Ausgabe 10, S.12–13.

Der Autor

Prof. Dr. Rigo Herold

forscht und lehrt seit 2013 an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Seine Forschungsschwerpunkte sind die kundenspezifische Hardware-Entwicklung von Datenbrillen im industriellen Bereich sowie der Einsatz und die Sytemintegration von Datenbrillen in Unternehmen. Prof. Herold beschäftigt sich bereits seit 2006 mit der Datenbrillen-Entwicklung bei der Fraunhofer Gesellschaft und hat zu diesem Thema promoviert. Er ist Gründer des Start-Ups Data Glasses Zwickau, dem bisher einzigen Hersteller von modularen Datenbrillen in Deutschland.

- Modularer Systemaufbau erforderlich

- Datenbrillen-Architekturen