Display-Systeme für Außenanwendungen

Entwicklung eines Bahnstandsanzeigers

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Klimamanagement

Um diese Faktoren so gering wie möglich zu halten, bedarf es eines ausgeklügelten und sicheren Klimamanagementsystems. Die Temperaturverteilung innerhalb des Panels sollte möglichst gleichförmig und idealerweise auch zeitlich konstant gehalten werden, um die Komponenten zu schonen. Die Basisanforderung an ein solches Klimamanagementsystem ist dialektisch: Heizen oder Kühlen – oder auch beides.

In diesem Projekt ist ein Systemcontroller über einen internen Temperatursensor für alle temperaturabhängigen Vorgänge verantwortlich:

- Das Ein- und Ausschalten der Heizung.

- Das Ein- und Ausschalten der Ventilatoren (Gehäuse).

- Das Ein- und Ausschalten der Anzeigeeinheit.

- Das Auslösen des Übertemperatur-Sicherheitsschalters.

Zusätzlich verfügt das System über einen Einschaltstrombegrenzer, Überspannungsschutz und eine zufällige Einschaltverzögerung, die von Vorteil ist, wenn mehrere Displays parallel eingeschaltet sind. Die Stromversorgung ist integriert und die SYSCO-Baugruppe kann von -40 °C bis 55 °C betrieben werden, darüber hinaus trennt ein Bi-Metall-Sicherheitsschalter die Elektronik vom Netz. Durch die Mikroprozessorsteuerung sind alle Temperaturgrenzwerte per Software einstellbar und zu Servicezwecken können über die RS232-Schnittstelle Software-Updates und Anpassungen durchgeführt werden.

Installiert sind ein Wärmetauscher mit interner und externer Zwangskühlung durch temperaturgesteuerte Ventilatoren und eine Heizung, um elektronische Bauteile vor extremen Temperaturschwankungen zu schützen. Lufteinlass und -auslass sind an der Unterseite des Monitors angebracht. Druckausgleichsstecker verringern zusätzlich die Kondensation im Inneren.

Für eine stärkere Systementwärmung wurde neben den Wärmetauschern und Lüftern ein Lufteinlass sowie -auslass (externer Kreislauf) an der Unterseite des Geräts vorgesehen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützt eine Blende.

Tests und Simulationen

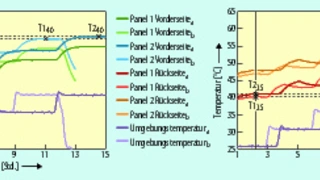

Für die Entwärmung des Systems wurden interne Luftkanäle gebildet. Wie dicht diese letztlich sein müssen, um einen ausreichenden Kühlstrom zu gewährleisten, wurde über iterative Erhöhung der Luftkanalabdichtung und anschließende Temperaturmessungen ermittelt. Bild 3 zeigt den Temperaturverlauf an vier ausgewählten Messpunkten im Geräteinneren bei Umgebungstemperaturen zwischen 25 und 40 °C.

Temperaturentwicklung im Inneren eines Bahnstandsanzeigers

Verglichen werden zwei verschiedenen Konfigurationen der Luftkanäle: Der Temperatur-Zeit-Verlauf mit Index a zeigt die Temperaturentwicklung bei geringer Abdichtung der Luftkanäle. In diesem Szenario können Teile des Kühlstroms an offenen Stellen des Luftkanals verwirbeln, was eventuell die Kühlwirkung negativ beeinflusst. Der Temperatur-Zeit-Verlauf mit Index b zeigt die Wärmeentwicklung bei höherer Abdichtung des Luftkanals (der Kühlstrom wird weitestgehend verwirbelungsfrei geführt).

Der erzielte Effekt ist als Temperaturdifferenz messbar, wobei für den Temperaturvergleich beachtet werden muss, dass in der Messreihe a die Umgebungstemperatur alle vier Stunden und in Messreihe b alle 3 Stunden erhöht wurde (rosa- und lilafarbenes Diagramm). Exemplarisch ist die an einem Messpunkt durch die unterschiedliche Luftkanalkonfiguration auftretende Temperaturdifferenz bei 40 °C Umgebungstemperatur (ΔT40) im linken Teilbild eingezeichnet. Im rechten Teilbild ist die Temperaturdifferenz bei 25 °C Umgebungstemperatur (ΔT25) eingezeichnet.

Die erzielte höhere Kühlwirkung entlastet die verbauten Komponenten von thermischem Stress und verlängert deren Lebensdauer. Panel 1 und Panel 2 sind die beiden Display-Panel des doppelseitigen Bahnstandsanzeigers.

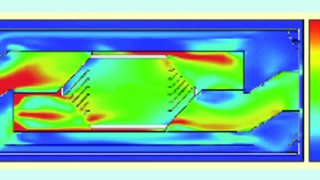

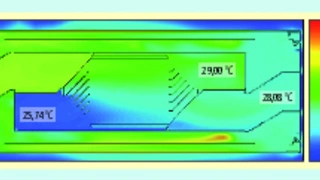

Zur Identifikation von internen Hotspots wurden Simulationen der Wärmeentwicklung (Bild 4) und der Luftströmung (Bild 5) bei angenommenen Umgebungstemperaturen von 25 °C und einer Display-Helligkeit von 100 Prozent durchgeführt.

- Entwicklung eines Bahnstandsanzeigers

- Statischer Inhalt brennt sich ein

- Klimamanagement

- Elektronikkomponenten und Gehäuse