Maximale Bandbreite auf vier bzw. acht Kanälen mit Echtzeit-Oszilloskopen

Wie Bandwidth Interleaving Funktioniert

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wie Bandwidth Interleaving Funktioniert

Problem: Gruppenlaufzeit

Wie bei allen Oszilloskopen über 3 GHz ist ein extrem kritischer Parameter die Gruppenlaufzeit, was dem Phasengang über der Frequenz entspricht. Dieser Parameter entscheidet maßgeblich darüber, wie gut die Signalreinheit des Oszilloskops ist. Leider beeinflussen zwei Parameter widersprüchlich die Gruppenlaufzeit in Oszilloskopen: Für eine optimale Gruppenlaufzeit sollte der Frequenzgang möglichst sanft abfallen. Zum anderen dürfen dem A/D-Wandler aber keine Frequenzen oberhalb der halben Abtastrate zugeführt werden, da es sonst zu unerwünschten Faltungsprodukten kommt (Nyquist-Kriterium), die im Zeitbereich sichtbare Signalverzerrungen hervorrufen. Betrachtet man den Bereich bis 16 GHz mit 40 GS/s Abtastrate, so darf dem A/D-Wandler kein Signal zugeführt werden, das höher als 20 GHz ist. Für eine optimale Gruppenlaufzeit darf aber der Frequenzgang des Verstärkers erst weit jenseits der 30-GHz-Marke merklich abfallen. Da die Herstellung eines Verstärkers mit einer Bandbreite deutlich größer als der Oszilloskop-Bandbreitenbereich technisch nicht sinnvoll ist, benutzt jeder Hersteller von Hochfrequenz-Oszilloskopen DSPs zur Optimierung der Gruppenlaufzeit. Leider hat jede Optimierung auch Nachteile, und es ist nicht möglich, eine universelle Lösung zu finden, die für alle Anwendungen befriedigende Resultate liefert.

Daher bieten die Oszilloskope der Serie WaveMaster 8 Zi als erste Oszilloskope am Markt drei unterschiedliche Gruppenlaufzeit-Optimierungen an, die den drei wichtigsten Applikationsbereichen der Oszilloskope entsprechen. So gibt es eine Optimierung für schnelle transiente Pulse, eine für serielle Datensignale und eine für die Analyse von Signalen im Frequenzbereich. Dank der patentierten XStream- II-Technologie laufen alle für diese Korrekturen notwendigen Rechenoperationen so schnell im Hintergrund ab, dass der Nutzer hiervon nur die „State of the Art“-Signalgüte bemerkt. Für einige Anwendungen sind nun sowohl die hohe analoge Bandbreite von mehr als 20 GHz wie auch die Anzahl von vier unabhängigen Erfassungskanälen notwendig. Eine dieser Applikationen ist die Analyse von Glasfaser-Übertragungssystemen mit über 100 Gbit/s. Diese Technik verwendet IQ-modulierte Übertragungsverfahren (ähnlich wie bei einem DSL-Anschluss), um mehrere Bits gleichzeitig übertragen zu können und somit die benötige Analogbandbreite zu reduzieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

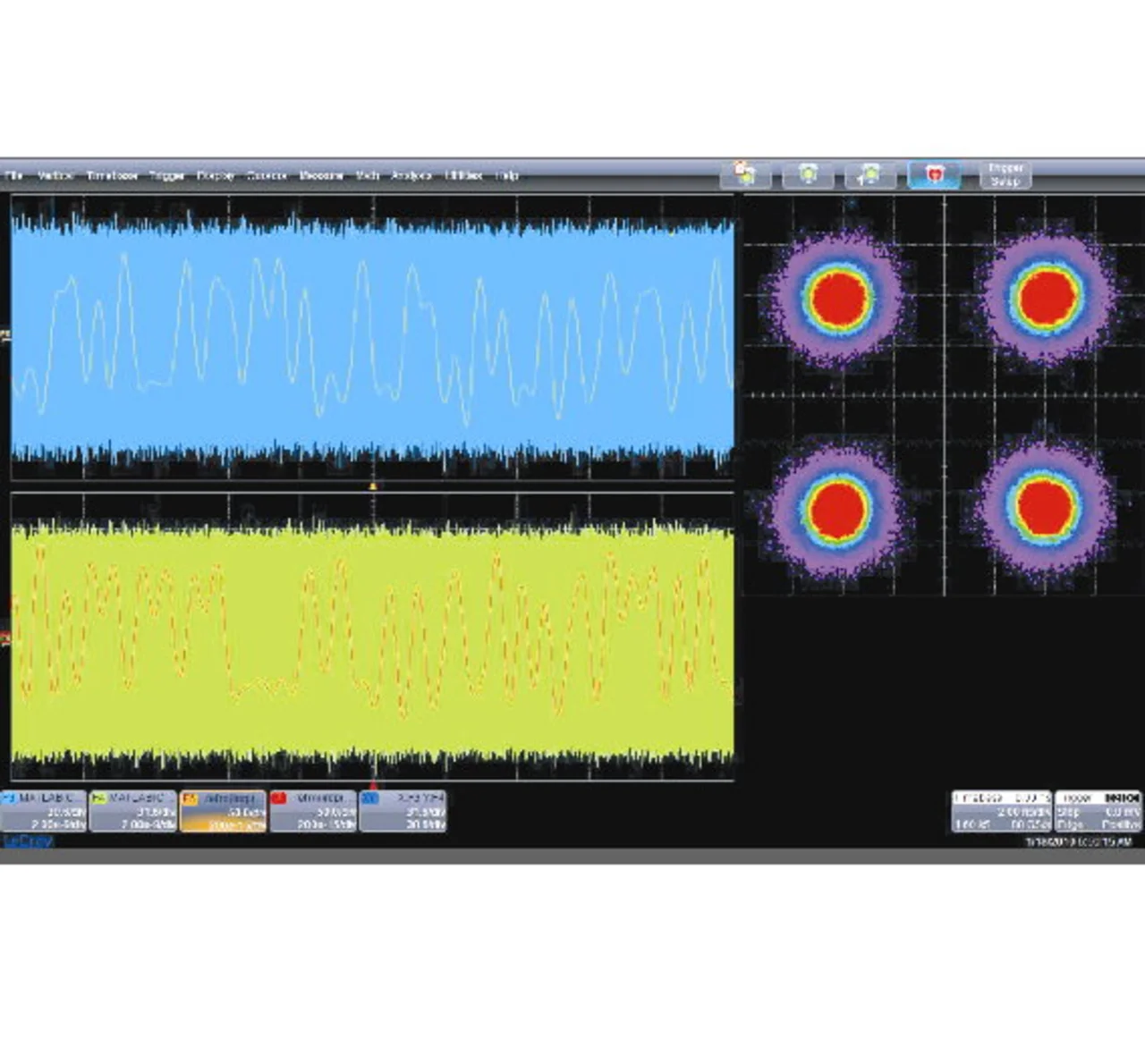

So entspricht eine Symbolrate von 56 Gbaud auf der Glasfaser einer Datenrate von 224 Gbit/s. Dies konnte erstmals mit Hilfe von zwei 30-GHz-Oszilloskopen der WaveMaster-Zi-Serie von einem Forscherteam, angeführt von Dr. Peter Winzer, bei Alcatel-Lucent dargestellt werden. Um die Signale decodieren zu können, müssen vier unabhängie Signale in Echtzeit gleichzeitig erfasst werden, wobei die benötigte Analogbandbreite bei max. 30 GHz liegt. Da diese IQ-Modulationsverfahren nicht repetierend gemessen werden können, scheiden Sampling- Oszilloskope als Alternative aus. Als Lösung wurde von LeCroy die Option entwickelt, mit der zwei Oszilloskope als Master und Slave so zusammengeschaltet werden können, dass die Signale absolut zeitgleich erfasst werden, Bedienung und Darstellung aber über das Masteroszilloskop erfolgen. Diese Option ist in allen Oszilloskopen der WaveMaster-8-Zi-Serie einsetzbar und ermöglicht je nach Modell die Erfassung auf vier Kanälen von Signalen mit 20 bis 30 GHz oder von Signalen mit 4 bis 16 GHz auf acht Kanälen (Bild 2).

Die hierzu benutzte Option Zi-8CHSYNCH besteht aus einem kleinen Hardware-Modul, das an eines der beiden Oszilloskope angeschlossen wird. Einmal angeschlossen, identifiziert es das Oszilloskop als „Master“ für die Signalanzeige und Einstellungen. Die Fersteuerung des Slave-Oszilloskops erfolgt über die LAN-Schittstelle und wird direkt aus der Scope-Applikation des Master-Oszilloskops bedient. Für die zeitliche Synchronisation sind nur wenige zusätzliche Verbindungen notwendig, eine Kalibration der Synchronisation ist nicht notwendig, wodurch die Installation in wenigen Minuten möglich ist. Für die Synchronisation wird der Trigger über eine spezielle Schaltung aufgetrennt und zeitkorreliert beiden Oszilloskopen zugeführt. Steht kein externes Triggersignal zur Verfügung, erzeugt die Triggerschaltung im Auto- Trigger-Modus ein eigenes Triggersignal, was sicherstellt, dass beide Oszilloskope die Signale absolut zeitgleich erfassen. Der zeitliche Fehler zwischen den Erfassungen der beiden Oszilloskope beträgt dabei nur 2,5 ps(eff.).

Unterschiedliche Laufzeiten zwischen einzelnen Kanälen (z.B. durch unterschiedliche Kabellängen) lassen sich für jeden Kanal getrennt abgleichen. Eine weitere Verbindung zwischen dem Synchronisations-Modul und den Oszilloskopen stellt sicher, dass ein neuer Trigger erst dann ausgelöst wird, wenn beide Oszilloskope für die nächste Erfassung bereit sind. Nach der Erfassung werden die Signale des Slave automatisch zum Master übertragen und dargestellt. Für den Nutzer erfolgt die Darstellung der Kanäle des Slave-Oszilloskops völlig identisch zu den Kanälen des Master- Oszilloskops. Es können ohne Einschränkungen auf allen Kanälen (Master und Slave) die vielfältigen Messund Analysefunktionen der Oszilloskope angewendet werden.

- Wie Bandwidth Interleaving Funktioniert

- Wie Bandwidth Interleaving Funktioniert