Kleinsignalmessungen

Ströme "ungestört" erfassen

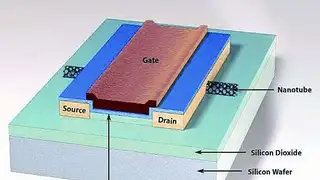

Die Forderung nach einer längeren Batterielaufzeit erfordert das Senken des Stromverbrauchs der drahtlosen Produkte, sodass die Halbleiterhersteller Bauteile entwickeln müssen, die mit extrem kleinen Strömen arbeiten. Zur Charakterisierung dieser Bauteile ist eine Messung von sehr kleinen Strömen mit hoher Genauigkeit erforderlich. Da diese Ströme in etwa in der Größenordnung des Störpegels des Testaufbaus liegen, ist das jedoch gar nicht so einfach.

Für die Charakterisierung solcher Kleinsignal-Bauteile ist es also entscheidend, die Systemstörungen zu minimieren. Generell eignen sich verschiedene Messinstrumente, um kleine Ströme zu messen.

Typisch sind:

Jobangebote+ passend zum Thema

- Digital-Multimeter (DMMs): Ein kostengünstiges 3-1/2-stelliges Handheld-DMM ist für derartige Aufgaben nicht geeignet, es gibt aber hochgenaue Labor-DMMs, die bis hinab auf 10 pA messen können.

- Elektrometer: Ein Elektrometer ist ein spezielles DC-Multimeter. Es kann für viele Messungen anstatt eines solchen genutzt werden. Zusätzlich erlauben der hohe Eingangswiderstand (meist mehr als ein TΩ) und die hohe Empfindlichkeit Spannungs-, Strom-, Widerstands- und Ladungsmessungen weit jenseits der Möglichkeiten eines konventionellen DMMs. Einige Elektrometer, wie das »Electrometer/High Resis-tance Meter 6517B« von Keithley (Bild 1) können problemlos den Eingangs-Offset-Strom eines Bauteils messen, der in manchen Fällen bei nur einem fA liegt.

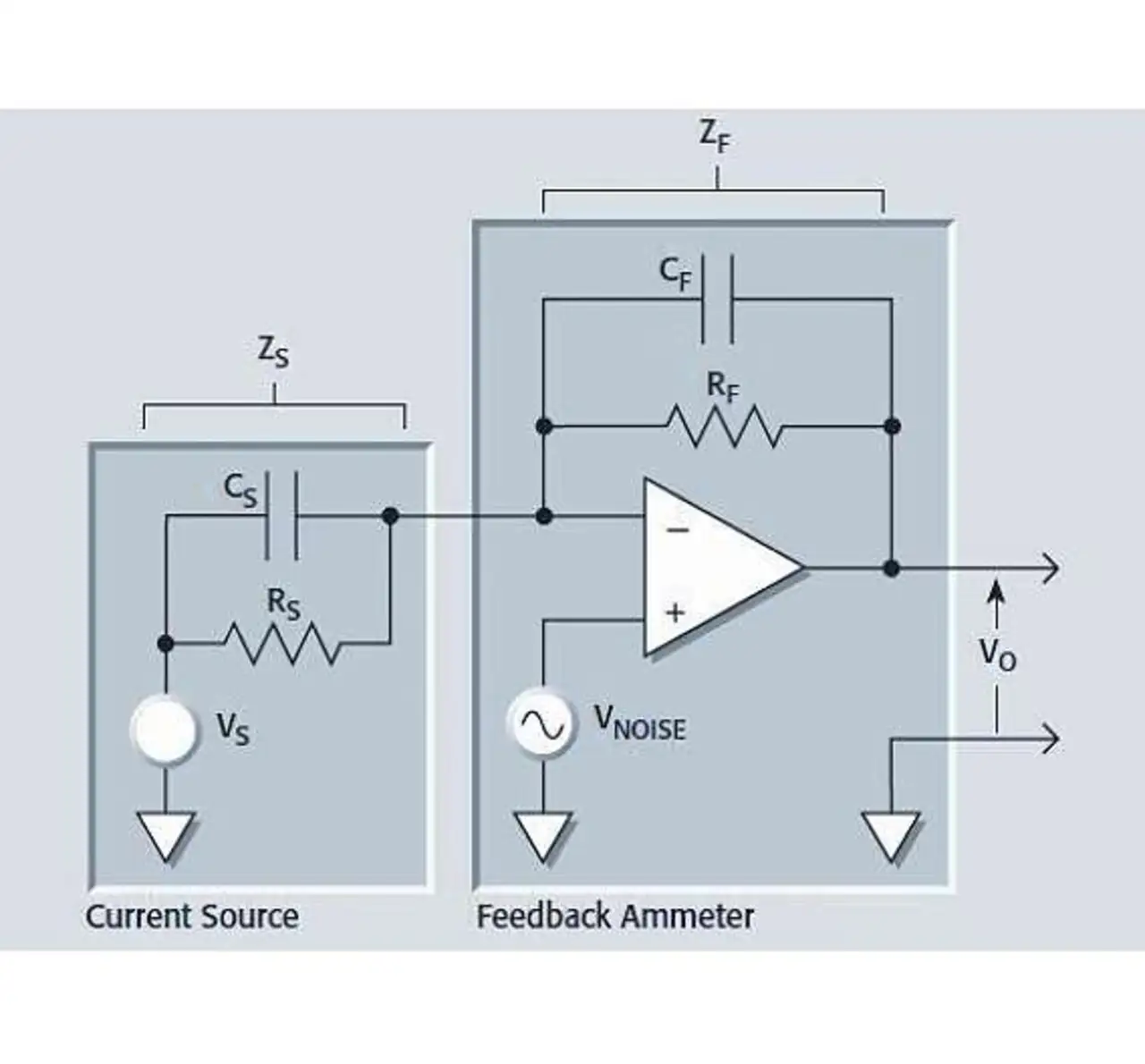

- Amperemeter: Sind solche Instrumente für eine Messung von sehr kleinen Strömen optimiert, werden sie als Picoamperemeter bezeichnet. Im Gegensatz zu einem Elektrometer hat ein Picoamperemeter zwar einen ähnlich geringen Spannungsabfall und eine vergleichbare oder höhere Geschwindigkeit, aber eine geringere Empfindlichkeit und einen günstigeren Preis. Es kann zudem spezielle Eigenschaften haben, wie sehr schnelle logarithmische Messungen oder eine eingebaute Spannungsquelle.

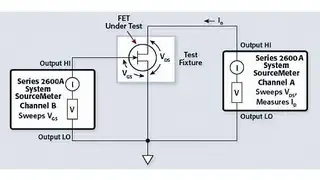

- Source-Measurement-Geräte (SMUs): SMU-Instrumente wie die »System SourceMeter« der Serie »2600A« von Keithley (Bild 2), kombinieren die Funktionen von Präzisionsstrom- und Spannungsquellen mit empfindlichen Voltmetern und Amperemetern. Eine SMU kann gleichzeitig Strom und Spannung einspeisen, messen und aufnehmen. Eine ultrasensitive SMU erreicht eine Strom-Empfindlichkeit von bis hinab auf 10 aA.

Minimierung von Störungen

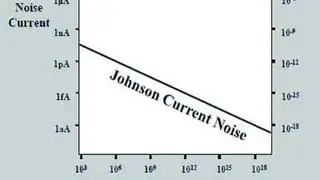

Unabhängig davon, welches Instrument für die Messung der kleinen Ströme zum Einsatz kommt, stellen Störungen (sowohl im Messinstrument als auch von außerhalb) eine Einschränkung der Empfindlichkeit dar. Der kleinste mit einem Instrument noch messbare Strom ist auch vom Testobjekt (DUT) abhängig, da sein Quellenwiderstand (RS) durch die thermische Bewegung der Elektronen ein thermisches Rauschen (Johnson-Rauschen, IJ) erzeugt. Thermisches Rauschen, das entweder als Strom oder Spannung dargestellt werden kann, ist im Wesentlichen die Störspannung eines Bauteils dividiert durch seinen Widerstand, vergleiche Gleichung (1).

Dabei ist k= 1,38 x 10-23 J/K die Boltzmann-Konstante, T die absolute Temperatur der Quelle (in K), B die Rauschbandbreite in Hz und RS der Widerstand der Quelle (Ω). Sowohl die Temperatur als auch die Rauschbandbreite beeinflussen das Johnson-Rauschen. Durch eine Reduzierung jedes einzelnen Parameters kann das Johnson-Rauschen verringert werden. Mittels kryogener Kühlung lassen sich beispielsweise Störungen vom zu prüfenden Bauteil, dem Tastkopf, dem Verstärker und anderen Schaltungen reduzieren. Dies verursacht aber zusätzliche Kosten und erhöht die Komplexität.

Auch die Reduzierung der Rauschbandbreite mit einem Filter ermöglicht eine Verringerung des Johnson-Stromrauschens, dies verlangsamt aber die Messgeschwindigkeit. Es gibt viele potenzielle Ursachen für Störströme, beispielsweise die Kabel, mit denen die Testinstrumente untereinander oder mit dem DUT verbunden sind. Bereits das Bewegen eines normalen Koaxial-Prüfkabels kann einen Strom von mehr als 10 nA erzeugen. Dies wird durch die Reibung der äußeren Abschirmung gegen die Isolation des Koaxialkabels verursacht.

Ungestört erfassen

Die dabei aus der Isolierung herausgelösten Elektronen überlagern sich mit dem zu messenden Strom. In manchen Anwendungsbereichen kann dieser durch tribolektrische Effekte generierte Strom größer sein als der am DUT zu messende Strom. Diese Störungen aufgrund des triboelektrischen Effekts lassen sich durch den Einsatz von störungsarmen dreiadrigen Kabeln mit einem inneren Isolator aus außen mit Grafit beschichtetem Polyäthylen minimieren. Zudem sollten die Prüfkabel so kurz wie möglich gehalten und von Vibrationen isoliert werden.

Die mechanische Beanspruchung des DUT kann ebenfalls zu Messfehlern bei kleinen Strömen führen. Diese piezoelektrischen Effekte sind materialabhängig. Das als Dielektrikum verwendete Polytetrafluorethylen (PTFE) kann beispielsweise relativ hohe Ströme bei Stress und Vibrationen erzeugen. Um den durch diese Effekte generierten Strom zu minimieren, sollte der mechanische Stress auf Isolatoren so weit als möglich reduziert werden.

Für den Aufbau von Testsystemen sollten möglichst nur Isolatoren mit minimalen piezoelektrischen Eigenschaften zum Einsatz kommen. Auch schmutzige oder verunreinigte Isolatoren können Störströme von einigen Nanoampere erzeugen. Auf dem Isolator bilden die Verunreinigungen eine Art Batterie, die sehr kleine Ströme über den Isolator abgeben kann. Um derartige Fehlerquellen zu minimieren, sollte das Bedienpersonal bei einem Handling von Isolatoren Handschuhe tragen oder einfach jegliche Berührung vermeiden.

Der Einsatz von Lot sollte minimiert und gelötete Bereiche mit einem entsprechenden Lösungsmittel, etwa Isopropyl-Alkohol, gereinigt werden. Schließlich können auch Magnetfelder Störströme generieren. Durch eine gute Abschirmung der Messinstrumente und Testadapter lassen sich falsche Messwerte weitgehend verhindern. Die Durchführung von Messungen sehr kleiner Ströme kann sehr komplex sein. Allerdings lassen sich durch ein aufmerksames Design des Testsystems und der Testadapter derartige Störströme minimieren, sodass genaue Messungen möglich sind.

Über den Autor:

Robert Green ist Senior Market Development Manager bei Keithley Instruments.