Verfahrensvergleich

Auswertung kapazitiver Sensoren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Moderne Verfahren

Das CDC-Verfahren ist ein erster Schritt in Richtung einer präzisen und einfachen Messung an kapazitiven Sensoren. Auch zwei neuere Verfahren aus dem Hause AMS sollen hier vorgestellt werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der Capacitance-to-Digital-Wandler (CDC)

Genau genommen ist die Bezeichnung für jeden Wandler korrekt, der eine modifizierte Charge-Balancing- oder Switched-Capacitor-Eingangsstufe hat. Eingebürgert hat sich die Bezeichnung allerdings nur für Sigma-Delta-Wandler. Die Modifikation der Eingangsstufe (Bild 4) beruht darauf, dass die übliche Verschaltung mit zwei bekannten (üblicherweise gleichen) Kapazitäten, einer bekannten (Referenz-) und einer unbekannten (Mess-) Spannung umgedreht wird in zwei bekannte Spannungen, einer bekannten Referenzkapazität und einer unbekannten Messkapazität.

Am Eingang des Integrators werden letztlich Ladungsmengen verglichen. Damit die Schaltung irgendeinen Sinn hat, muss sich dort über die Zeit Null einstellen, das heißt der Komparator muss die Referenzspannung so oft auf den Referenzzweig aufschalten, dass sich die Ladungsmengen der beiden Eingangszweige letztlich gleichen. Je häufiger er das tun muss (eine große Menge Einsen), desto größer ist die Messkapazität. Auf die umfangreiche Signal- und Filtertheorie soll hier verzichtet werden. Der Vorteil der Schaltung ist die hohe Auflösung und Genauigkeit, die Sigma-Delta-Wandler üblicherweise bieten. Dadurch, dass die Messkapazität am Eingang einer virtuellen Null liegt (Integratoreingang), spielen parasitäre Kapazitäten auch keine große Rolle. Auf der anderen Seite kann das Verfahren Störungen nur im Rahmen der benutzten digitalen Filter unterdrücken. Auch ist die Referenzkapazität im Allgemeinen nicht mit ähnlichem Temperaturgang wie die Messkapazität ausgerüstet. Parallele Leitwerte, die beispielsweise durch Verschmutzungen auftreten können, verfälschen das Messergebnis, da ein Teil der Ladung über der Messkapazität kurzgeschlossen wird und nicht auf den Eingang des Integrators gelangen kann.

Das PicoCap-Verfahren

Die ACAM Messelektronik GmbH gehört seit Januar 2015 vollständig zum Sensor- und Halbleiterhersteller AMS. Dort hat man ein Kapazitätsmessverfahren entwickelt, das auf TDC beruht. TDC steht für Time to Digital Conversion. Dabei wird mit Hilfe einer ungeraden Anzahl von Invertern ein Ringoszillator aufgebaut, dessen kleinste Zeitkonstante die Verzögerungszeit eines einzelnen Inverters auf dem Chip darstellt. Damit ergeben sich mögliche Messfrequenzen von einigen 10 GHz, die aber abgeschlossen auf dem Chip messbar sind und nach außen keinerlei negative EMV-Wirkungen zeigen. Messkapazitäten im pF-Bereich lassen sich damit spielend über Entladekurven ausmessen. Diese Entladezeiten werden immer ins Verhältnis zur Entladekurve einer Referenzkapazität gesetzt, die möglichst in der gleichen Technologie wie die Messgröße gefertigt wird, um den Einfluss von Temperaturdriften zu minimieren.

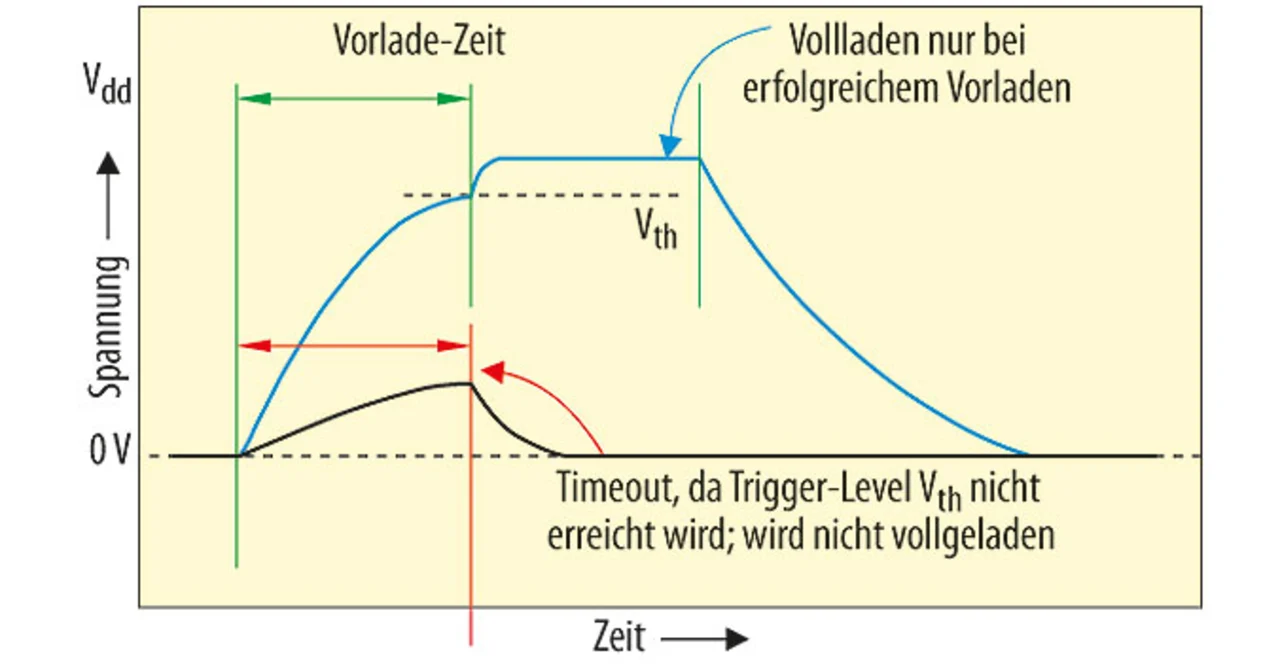

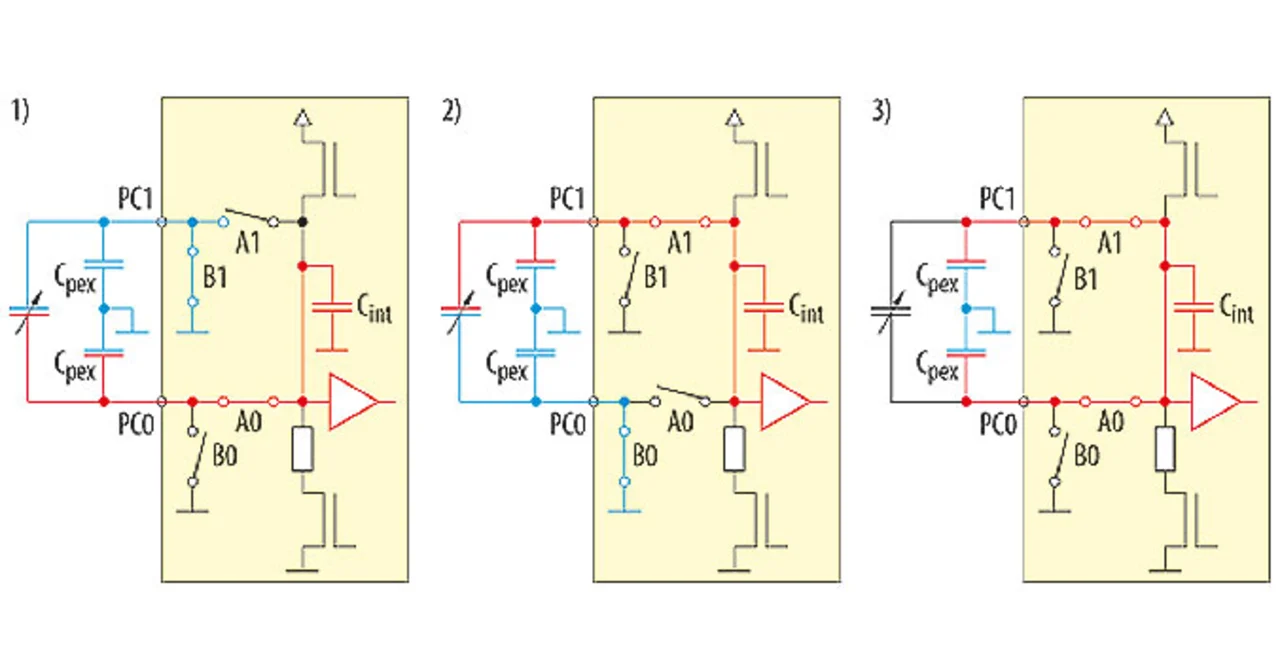

Durch den extrem hohen internen Takt ist eine sehr hohe Auflösung möglich; der Vergleich mit einer bekannten Kapazität macht das Verfahren unempfindlich gegenüber Schwankungen dieses Taktes. Der Baustein PicoCap, in dem das Verfahren angewendet wird, kann aber noch mehr. Um leicht festzustellen, ob die Messkapazität auch anliegt oder ob ein Kurzschluss vorliegt, wird zum Aufladen zuerst eine hohe Impedanz angelegt; das Vollladen erfolgt dann über den Messwiderstand (Bild 5). Über die Ladekurve können dann Kurzschluss, Drahtbruch und Messkapazität sehr leicht unterschieden werden. Um den Einfluss von parasitären Kapazitäten, die das Messergebnis verfälschen, zu eliminieren, wurde ein Verfahren entwickelt, damit diese erfasst und herausgerechnet werden können.

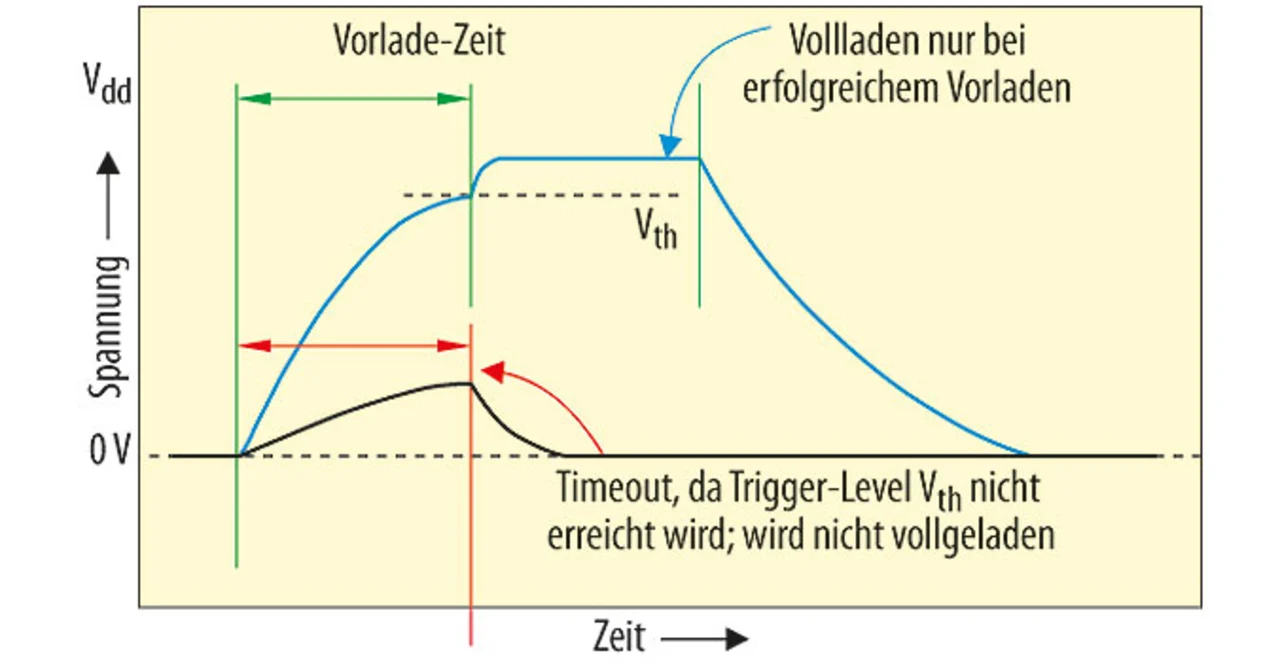

Dazu sind Schalter eingebaut, die nacheinander die Messkapazität differenziell oder single-ended zuschalten (Bild 6). Es kann gezeigt werden, dass dadurch sämtliche parasitäre Kapazitäten erkannt und mathematisch extrahiert werden können. Die genaue Herleitung würde den Umfang dieses Artikels allerdings sprengen. Das Prinzip ist schnell, hochauflösend und braucht recht geringen Schaltungsaufwand. Nachteilig ist, dass die Verwendung eines Komparators als Hauptmesselement eine gewisse Anfälligkeit gegen starke Störungen impliziert. Ein Komparator in der Sättigung kann nichts kompensieren. Veränderungen der Kapazität durch parallele Leitwerte sind auch nicht erkennbar. Diesen Problemen stellt sich das letzte Prinzip, das in dieser Übersicht behandelt werden soll.

Das Frequenzdemodulations-Verfahren

In vielen Anwendungen sind Messkapazitäten starken Störungen ausgesetzt und kapazitive Messverfahren sind – wie schon erwähnt wurde – häufig sehr anfällig für solche Störungen, handelt es sich doch im Allgemeinen bauartbedingt um Antennen nicht unbeträchtlicher Größe. Im Einzelfall (zum Beispiel bei der Sitzbelegungserkennung) ist die Messkapazität durchaus relativ klein, die geometrische Ausdehnung muss aber groß sein, um über einen großen räumlichen Bereich Annäherungen erkennen zu können. Weiter sind solche Sensoren auch Umwelteinflüssen ausgesetzt, die zwar die Messkapazität unbeeinflusst lassen, parallel dazu jedoch einen Leitwert aufbauen, der die Ladung/Entladung beeinflusst und von daher das Messergebnis verfälscht. Der Halbleiterhersteller AMS hat ein Verfahren entwickelt, das diesen Problemen Rechnung trägt und für verschiedene Anwendungen in Serie gebracht wurde. Im Rahmen eines Testchips steht es auch anderen interessierten Kunden zur Verfügung.

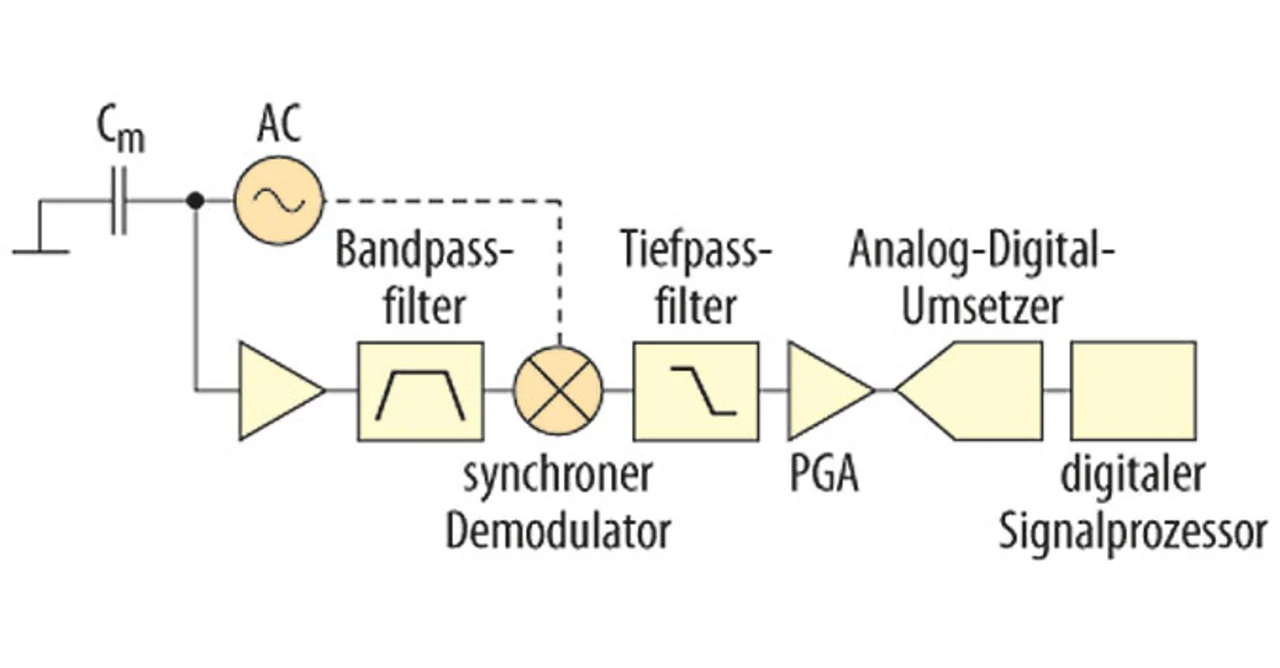

Dabei wird vom Chip eine Messfrequenz erzeugt, die über eine Verstärkerstufe die Messkapazität anregt (Bild 7). Der Strom wird gemessen und über einen Bandpass sehr schmalbandig gefiltert. Dadurch kommen an den Folgestufen nur noch Frequenzanteile an, die sehr nahe an der Erregerfrequenz liegen. Störer, die in einem anderen Frequenzband liegen, werden dadurch komplett ignoriert. Nach der Filterung wird das Signal über einen synchronen Demodulator in einen I-Anteil (in Phase mit der Messfrequenz) und einen Q-Anteil (um 90° phasenverschoben) aufgespalten. Also hat man einen Realteil für mögliche ohmsche Widerstände, die durch Feuchte oder Schmutz entstehen können, und einen Imaginärteil, der der Messkapazität entspricht. Diese beiden Anteile werden digitalisiert und stehen als Messergebnis zur Verfügung.

Durch die Anwendung komplexer Wechselstromrechnung können jetzt störende Impedanzen nicht nur erkannt, sondern auch messbar gemacht werden. Störfrequenzen werden wirksam unterdrückt bzw. es kann die Erregerfrequenz gewechselt werden, falls ein unbekannter Störer auftaucht, der ausgerechnet auf der gewählten Erregerfrequenz zu sehen ist. Die Filterung erfolgt schmalbandig und ist damit in der Lage, Störer weitestgehend auszublenden. Um den Einfluss langer Zuleitungen gering zu halten, kann ein eventueller Schirm dieser Leitungen noch mit dem Erregersignal beaufschlagt werden. Die Störunterdrückung ist ausgesprochen erfolgreich. Versuche mit Lenkrädern, die über die Heizungsspiralen eine Erkennung berührender Hände messen sollten, konnten nicht nur erfolgreich messen, sondern auch den Schaltimpuls bzw. Heizstrom von 100 W erfolgreich unterdrücken.

Der Autor

| Dipl.-Ing. Martin Jaiser |

|---|

| hat nach dem Studium der Elektrotechnik bei Analog Devices in verschiedenen Positionen im Vertrieb die Analogtechnik von der Pike auf gelernt. Nach einem kurzen Abstecher in die Konsumgütertechnik bei Rambus ist er jetzt bei seiner alten Vertrauten, der Automobilelektronik, als Field Application Engineer bei AMS angekommen. |

martin.jaiser@ams.com

- Auswertung kapazitiver Sensoren

- Moderne Verfahren