Wirtschaftsforschung zur Corona-Krise

Innovative Unternehmen kommen besser durch die Krise

In einem Policy Brief hat das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung die Erfahrungen aus vergangenen Krisen zusammengefasst und auf die aktuelle Corona-Krise übertragen. Der Aufruf an die Politik: F&E-Maßnahmen müssen gefördert werden.

Von den angeordneten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wurde die Wirtschaft weltweit in Mitleidenschaft gezogen. Erste Zahlen aus Asien legen nahe, »dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Januar und Februar 2020 um etwa 10-20 % eingebrochen ist«, schreiben Dr. Bernhard Dachs und Prof. Dr. Bettina Peters vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in ihrem Policy Brief vom April 2020. Für Deutschland schätzt ein Sachverständigenrat einen BIP-Rückgang von 2,8 %, sofern sich der Produktionsbetrieb bis Sommer wieder normalisiert. Bei länger anhaltender Produktionsstilllegung wird ein Rückgang von 5,4 % erwartet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Auswirkungen auf F&E-Tätigkeit

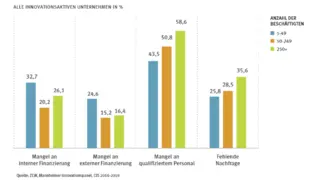

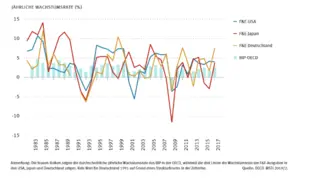

Der Auftragsrückgang führt erfahrungsgemäß auch zu einer reduzierten Forschungs- und Entwicklungstätigkeit bei den Unternehmen (prozyklische Entwicklung). Hier verhalten sich die Firmen in Deutschland, Japan und USA ähnlich: Als in den Krisenjahren 1992/93, 2000/02 und 2008/09 das BIP fiel, sanken auch die durchschnittlichen F&E-Aufwendungen (Bild 1). Nicht alle Unternehmen sind gleichermaßen von einer Krise betroffen und passen ihre Budgets in gleicher Weise an. In der Finanzkrise 2008/09 fuhren laut Dachs und Peters solche Unternehmen ihre F&E-Tätigkeiten besonders stark herunter, die in exportorientierten Nationen wie Deutschland ansässig waren. Die Gründe dafür seien meist mangelnde Liquidität und eine restriktive Kreditvergabe, von denen vor allem kleine Unternehmen träfen (Bild 2). Diesen Effekt erwarten sie auch für die aktuelle Corona-Pandemie.

ZEW Policy Brief

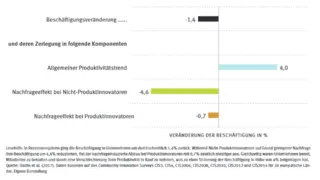

Aber auch innerhalb eines Staates zeigt sich ein heterogenes Bild. 2008/09 haben rund ein Drittel aller deutschen Unternehmen ihre F&E-Tätigkeiten erhöht (antizyklische Entwicklung). Laut einer Untersuchung, die Dachs und Peters im Jahr 2017 veröffentlichten, erfahren solche Unternehmen durch Produktinnovationen eine erhöhte Nachfrage und reduzieren deutlicher weniger Personal (0,7 %) als solche Unternehmen, die in Krisenzeiten ihre Innovationstätigkeiten herunterfahren (4,6 %, Bild 3). Für eine Erhöhung der F&E-Investitionen in einer Krise spricht die Aussicht auf deutlich kleinere Opportunitätskosten und verfügbare Kapazitäten.

»Creative-Response« auf Corona?

Krisenzeiten zwingt Unternehmen in der Regel zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und zu Basisinnovationen, die den Grundstein für den nächsten Aufschwung legen. Das Innovationspotenzial könne in der aktuellen Krise aber vermutlich nicht wie in der Vergangenheit abgerufen werden. »F&E ist oft an bestimmte technische Ausstattungen wie etwa Labore oder Werkstätten gebunden und ist ein in hohem Maße kollaborativer Prozess, der die Zusammenarbeit von Menschen voraussetzt«, schreiben die Autoren. »Auch wenn die Krise Zeit für Kreativität gibt, fehlen möglicherweise die Hilfsmittel wie Anlagen und Forschungsmaterialien, um diese Kreativität in neue Produkte umsetzen sowie die Kooperationspartner in anderen Unternehmen oder an Hochschulen, denn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kämpfen aktuell mit gravierenden Einschränkungen und Schwierigkeiten.« Hier besteht ein grundlegender Unterschied zu den früheren Krisen, weshalb die Autoren davon ausgehen, dass es in der Corona-Krise zu deutlich weniger antizyklischen Investitionen kommen wird.

Handlungsempfehlung an die Politik

Dachs und Peters weisen darauf hin, dass vor allem kleine Unternehmen nach der Krise 2008/09 selten ein höheres Innovationsniveau als vor der Krise erreichen konnten. Ein Grund dafür könne sein, dass eine Krise neue Eintrittsbarrieren durch ein verschärftes Marktumfeld schaffe, unter denen solche Unternehmen langfristig leiden, die innerhalb einer Krise ihre Innovationstätigkeiten heruntergefahren haben. Der Aufruf der Autoren an die Politik lautet, Anreize zu schaffen, damit es genau dazu nicht kommt.

Liquiditätsengpässe für F&E-Tätigkeiten könnten durch direkte und indirekte Finanzierungsinstrumente überwunden werden, die in erster Linie den kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Gute kommen sollten. Größere Unternehmen verfügten in der Regel über genügend Eigenmittel. »Das grundsätzliche Problem für die Innovationstätigkeit in der derzeitigen Krise scheinen allerdings die Einschränkungen des Wirtschaftslebens zu sein. Wenn diese wegfallen, könnte eine zusätzliche Finanzierung notwendig werden um zu verhindern, dass Unternehmen dauerhaft ihre Innovationsaktivitäten einstellen.«

Die Originalpublikationen können Sie hier einsehen.