LRZ-Leiter Prof. Kranzlmüller:

»Der Quantencomputer allein hilft nicht viel!«

Der Quantencomputer an sich ist nicht spektakulär, sondern der Ort, wo er steht: das Leibniz-Rechenzentrum. Warum es so essenziell ist, dass er in unmittelbarer Nähe zu den Hochleistungsrechnern steht, erklärt LRZ-Leiter Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller auf dem Weg zum kältesten Ort des Universums.

Wir sind weltweit führend, was die Integration von Quantencomputern in Hochleistungsrechenzentren angeht«, betont Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, Vorsitzender des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ). Das erfüllt ihn mit besonderem Stolz, denn erst durch diese Einbindung können die Quantencomputer ihr Potenzial voll ausspielen – nur allein für sich werden sie auf absehbare Zeit wenig bewegen. Zwar können sie um viele Größenordnungen schneller arbeiten als ihre konventionellen Geschwister – aber das gilt eben nur für recht spezifische Herausforderungen. Für alle anderen Aufgaben sind die herkömmlichen High Performance Computer (HPC) besser geeignet.

Quantencomputer als neues Tool im Rechenzentrum

Zwar können Quantencomputer prinzipiell auch als universelle Computer arbeiten – davon jedenfalls ist Kranzlmüller überzeugt – dies sei im Moment aber eine akademische Frage. Denn auf absehbare Zeit gilt: Nur wenn die Quantencomputer sinnvoll mit den HPC in einem hybriden System zusammenarbeiten, werden sie ihre Überlegenheit voll ausspielen können. »So wie das LRZ seit seiner Gründung immer wieder die neuesten Technologien für Rechenzentren nutzbar gemacht hat, so sehen wir auch das Quantencomputing als ein neues Tool. Es in die Rechenzentren zu bringen und so zu integrieren, dass die Anwender es nutzen können – das ist unsere Aufgabe«, meint Kranzlmüller.

Jobangebote+ passend zum Thema

Auf diesem Weg sei das LRZ bereits einen großen Schritt vorangekommen: »Ich war erst kürzlich zu Besuch bei Google im Silicon Valley. Google betreibt dort eine größere Zahl von Quantencomputern, aber sie sind nicht in HPC-Rechenzentren eingebunden. Deshalb war Google sehr daran interessiert zu hören, wie die Einbindung bei uns funktioniert und was sie bringt.«

Warmwasserkühlung spart Energie

Warum das so ist, zeigt er auf einem Rundgang durch das Innerste des LRZ. Dort steht unter anderem der SuperMUC-NG. Wer bis hierhin vordringen darf, ist nicht nur von dem Anblick der Tausenden in langen Reihen angeordneten Server-Racks mit zig Tausenden von Prozessorkernen überwältigt, sondern auch von dem Lärm, der dort herrscht. »Das sind die Lüfter zur Kühlung der Server«, erläutert Kranzlmüller, gegen den Geräuschpegel ankämpfend. Doch glücklicherweise würden die unruhigen Zeiten bald vorbei sein, denn die viel leisere Wasserkühlung wird die Luftkühlung ablösen – wobei das LRZ auch in dieser Hinsicht weltweiter Pionier ist.

Denn hier findet nicht irgendeine Wasserkühlung, sondern eine Warmwasserkühlung Einsatz. Warm bedeutet: 45 °C Kühlwassertemperatur. Das hat den Vorteil, dass das Wasser nicht aufwendig vorgekühlt werden muss, und spart enorm viel Energie ein: Denn bisher bringen die Betreiber von Rechenzentren bis zu 85 Prozent des gesamten Energieverbrauchs allein für die Kühlung auf. »Wir können diesen Anteil auf 3 Prozent drücken!«, sagt Kranzlmüller. Auch das ist ein Durchbruch, der weltweit für Aufsehen und Interesse sorgt – aber nur eine Station auf dem Ziel der Wanderung durch das LRZ: dem Quantencomputer.

Quantencomputer mit supraleitenden Qubits

Er ist eine Etage tiefer untergebracht, direkt unter dem SuperMUC-NG. Das hat den Vorteil, dass die elektrischen Leitungswege zwischen dem Quantencomputer und dem HPC extrem kurz sind. Dazu zunächst ein Blick auf den Quantencomputer selbst: Er sieht überraschend unspektakulär aus. Es ist ein weißer, boilerartiger Zylinder, auf dem in Blau drei Buchstaben prangen: IQM, das Logo der finnisch-deutschen Firma, die den Quantencomputer gebaut hat. Er arbeitet auf Basis von supraleitenden Qubits.

Aufbau und Funktionsweise des Kühlsystems

Das bedeutet: Der eigentliche Quantenprozessor, in dem die Qubits manipuliert werden, mit denen gerechnet wird, muss auf tausendstel Kelvin über dem absoluten Nullpunkt (-273,15° C) heruntergekühlt werden. Nur bei dieser Kälte können die Qubits ihre Quantenzustände wenigstens für Bruchteile von Sekunden halten. »Damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, was tausendstel Grad über dem absoluten Nullpunkt bedeuten: Sie befinden sich direkt neben dem kältesten Ort im gesamten Universum!«, beschreibt Kranzlmüller.

Hochpräzise Steuerung und Abschirmung der Qubits

Denn jede Störung würde die Qubits aus ihren überlagerten und verschränkten Zuständen reißen – und der Rechenprozess wäre beendet. Darum steht der Quantencomputer auf einem isolierten Fundament: So können die Schwingungen des Gebäudes die Qubits nicht aus der Ruhe bringen.

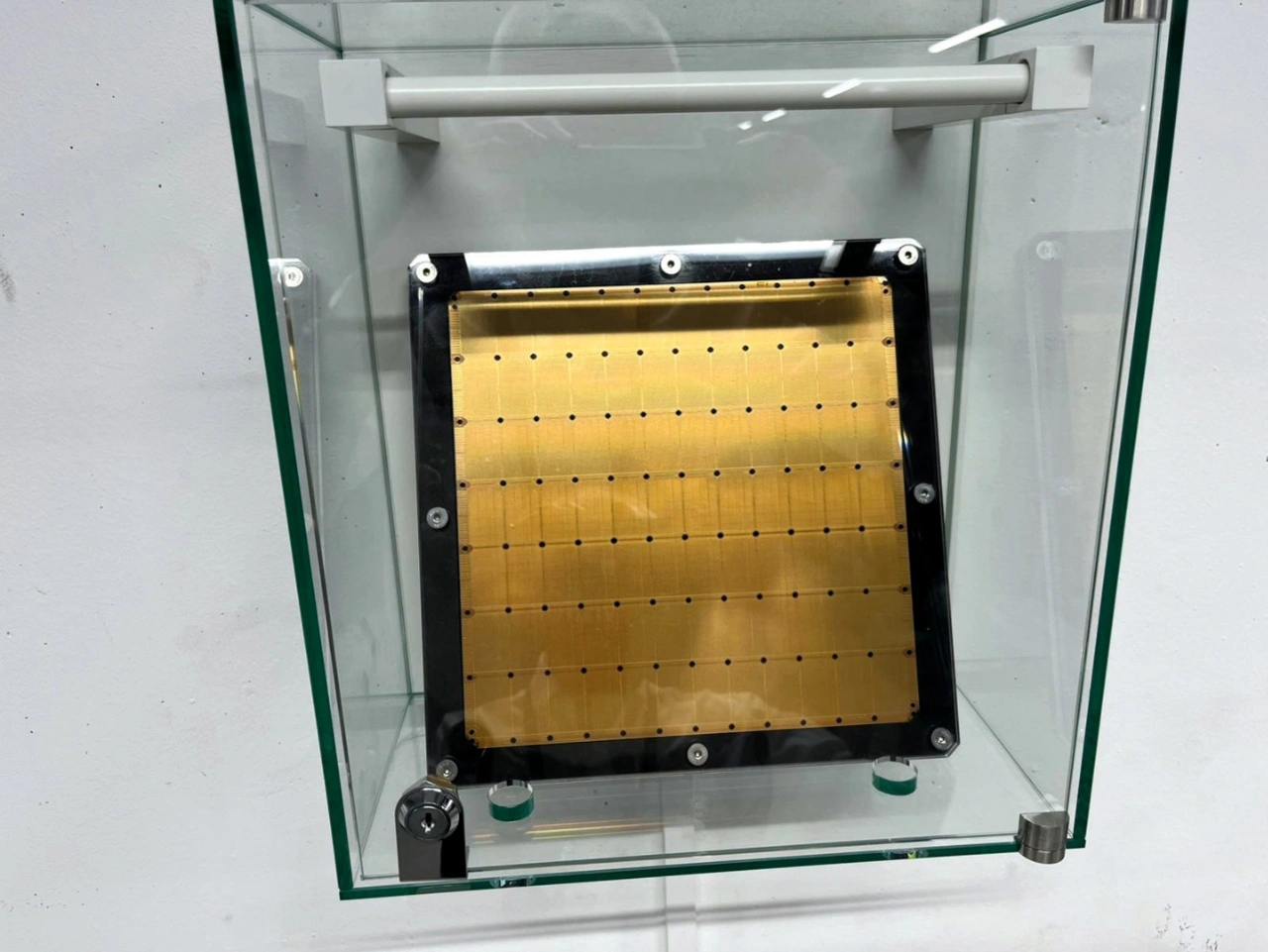

Der weiße, boilerähnliche Behälter bildet also den Kühlschrank. Dahinter verbirgt sich das normalerweise nicht sichtbare kronleuchterartige, golden schimmernde filigrane Gebilde, das inzwischen zum Erkennungsmerkmal von Quantencomputern geworden ist: Auf mehreren Etagen wird hier von einigen Kelvin bis auf tausendstel Kelvin in der untersten Ebene gekühlt, in der sich der Quantenprozessor (QPU) befindet. Von Ebene zu Ebene verlaufen die Koaxkabel, über die die Qubits in der QPU angesteuert werden.

Denn schlussendlich werden die Qubits mithilfe elektromagnetischer Wellen manipuliert und ausgelesen, die durch Koaxkabel bis an die tiefgekühlte QPU herangeführt werden müssen. Denn der übrige Weltraum ist von Störstrahlung durchdrungen – insbesondere von der berühmten 3K-Hintergundstrahlung, der Nachhall des Urknalls, der dafür sorgt, dass sogar in den riesigen Räumen zwischen Galaxien Temperaturen herrschen, die für die QPU von IQM schon zu »heiß« wären. Von diesen sowie den ungleich größeren Störungen aus der unmittelbaren Umgebung des Rechenzentrums ist der Quantencomputer vollkommen abgeschirmt.

Damit der kälteste Ort im Universum kalt bleibt – trotz der Wärmeinträge durch die Mikrowellen, die die Qubits steuern – muss ständig gekühlt werden. Das übernimmt die direkt neben dem Quantencomputer platzierte Kryoanlage der finnischen Firma Blufors, deren Heliumpumpen das für die Kryokühler typische Hintergrundgeräusch verursachen.

Außen auf der Tonne sind viele schwarze Koaxkabel sichtbar, durch die die Steuer-Signale in den Kühlbereich geführt werden. Der Hochleistungscomputer im Raum darüber steuert, in welcher Reihenfolge welche Signale durch die Steuerkabel geschickt werden. Nur ein einziges, vergleichsweise dünnes Kabel leitet die Signale heraus, auf die es ankommt: Sie geben den Zustand nach der Manipulation der Qubits an – sie liefern vereinfacht gesagt die Ergebnisse der Rechnungen an den HPC.

Zusammenspiel von Quantencomputer und HPC

Nun können sich die Wissenschaftler und Ingenieure noch so viel Mühe geben, um alle Störungen aus der Außenwelt von der tiefgekühlten Quantum Processing Unit (QPU) fernzuhalten – spätestens nach einigen Millisekunden brechen die Quantenzustände zusammen. »Deshalb ist es so wichtig, dass der Weg zum Supercomputer möglichst kurz ist. Denn so kann der konventionelle Computer die »Zwischenergebnisse« übernehmen und das Programm fortsetzen, sobald die Qubits wieder überlagert beziehungsweise verschränkt sind. Dann geht es in die nächste Rechenrunde«, erklärt Luigi Iapichino, Astrophysiker und Experte für das Quantencomputing und die Steuerung der Qubits. Quantencomputer und traditioneller Hochleistungscomputer spielen also gewissermaßen Pingpong: »Auf diese Weise kann sogar minutenlang gerechnet werden.«

Softwareentwicklung für hybride Systeme

Aufgabe der Wissenschaftler am LRZ ist es, das Programm so zu schreiben, dass der Supercomputer weiß, welche Programmteile er selbst abarbeiten muss und welche er an den Quantencomputer auslagert. Dann übernimmt der HPC die Steuerung des Quantencomputers.

Künftig soll er noch eine weitere wichtige Aufgabe übernehmen: die Fehlerkorrektur. Im Moment befinden wir uns im NISQ-Zeitalter. Das heißt, die Zahl der zur Verfügung stehenden Qubits ist noch nicht so hoch, dass eine echte Fehlerkorrektur erforderlich ist. Die sogenannte Error Mitigation reicht aus. Doch es gibt bereits Konzepte, die schon auf Basis weniger Qubits die Error-Correction-Protokolle durchführen können – und dazu ist dann die Leistungsfähigkeit der Hochleistungsrechner erforderlich. Auch deshalb ist es so wichtig, dass die Quantencomputer zum integralen Bestandteil der Rechenzentren werden. Und deshalb beneidet ein Unternehmen wie Google trotz seiner vielen Quantencomputer das LRZ, in dem derzeit nur einer steht. Denn von dem Knowhow, das dort inzwischen erarbeitet wurde, ist Google trotz seiner vielen Quantencomputer weit entfernt.

Der Quantencomputer von IQM im Rechenzentrum des LRZ ist momentan mit einer QPU ausgestattet, die auf 20 Qubits kommt. 2021 wurde er mit damals noch abrufbarem Forschungsgeld erworben und 2022 in Betrieb genommen.

»Seit über 100 Tagen läuft er wartungsfrei«, freut sich Kranzlmüller. Auch das ist ein Rekord – und für einen realistischen Betrieb wichtig. Denn wenn Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen, dauert es erst einmal eine Woche, bis alle Komponenten im Kühlschrank »aufgetaut« sind. Nach der Wartung vergeht eine weitere Woche, bevor alles wieder auf Betriebstemperatur abgekühlt ist.

Bei den derzeitigen 20 Qubits soll es nicht lange bleiben: Der Hersteller IQM verfolgt eine anspruchsvolle Roadmap. Schon bald soll der Quantencomputer auf 50 Qubits aufgerüstet werden. Außerdem hat das LRZ bereits einen Stellplatz für einen zweiten Quantencomputer eingerichtet. »Wir haben eine offene EU-Ausschreibung durchgeführt, die Wahl fiel wiederum auf IQM, weil das Unternehmen das beste Angebot gemacht hat. Grundsätzlich sind wir offen gegenüber anderen Herstellern und den Technologien, mit deren Hilfe die Qubits physikalisch realisiert werden«, sagt Kranzlmüller.

Verschiedene Technologien im Test

Das zeigt der weitere Rundgang durch das LRZ, der an dem Forschungsbereich des Rechenzentrums vorbeiführt. Hier sind verschiedene Quantencomputer zu sehen, beispielsweise ein Gerät von der in Innsbruck ansässigen AQT, das auf Ionenfallen beruht und deshalb bei weitem nicht so tief abgekühlt werden muss wie die supraleitenden Quantencomputer: Die AQT-Geräte arbeiten bei Raumtemperatur.

Wer jetzt denkt, dass dies ein riesiger Vorteil sei, liegt damit nicht ganz richtig. »Ein tieferer Blick zeigt, dass jede Technologie ihre spezifischen Vor- und Nachteile hat«, erklärt Kranzlmüller. Einen Favoriten hat er jedenfalls nicht. Er könnte sich sogar vorstellen, dass bestimmte Technologien für bestimmte Aufgaben besonders gut geeignet sind.

Aus dieser Perspektive ist es sehr sinnvoll, mehrere Technologien parallel zu betreiben, um möglichst viele Erfahrungen mit unterschiedlichen Technologien zu sammeln und zu sehen, für welche Anwendungsfälle sie sich gut oder weniger gut eignen. Außerdem arbeiten die Wissenschaftler mit Planqc, Hersteller von Quantencomputern auf Basis von neutralen Atomen, zusammen und sehen sich auch Technologien auf Basis von Stickstofffehlstellen in Diamanten und auf Basis von Photonen genauer an. Für die eigentliche Aufgabe des LRZ, die Quantencomputer als Werkzeuge in Rechenzentren einzusetzen, um sie für Anwender leistungsfähiger zu machen, kommt es allerdings nicht darauf an, auf welchen physikalischen Qubits sie beruhen.

Zukunft der Quantencomputer-Integration

Worauf es dagegen ankommt ist die Software, die erforderlich ist, um die Aufgaben zwischen den Hochleistungscomputern und den Quantencomputern so zu verteilen, dass die Anwender damit umgehen können. »Die dazu erforderlichen »Betriebssysteme« für die Quantencomputer und die Software zu entwickeln, um sie in Hochleistungsrechenzentren integrieren zu können, das ist die Aufgabe von uns Informatikern«, erklärt Kranzlmüller. So wird derzeit im Rahmen des Projekts Munich Quantum Software Stack (MQSS) ein System entwickelt, das vom User-Interface bis zur Quantenhardware hinunter reicht.

»Bei der Einbindung von Quantencomputern spielen wir im LRZ in Garching weltweit ganz vorne mit«, freut sich Kranzlmüller zum Abschluss des Rundgangs. »Jetzt kommt es darauf an, den Vorsprung in reale Anwendungen zu bringen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu stärken – das erfordert einen langen Atem und langfristig stabile Investitionen, denn Forschung funktioniert nur langfristig!«