EMV von Halbleitern

ICs auf Eingangstransienten testen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Umsetzung des Transiententesters

Das Bild ganz auf der ersten Seite zeigt den Schaltkreis-Prototyp mit Kupferplatine und den passiven Bauelementen, die gerade auf dem Labortisch greifbar waren. Während der Machbarkeitstests kam ein Board mit den gleichen 10-µF-Eingangskonden-satoren zum Einsatz, wie sie in der echten Anwendung auf einer zweiten Kupferplatine zum Einsatz kommen. Die vom Chip aufgenommene Leistung wird vernachlässigt und vorerst ignoriert. Man achtete auch darauf, dass die Induktivität des Funktionsgenerators sowie zwischen dem Transientenschaltkreis und den Eingangskondensatoren minimal ausfällt (man beachte das aufgeschnittene BNC-Kabel links und die Kupferstreifen unten).

Der erforderliche 0,1-Ω-Widerstand besteht aus zwei parallelen 0,2-Ω-

Leistungswiderständen, um hohe Ströme bewältigen zu können. Bei Leistungstests des Schaltkreises zeigte sich, dass dieser unter bestimmten Änderungsbedingungen sehr warm wird. In einer realen Umsetzung ist daher ein Kühlkörper nötig. Die höchste Leistungsfähigkeit ergibt sich bei mindestens 6 V Versorgungsspielraum am OPV, relativ zur höchsten oder niedrigsten erwarteten Spannung.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wird der Transientenschaltkreis an eine Platine angeschlossen, steht mithilfe des Funktionsgenerators eine relative stabile Gleichspannung zur Verfügung, ohne eine separate Versorgung zu benötigen. Die Amplitude des Eingangssignals wird einfach auf ihren Minimalwert nach unten geregelt, und mit der Annahme einer kleinen oder nicht vorhandenen Verstärkung sollte VIN konstant bleiben. Bei dem für den Test des Schaltkreises verwendeten Funktionsgenerator lag die kleinstmögliche Amplitude im einstelligen Millivoltbereich.

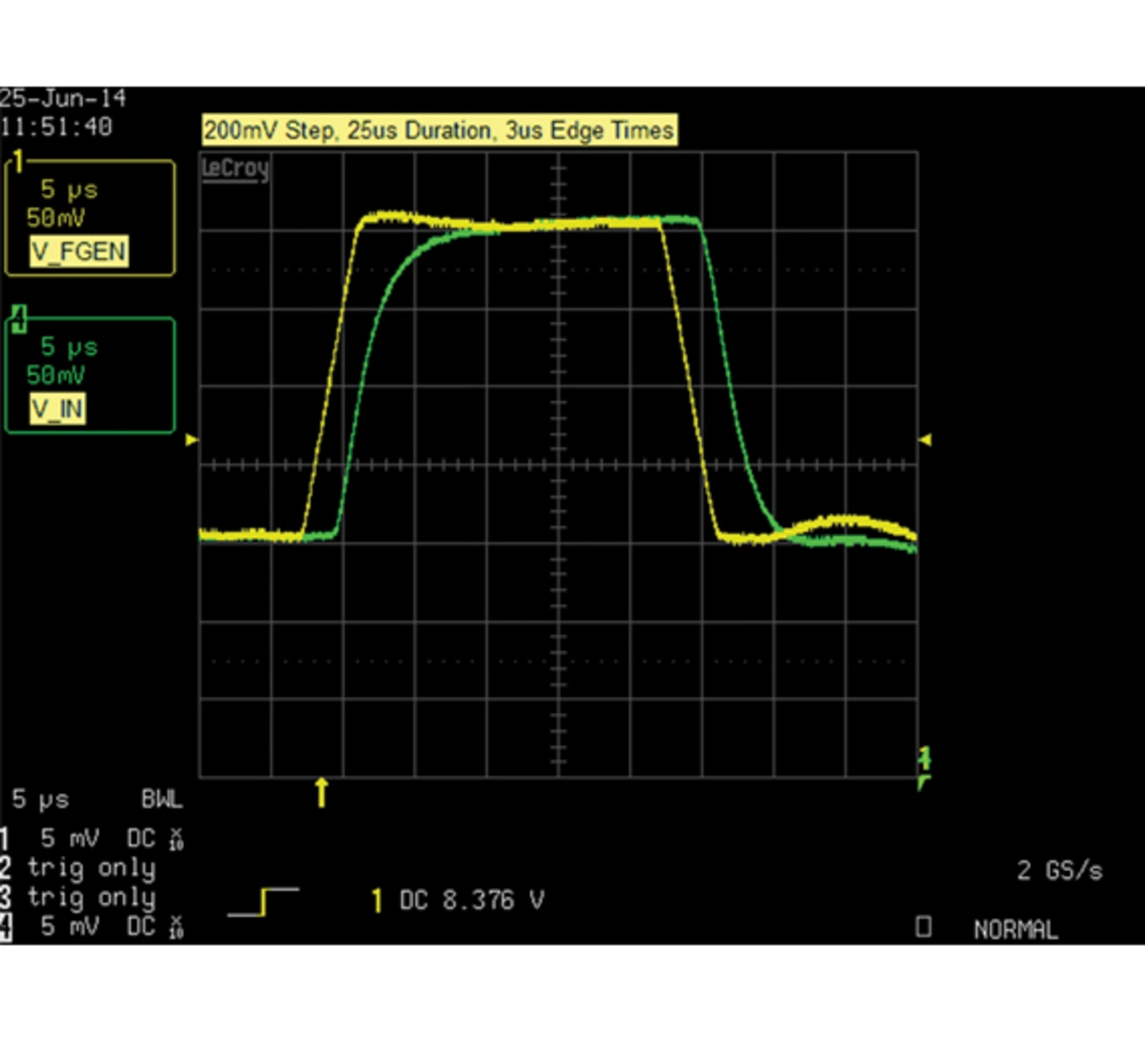

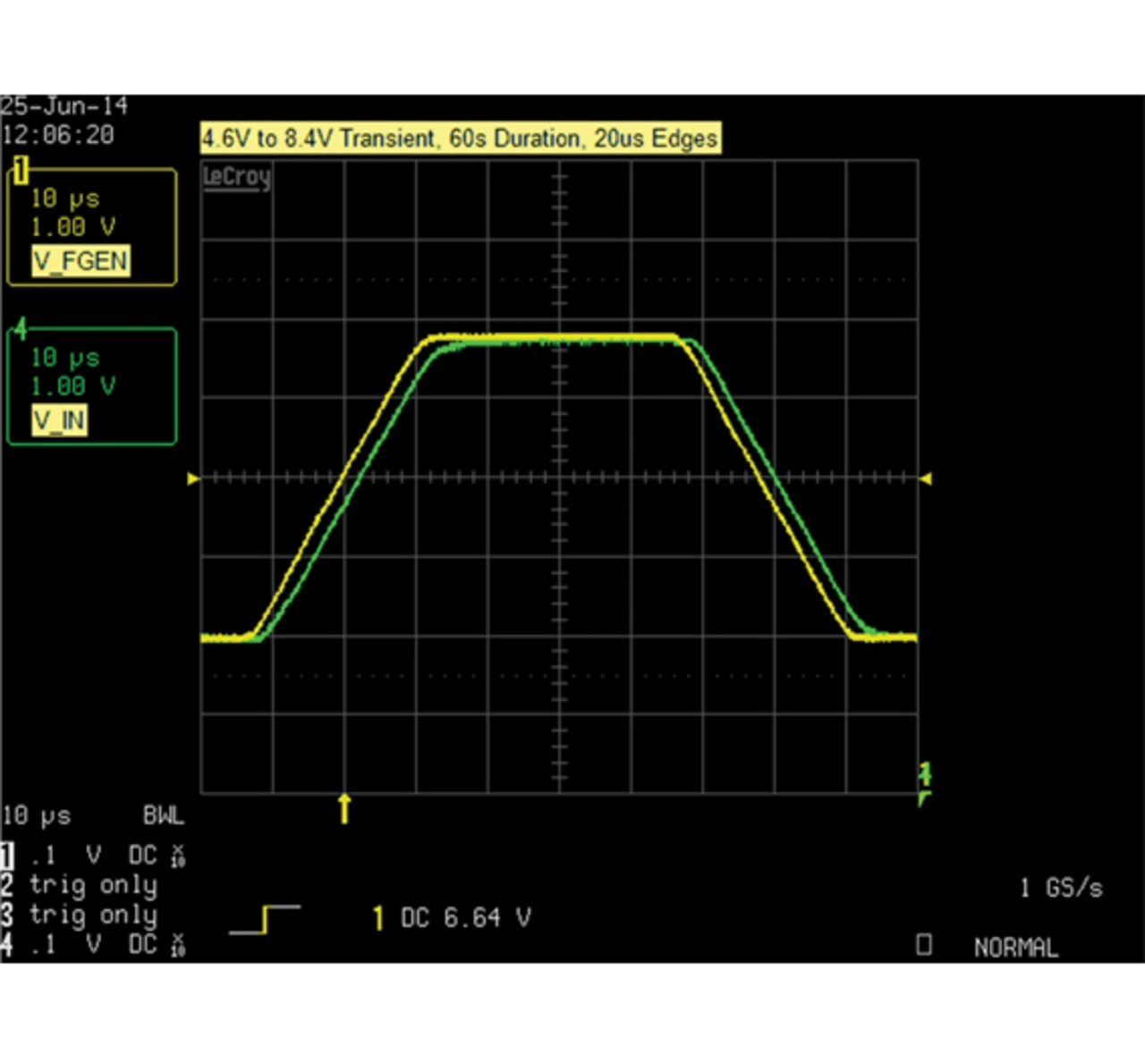

Die Bilder 2 und 3 zeigen die Leistungsfähigkeit des Transientenschaltkreises bei kleinen, schnellen Übergängen sowie bei großen, langsamen. Der Prototyp ist zwar für sehr schnelle Transienten nicht perfekt; für Tests der Selbsterholungsfunktion eines ICs ist er aber mehr als ausreichend. Das fehlende Naschschwingen auf der anderen Flanke heißt, dass keine falschen Trigger im Chip auftreten und die Validierung pünktlich abgeschlossen werden konnte. Bei der Erzeugung größerer, langsamerer Signalformen seitens des Funktionsgenerators, was eher allgemeinen Leitungstransiententests entspricht, waren die Ergebnisse sogar noch besser. Es zeigt sich ein stabiles, gering übergedämpftes System.

Geht man davon aus, dass jedes Elektroniklabor mit einem Funktionsgenerator ausgerüstet ist, kann auch jeder Entwickler seinen eigenen Leitungstransienten-Testschaltkreis mithilfe eines kostengünstigen Hochleistungs-OPVs und einer Kupferplatine beispielsweise von Digi-Key erstellen. Die zahlreichen Signalform-Optionen des Funktionsgenerators bieten die Möglichkeit, alle in der Endanwendung zu erwartenden Leitungstransienten zu replizieren – von einfachen Pegeländerungen, bis hin zu komplexeren Störungen – und das in kontrollierter und reproduzierbarer Weise. Solange entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des Verstärkers und der Platine getroffen werden, kann dieser einfache Schaltkreis eine komplette Validierung ermöglichen und hoffentlich später in der Fertigung für weniger Fehler sorgen.

Referenzen

[1] Fortunato, Mark: »Simulation Shows How Real Op Amps Can Drive Capacitive Loads«, EDN

[2] Fortunato, Mark: Application Note 5597: Simulation Shows How Real Op Amps Can Drive Capacitive Loads, Maxim Integrated

- ICs auf Eingangstransienten testen

- Umsetzung des Transiententesters