Was ist die bessere Lösung für die Validierung serieller Hochgeschwindigkeitsverbindungen?

Hardware- oder softwarebasierte Oszilloskop-Funktionen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Ereignisidentifikation kann sehr zeitaufwendig sein

Nach erfolgter Taktrückgewinnung kann das erfasste Signal decodiert werden; dabei wird die ursprüngliche Folge von Einsen und Nullen rekonstruiert. Der decodierte serielle Datenstrom kann auf bestimmte Muster durchsucht werden, um beispielsweise festzustellen, welche Ereignisse einem Fehler vorangegangen sind. Einen langen Datenstrom aus Zehntausenden von Einheitsintervallen zu durchsuchen, kann allerdings eine abschrecken-de Aufgabe sein. Glücklicherweise gibt es (sowohl hardware- als auch softwarebasierte) Werkzeuge, die diese Aufgabe erleichtern.

Jobangebote+ passend zum Thema

Mit Hilfe hardwaregestützter Ereignisidentifikation (Triggerung) kann ein einzelnes Ereignis innerhalb des seriellen Datenstroms isoliert werden, das durch eine bestimmte Folge von Einsen und Nullen gekennzeichnet ist. Serielle Hardware-Triggersysteme der neuesten Generation können auf Bitmuster mit Datenübertragungsraten bis zu 3,25 Gbit/s triggern und haben beim Triggern auf ein einmaliges Vorkommen eines Ereignisses keine Totzeit. Die Benutzerschnittstelle eines solchen Systems kann ganz einfach sein (manuelle Eingabe von 40 Bits) oder auch etwas eleganter (Eingabe von 8b/10b-Codes). Die Nachteile einer Hardware-Lösung sind die zusätzlichen Kosten des Triggersystems, die begrenzten Möglichkeiten zur nachträglichen Analyse von zuvor erfass-ten Datenströmen und die bereits erwähnte Geschwindigkeitsgrenze von 3,25 Gbit/s. Außerdem ist ein Hardware-Triggersystem oft nicht in der Lage, bei schlechter Signalqualität die binären Zustände noch richtig zu interpretieren.

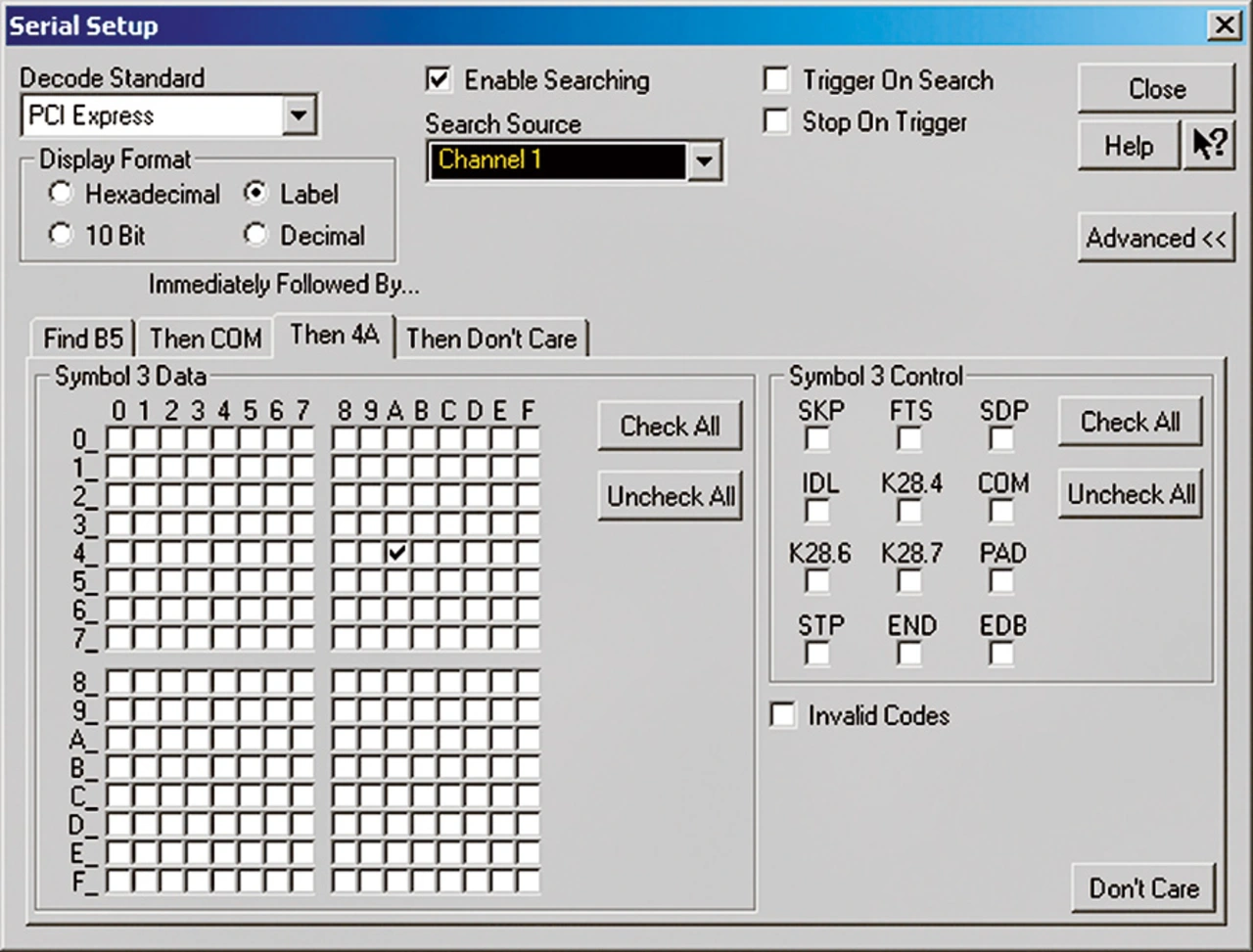

Mittels softwaregestützter Ereignisidentifikation (Suchfunktion) kann man nachträglich ein bestimmtes Bitmuster innerhalb des zuvor erfassten seriellen Datenstroms finden. Softwarebasierte serielle Triggersysteme arbeiten bis zu den höchsten Bitraten, welche die Signalerfassungshardware des Oszilloskops noch unterstützt – also etwa 8,5 Gbit/s bis 10 Gbit/s bei modernen Hochleistungsoszilloskopen. Da die Software-Triggerung nachträglich (im „Post-Processing“-Verfahren) erfolgt, weist sie eine signifikante Totzeit auf und ist zur Identifikation sporadischer Ereignisse nur bedingt geeignet. Viele Testumgebungen bieten allerdings die Möglichkeit, Anomalien durch gezieltes Verändern der Stimulussignale zu reproduzieren. Die Benutzerschnittstelle softwarebasierter Triggersysteme ist wesentlich eleganter und flexibler als die ihrer hardwarebasierten Pendants (Bild 2).

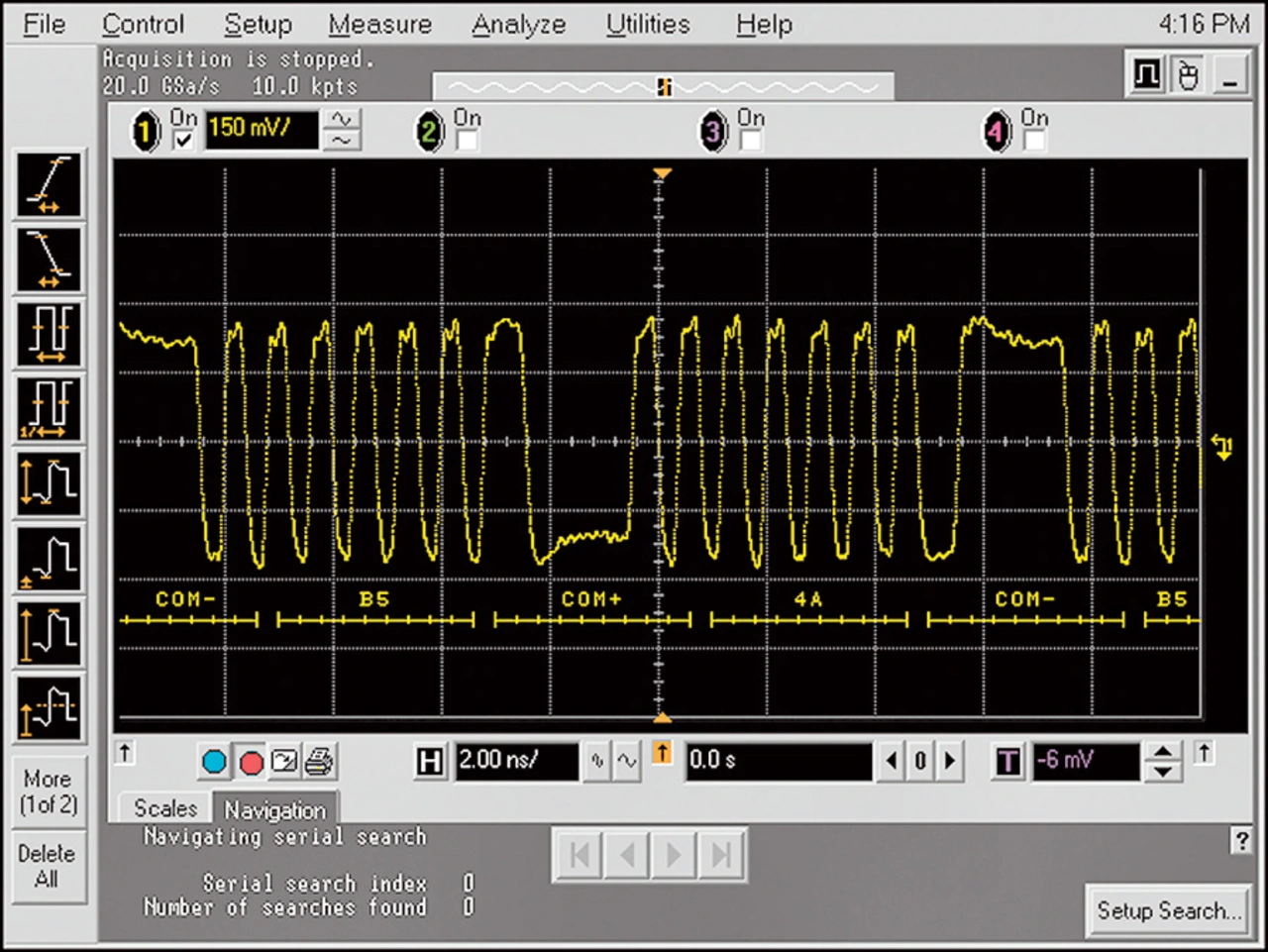

Es besteht die Möglichkeit, einen einmalig erfassten Datenstrom zu durchsuchen oder einen Datenstrom zu erfassen, ihn dann zu durchsuchen und bei erfolgloser Suche automatisch den nächsten Erfassungszyklus zu starten usw. Wenn ein interessierendes Ereignis innerhalb eines erfassten Datenstroms mehrmals vorkommt, kann man schnell und einfach zu dessen verschiedenen Instanzen „navigieren“. Der Software-Ansatz ermöglicht es auch, die decodierten 8b/10b-Codes zusammen mit dem zugrunde liegenden Signal zeitkorreliert anzuzeigen (siehe Bild 3). Die 8b/10b-Decodierung vereinfacht die Interpretation langer serieller Datenströme ganz erheblich. Bei einer reinen Hardware-Lösung ist eine solche Decodierung nicht möglich.

Augendiagramm-Messungen

Ein ausschließlich auf Hardware basierendes System eignet sich nur für herkömmliche, repetitive Augendiagramm-Messungen. Ein System mit softwaregestützter Taktrückgewinnung hingegen bietet erweiterte Messmöglichkeiten in Form sogenannter Echtzeit-Augendiagramme. Beide Messmethoden dienen zur Charakterisierung der „Worst-Case“-Signalqualität durch Vergleich mit einer Maske. Die spezifischen Vor- und Nachteile der beiden Methoden werden nachfolgend erläutert.

- Hardware- oder softwarebasierte Oszilloskop-Funktionen

- Hardware-basierte Augendiagramm-Messungen

- Ereignisidentifikation kann sehr zeitaufwendig sein