Was ist die bessere Lösung für die Validierung serieller Hochgeschwindigkeitsverbindungen?

Hardware- oder softwarebasierte Oszilloskop-Funktionen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Hardware-basierte Augendiagramm-Messungen

Um repetitive Augendiagramme mit einem Oszilloskop zu messen, muss man dieses so konfigurieren, dass es abwechselnd auf die positive und die negative Signalflanke triggert. Alternativ kann man auf eine der beiden Flanken triggern und die Signaldarstellung auf dem Bildschirm um ein paar Einheitsintervalle verzögern. Repetitive Augendiagramme haben den Vorteil, dass sie relativ einfach – auch für mehrere Kanäle gleichzeitig – zu messen sind und schnell auf Signaländerungen reagieren. Nachteilig ist, dass die bei Spread- Spectrum-Systemen gezielt herbeigeführten Frequenzschwankungen des eingebetteten Taktsignals nicht kompensiert werden können. Außerdem produzieren Oszilloskope, die keine dynamische Trigger-Jitter-Kalibrierung durchführen, zu starke Trigger-Jitter und sind dadurch für diese Anwendung unbrauchbar.

Jobangebote+ passend zum Thema

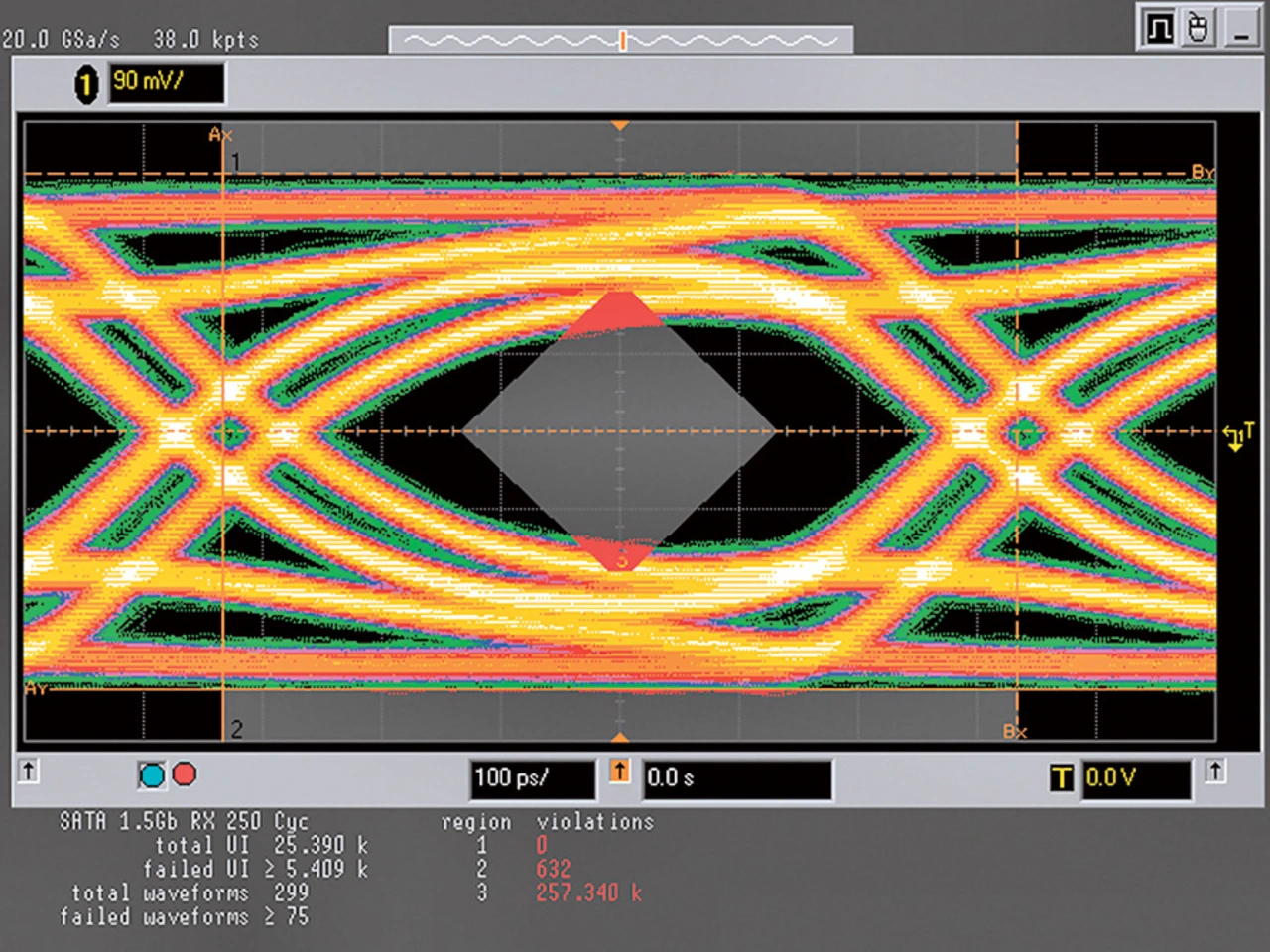

Unter Verwendung eines per Software zurückgewonnen Taktes können Echtzeit-Augendiagramme erstellt werden. Dabei wird im Prinzip ein einziger, über einen längeren Zeitraum erfasster Datenstrom zu einem Augendiagramm „zusammengefaltet“. Die Faltung erfolgt jeweils bei einem Einheitsintervall, das durch den idealen, zurückgewonnenen Takt vorgegeben wird (siehe Bild 4). Dadurch werden etwaige Trigger-Jitter kompensiert. Solche Messungen sind daher auch mit Oszilloskopen durchführbar, die relativ starke Trigger-Jitter produzieren.

In Bezug auf Amplitudenrauschen und Timing-Jitter des Oszilloskops bringen Echtzeit-Augendiagramm-Messungen keine Verbesserung im Vergleich zu repetitiven Messungen. Diese Unzulänglichkeiten des Messgeräts führen dazu, dass die gemessene Augenöffnung kleiner ist als die tatsächliche, sodass die Maskengrenzwerte u.U. häufiger verletzt werden. Einige Oszilloskope mit Echtzeit-Augendiagramm-Funktion bieten die Möglichkeit, einzelne Augen, die den Maskentest nicht bestehen, zu „entfalten“ und deren Positionen in dem seriellen Datenstrom anzuzeigen. Das kann sich bei der Fehlerdiagnose als äußerst nützlich erweisen. Die Nachteile von Echtzeit-Augendiagramm-Messungen sind: lange Rechenzeit (träge Reaktion), kompliziertere Konfiguration sowie Beschränkung auf eine einzige serielle Verbindung.

Das Bessere ist des Guten Feind!

Zusammenfassend kann man Folgendes festhalten:

- Softwarebasierte Taktrückgewinnung liefert wesentlich bessere Ergebnisse als hardwarebasierte. Man sollte deshalb einer softwarebasierten Lösung den Vorzug geben, sofern man nicht für den Prüfling oder das Testsystem ein explizites Taktsignal benötigt. (Letzteres dürfte eher selten der Fall sein.)

- Ein Hardware-Triggersystem wird nur in Ausnahmefällen erforderlich sein. In den weitaus meisten Fällen ist eine softwarebasierte Lösung leistungsfähiger und flexibler – nicht zuletzt, weil sie eine Decodierung des seriellen Datenstroms ermöglicht und dessen Interpretation erleichtert.

- Softwarebasierte Echtzeit Augendiagramm-Messungen ermöglichen Maskentests mit höchster Genauigkeit. In Verbindung mit Fehlerlokalisierung ist diese Lösung einer reinen Hardware-Lösung weit überlegen.

Es mag durchaus einige Anwendungen geben, in denen hardwarebasierte Testkonzepte ihre Berechtigung haben. In aller Regel jedoch ist eine leistungsfähige Oszilloskop-Software die effizientere Lösung für die Validierung serieller Verbindungen.

Autoren

Lon Hintze

ist Produktmanager für Hochleistungsoszilloskope bei Agilent Technologies. Er arbeitet seit 15 Jahren für Agilent und hat sich auf Marktforschung, kundenorientierte Produktdefinition, Produktmanagement und Geschäftsplanung spezialisiert. Er hält einen Master of Science in Elektrotechnik und Informatik von der University of Iowa.

Peter Kasenbacher

studierte Product-Engineering an der FH Furtwangen/Schwarzwald und arbeitet seit seinem Ingenieurabschluss im Jahre 1991 bei Hewlett-Packard bzw. Agilent Technologies in Böblingen. Dort bekleidete er seither mehrere Positionen im Messtechnik-Vertrieb und ist seit 2000 im Marketing als europäischer Product Line Manager für Oszilloskope verantwortlich.

- Hardware- oder softwarebasierte Oszilloskop-Funktionen

- Hardware-basierte Augendiagramm-Messungen

- Ereignisidentifikation kann sehr zeitaufwendig sein