Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

Der Dynamikbereich des Analysators (100 dB bei 70 GHz) ist nicht zuletzt verantwortlich für die Messpräzision. Ergänzt wird dieser Dynamikbereich durch die Kompressionsparameter des Empfängers, der bei 70 GHz seinen 0,1-dB-Kompressionspunkt bei +10 dBm hat. Durch seine Messdauer von 20 μs pro Punkt kann der Analysator Daten aufnehmen, die für die optimale Komponentencharakterisierung bei sich ändernden physikalischen und umweltbedingten Randbedingungen sowie bei unterschiedlichen Ansteuerungspegeln und Frequenzbereichen benötigt werden. Dabei gibt es keine Einschränkungen durch freilaufende Generatoren, ausgeschaltete Pegelregelungen, abgeschaltete Displays oder durch Betrieb bei einer Festfrequenz – alles Problempunkte, mit denen man bei herkömmlichen VNAs typischerweise rechnen musste.

Zur Arbeitsweise dieses neuen Analysatorkonzepts: Bei Frequenzen zwischen 70 kHz und 2,5 GHz arbeitet ein mischerbasierter Empfänger mit entsprechenden Brückenschaltungen für die Reflexionsmessung. Bei Frequenzen über 2,5 GHz wird ein auf Samplertechnik basierender Empfänger mit herkömmlichen Kopplern für die Reflexionsmessung benutzt. Da diese Koppler nicht für niedrige Frequenzen ausgelegt sein brauchen, muss die unkorrigierte Richtschärfe nicht zugunsten der Frequenzbandbreite eingeschränkt werden. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Stabilität.

Jobangebote+ passend zum Thema

Im Übrigen arbeitet der Empfänger mit der NLTL-Technik (Non-Linear Transmission Line, nichtlineare Übertragungsleitungen), auch als Shockline-Technik bekannt. Sie sichert, zusammen mit einer höheren Frequenz des lokalen Oszillators, gute Werte bezüglich Wandler-Frequenzgang, Isolationswiderständen und Dynamikbereich.

Steuerungsseitig arbeitet der Analysator mit dem Betriebssystem Windows XP Professional, er zeigt die Analyseergebnisse auf einem 26-cm-Touchscreen (LCD) an und kann überdies Anschlüsse für USB 2.0, Ethernet und GPIB aufbieten. Speicher und Grafikleistung reichen – so der Hersteller – aus, um 16 unabhängige Kanäle mit je 16 Kurven, 13 Markern pro Kurve und bis zu 25 000 Punkten/Kanal anzeigen zu können. Für Messungen im Zeitbereich, der ja möglichst viele Punkte verlangt, kann der Analysator im 1-Kanal-Modus sogar mit 100 000 Punkten arbeiten.

Mit hohen Prazisionswerten stellt sich aber auch die Frage nach einer entsprechenden Kalibrierung, die neben anderen Geräteeigenschaften eben diese Präzision sicherstellen hilft. Hierfür hat Anritsu das Kalibriermodul „Precision AutoCal“ für den Bereich von 70 kHz bis 40 bzw. 70 GHz implementiert, mit dem sich eine Richtschärfe von 42 dB (bei 70 GHz) bzw. bis zu 50 dB (bei 20 GHz) erreichen lässt. Diese Eigenschaft erlaubt es, Komponenten mit geringeren Toleranzen zu spezifizieren und so eine höhere Sicherheit vor „Ausreißern“ zu schaffen. Basis sind moderne Software-Algorithmen, eine neue Schaltertechnologie, die bis 70 GHz mit geringstmöglichen parasitären Effekten arbeitet, und eine optimierte LRL-Kalibrierung (Line Reflect Line) bis 70 GHz.

Im Gegensatz zum eben genannten Vektor-Netzwerkanalysator, der eine beachtliche Frequenz-Obergrenze aufweist, kann der Netzwerkanalysator Bode 100 (Bild 2) von Omicron Lab (www.omicron-lab.com) mit einer nach unten bis auf 1 Hz erweiterten Frequenzgrenze aufwarten (obere Grenze max. 40 MHz), was dieses Gerät nicht zuletzt für Untersuchungen des Verhaltens von Regelkreisen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen geeignet macht und Gain/Phasesowie Impedanz-Messungen mit hoher Präzision ermöglicht. Das gesamte Messplatz-Konzept, bestehend aus portabler Hardware (im Prinzip eine kompakte Box) und PC-Software, erlaubt einen recht flexiblen Einsatz dieses Gerätes. Auf Software-Seite wurde vor allem mit der Bode Analyzer Suite V2.2 eine intuitiv bedienbare grafische Oberfläche geschaffen, die eine OLE-kompatible Automatisierungsschnittstelle zur unkomplizierten Einbindung auch in automatisierte Messabläufe zur Verfügung stellt.

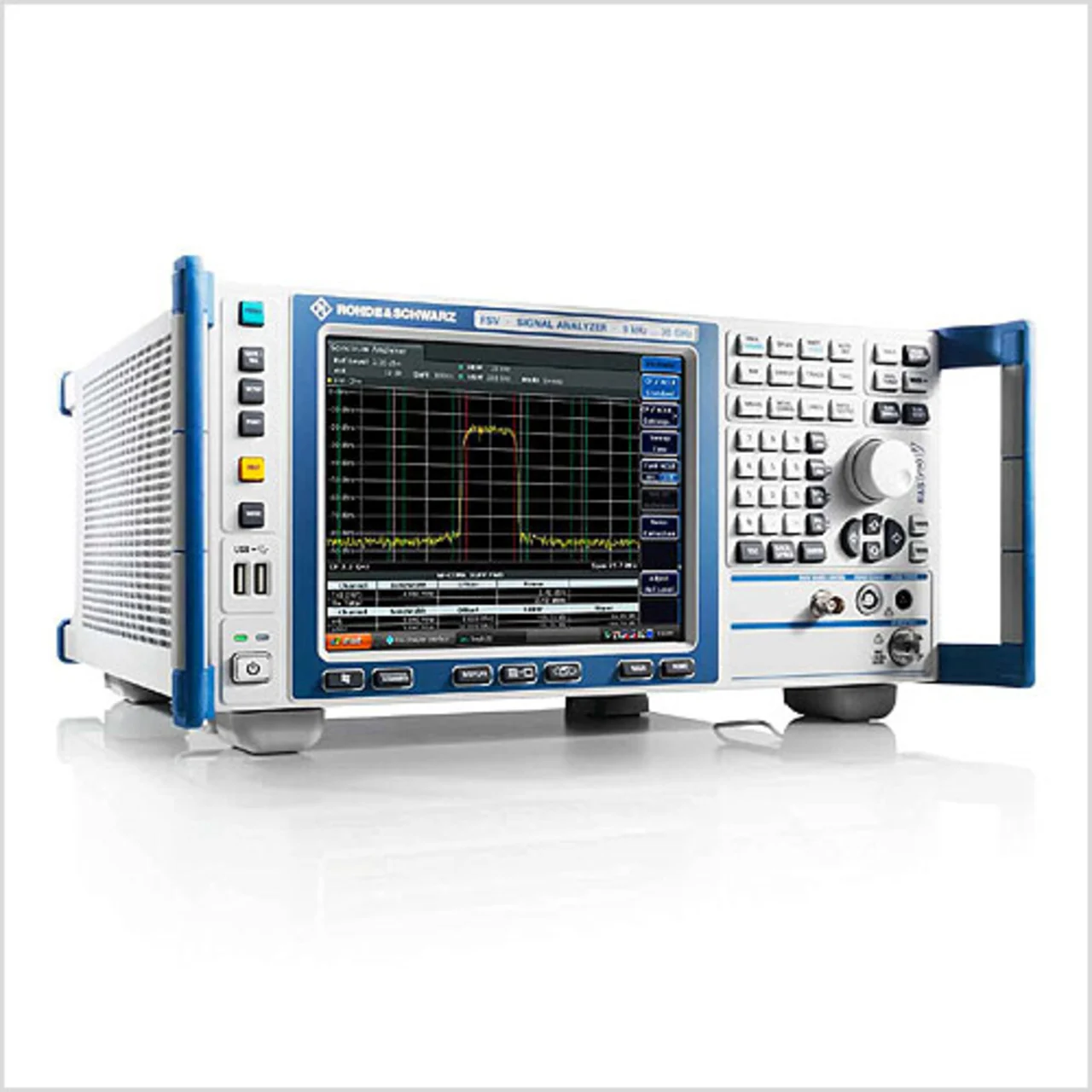

Besonders in den Mikrowellen-Frequenzbereichen ist die Empfindlichkeit ein wichtiges Kriterium für einen Spektrumanalysator. Denn z.B. für Nebenwellenaussendungen bis 12,75 GHz (bei Mobilfunkgeräten und -anlagen) sowie in höheren Frequenzbereichen bei Satelliten oder militärischen Systemen gelten sehr harte Anforderungen. Hohe Empfindlichkeit muss aber gekoppelt sein mit niedrigem Eigenrauschen – das führt dann zu genaueren Messergebnissen, da der Signal-Rausch-Abstand größer ist. Unter anderem mit dieser Zielsetzung (eine weitere ist Großsignalfestigkeit) hat Rohde & Schwarz (www.rohdeschwarz.com) die FSV-Familie von Spektrumanalysatoren um zwei Modelle bis 13,6 sowie 30 GHz erweitert (Bild 3). Die von den Modellen mit niedrigeren Frequenzbereichen bekannten Charakteristika – wie hohe Messgeschwindigkeit und einfache Bedienung über Touchscreen – wurden damit auch im Mikrowellenbereich verfügbar gemacht. Mit einer Rauschanzeige von weniger als –148 dBm (1 Hz) bei 13 GHz und weniger als –144 dBm (1 Hz) bei 30 GHz, bei gleichzeitig 15 dBm Interceptpunkt dritter Ordnung, könne sich diese Analysator-Reihe, so der Hersteller, selbst mit High-End-Geräten messen.

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Hascher

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen